- Investigasi yang dilakukan bersama oleh The Gecko Project, BBC News dan Mongabay menemukan bahwa masyarakat berpotensi kehilangan triliunan rupiah setiap tahun karena perusahaan sawit gagal mematuhi peraturan yang mewajibkan mereka membangun plasma.

- Skema plasma dibuat untuk mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan. Tapi malah menjadi sumber utama pergolakan di seluruh negeri karena intervensi pemerintah gagal memaksa perusahaan untuk memenuhi komitmen dan kewajiban hukum mereka.

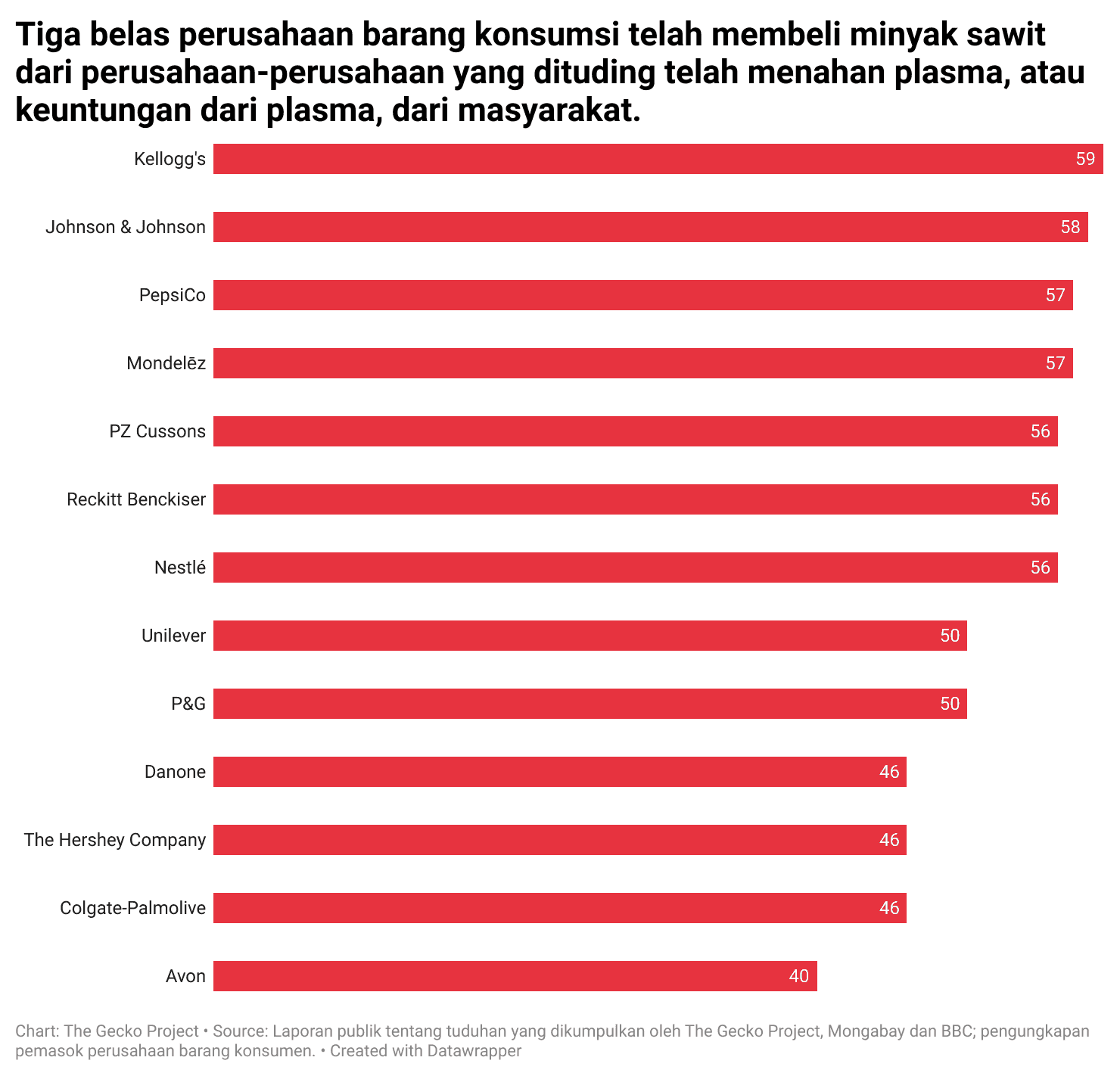

- Minyak sawit dari perusahaan-perusahaan yang dituduh mengambil keuntungan dari masyarakat membanjiri rantai pasok perusahaan-perusahaan barang konsumsi besar seperti Kellogg’s dan Johnson & Johnson. Beberapa dari mereka telah berjanji akan mengambil langkah untuk menyelidiki.

Bagian 1: ‘Sudah diambil semua’

Penduduk asli Desa Tebing Tinggi di Sumatera Selatan berharap untuk kehidupan lebih sejahtera ketika mereka setuju melepaskan tanah ulayatnya kepada sebuah perusahaan kelapa sawit pada 1995. Mereka, Suku Anak Dalam, menggantungkan hidup pada hutan untuk tempat bercocok tanam, mengumpulkan buah-buahan dan berburu.

Kesepakatan itu seharusnya membawa berkah bagi mereka karena keuntungan industri sawit yang saat itu sedang berkembang pesat di seantero Sumatera.

Perusahaan yang mengambil alih tanah mereka adalah PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra, biasa disebut PT Lonsum. Menurut Suku Anak Dalam, mereka diberi tahu bahwa lebih dari separuh lahan yang dilepas itu akan dikembalikan kepada mereka setelah tertanami sawit, sebuah tanaman dagang ajaib yang permintaan akan minyaknya saat itu sedang melonjak di seluruh dunia. Skema kemitraan antara perusahaan dan masyarakat ini seharusnya sama-sama menguntungkan kedua pihak, di mana panenan sawit yang dihasilkan kebun rakyat Suku Anak Dalam akan dibeli oleh perusahaan.

“Janji ini tadi bohong,” kata Mat Yadi, kepala suku Suku Anak Dalam kepada kami. “Enggak ada dikembalikan lagi ke kami. Sudah diambil semua.”

Selama lebih dari seperempat abad, kelapa sawit milik PT Lonsum tumbuh menjulang, menghasilkan berton-ton buah berwarna oranye terang yang membanjiri pabriknya, menghasilkan minyak sawit bernilai miliaran rupiah. Namun Suku Anak Dalam tak pernah mendapatkan kebun yang dijanjikan. Mereka tak hanya kehilangan keuntungan yang diharapkan, tapi juga tanah.

Kini banyak warga dari Suku Anak Dalam tinggal di gubuk-gubuk kecil di dalam perkebunan. Untuk mencari nafkah, mereka hanya bisa memungut brondolan, buah sawit yang terlepas dari tandannya, saat panenan.

Pengalaman pahit Suku Anak Dalam bukanlah kisah antah-berantah.

Perkebunan rakyat telah menjadi bagian penting dalam industri kelapa sawit Indonesia sejak 1980-an. Perusahaan swasta sering kali berjanji bakal membagi sebagian perkebunan mereka kepada penduduk sekitar demi mendapat dukungan lokal dan mengakses subsidi pemerintah. Bagian kebun untuk masyarakat ini disebut plasma.

Secara hukum, menyediakan plasma menjadi kewajiban perusahaan sejak 2007. Perusahaan harus menyediakan seperlima dari total areal setiap kebun yang baru dibuka untuk masyarakat.

Skema ini bisa mengangkat masyarakat pedesaan keluar dari kemiskinan kalau terlaksana dengan baik karena akan mendapat bagian dari industri yang nilainya secara global mencapai lebih dari US$ 50 miliar, atau lebih dari Rp 700 triliun, setiap tahun.

Namun plasma hanya menjadi isapan jempol bagi ribuan keluarga Indonesia. Investigasi oleh The Gecko Project, Mongabay dan BBC News menemukan bahwa masyarakat di berbagai daerah berpotensi kehilangan triliunan rupiah setiap tahun karena keuntungan dari industri sawit mengalir ke para konglomerat. Industri sawit pun diliputi pertentangan seputar kebun plasma yang telah menjadi sumber utama pergolakan di berbagai daerah Nusantara. Anak-anak perusahaan dari hampir semua perusahaan sawit raksasa telah dituding mengingkari janji atau gagal memenuhi kewajiban mereka untuk membagi kebun kepada penduduk sekitar.

“Itu kan contoh itu, banyak di mana-mana,” kata Daniel Johan, seorang anggota Komisi IV DPR RI yang mengawasi sektor pertanian, ketika membahas kasus Tebing Tinggi. “Ujung-ujungnya, namanya perusahaan-perusahaan besar ya, serakah.”

Sebenarnya sudah ada banyak tanda yang memperingatkan bahwa ada yang tidak beres dalam program kebun plasma selama bertahun-tahun. Begitu industri sawit menyapu seantero Indonesia, mengubah jutaan hektar lahan menjadi hamparan sawit, merebak pula cerita-cerita masyarakat yang merasa ditipu.

Namun seberapa meluas masalahnya serta jumlah kerugian yang dialami oleh rakyat Indonesia masih belum jelas.

Kami berupaya untuk mengisi kekosongan itu. Selama tiga tahun belakangan, kami memetakan dan menyigi tuduhan-tuduhan terkait plasma dari banyak komunitas warga terhadap ratusan perusahaan sawit. Kami pergi ke puluhan desa yang tersangkut sengketa plasma dengan 27 perusahaan yang beroperasi di tiga pulau terbesar Indonesia. Kami mewawancarai lebih dari 200 orang penduduk desa, pegawai pemerintah, akademisi, aktivis, dan pegawai perusahaan.

Analisis kami terhadap data terbaik pemerintah yang tersedia menunjukkan gambaran yang suram. Perusahaan-perusahaan perkebunan sepertinya telah gagal menyediakan ratusan ribu hektar kebun plasma bagi masyarakat. Di satu provinsi saja, kami memperkirakan warga desa merugi lebih dari Rp 1 triliun setiap tahunnya.

Sementara itu, banyak taipan di balik perusahaan-perusahaan sawit terbesar Indonesia telah menjadi hartawan dengan kekayaan triliunan rupiah. Sementara Suku Anak Dalam hidup penuh sengsara, Anthoni Salim — penguasa konglomerat yang kini mendulang untung dari tanah ulayat Suku Anak Dalam — telah menjadi orang terkaya ketiga di Indonesia, dengan kekayaan mencapai sekitar Rp125 triliun.

Hasil pemeriksaan oleh dua badan pemerintah telah membunyikan tanda bahaya terkait plasma. Pemeriksaan pertama, rampung pada 2019, mengungkapkan bahwa negara telah gagal mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan tentang plasma. Yang kedua, pada 2020, menyimpulkan bahwa peraturan yang berlaku tentang kemitraan telah memungkinkan perusahaan untuk “eksploitasi” petani dalam skema plasma.

Meski demikian, investigasi kami menemukan bahwa upaya pemerintah untuk menangani kasus per kasus atau memperbaiki sistem kemitraan tersebut masih sangat lemah dan mandul. Akibatnya, perselisihan seputar plasma sawit berlarut-larut selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.

Jalan buntu terus berlanjut hingga memicu pergolakan di berbagai daerah. Puluhan komunitas warga melancarkan protes setelah gagal memperoleh kebun plasma melalui saluran-saluran demokrasi formal. Mereka menggelar demonstrasi di jalanan, berunjuk rasa di kantor-kantor pemerintahan, memblokade jalan, hingga menduduki perkebunan. Selama lima tahun terakhir, kejadian-kejadian seperti ini terjadi rata-rata lebih dari sekali dalam sebulan.

Para pengunjuk rasa menghadapi kekerasan aparat kepolisian. Beberapa dari mereka dipenjara karena menyegel kantor perusahaan atau membakar gedungnya.

Kami juga menemukan, bahkan perusahaan penghasil minyak sawit terbesar Indonesia, Golden Agri-Resources, pun gagal memenuhi kewajiban untuk membangun plasma di beberapa perkebunannya, padahal perusahaan ini telah memoles nama baiknya melalui suatu komitmen kondang untuk menghentikan “eksploitasi” terhadap masyarakat lokal.

Dalam sebuah wawancara, para petinggi Golden Agri mengakui kegagalan tersebut dan mengatakan bahwa mereka “tetap berkomitmen” untuk membangun plasma. Susanto Yang, penanggung jawab kebun Golden Agri di Kalimantan Barat, mengatakan bahwa mereka menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang menghambat pembangunan plasma secara tepat. “Kita ingin cepat, tapi kita juga ingin tidak melanggar prosedur,” katanya.

Sebagian penduduk lokal harus menunggu lebih dari satu dekade hingga Golden Agri membangun plasma.

Perusahaan-perusahaan juga beralasan kalau kegagalan menyediakan plasma karena kurangnya lahan yang cocok, sekalipun kebun mereka membentang ribuan kilometer persegi di seantero Indonesia.

Selama dasawarsa terakhir, perusahaan perkebunan sawit telah mendapat sorotan tajam karena perampasan tanah masyarakat adat dan pembalakan hutan hujan di mana orangutan merangkak dari puing-puing habitatnya yang hangus. Sorotan-sorotan ini telah memaksa mereka untuk berkomitmen pada perubahan yang lebih baik. Sebagian besar perusahaan penghasil maupun penyalur sawit kini mengeklaim mereka tidak akan lagi melakukan pembalakan hutan dan “mengeksploitasi” penduduk sekitar.

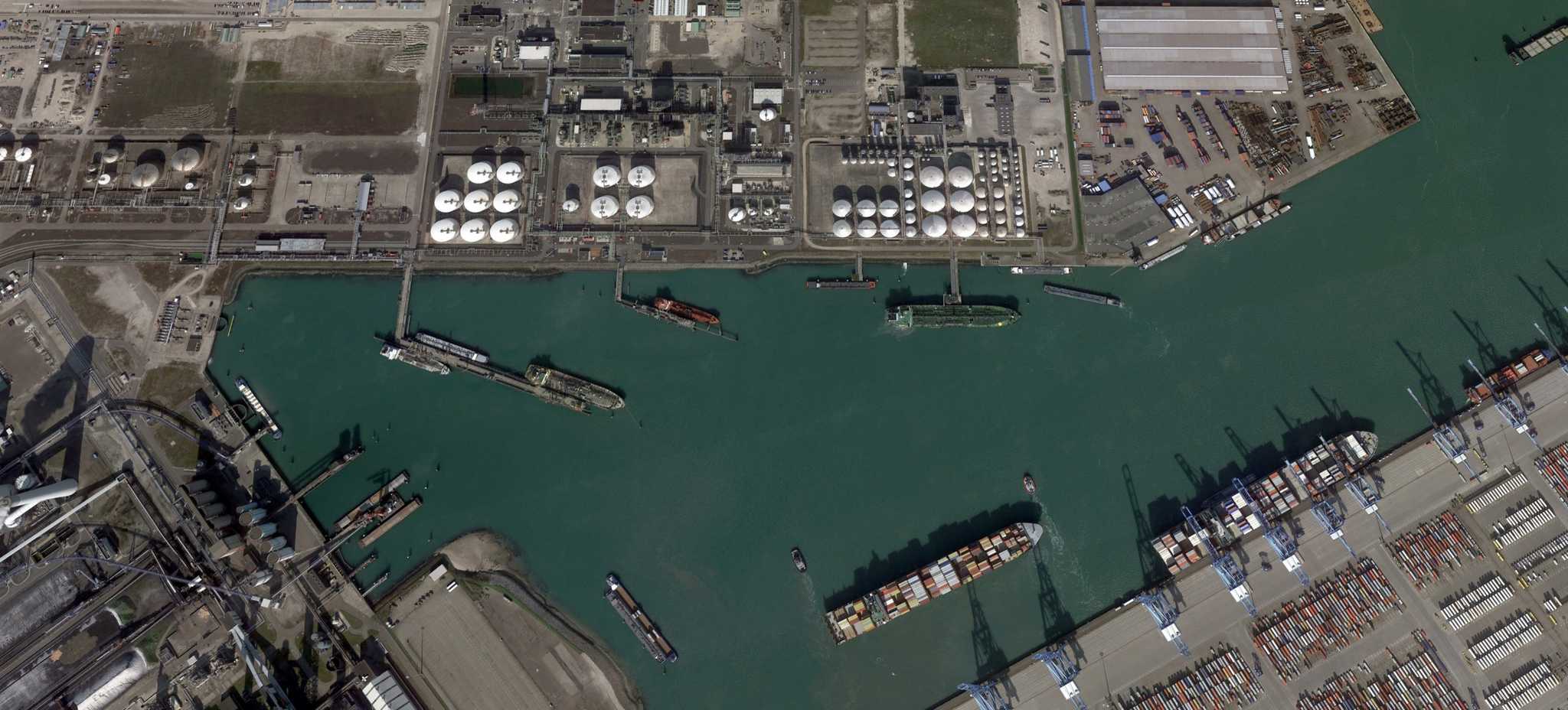

Namun, tekanan belum cukup kuat diberikan kepada perusahaan perkebunan terkait penyediaan plasma, untuk memastikan mereka membagi keuntungan dengan penduduk lokal di Indonesia, penghasil sawit terbesar. Karena kelemahan ini tidak tampak, minyak sawit yang cemar dengan masalah ini pun dengan mulus membanjiri rantai pasok perusahaan-perusahaan besar barang konsumsi seperti Kellogg’s, Nestlé, dan Unilever.

Setelah kami paparkan ringkasan temuan-temuan kami, enam perusahaan besar barang konsumsi menyatakan bakal berkoordinasi dengan para pemasok sawit untuk memastikan apakah mereka sudah memenuhi kewajiban membangun plasma.

Saat ini perusahaan-perusahaan penghasil barang konsumsi dan produsen minyak sawit terus meraup untung dari sebuah industri yang keseluruhan nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Namun, penduduk lokal seperti Suku Anak Dalam masih harus terus menunggu untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepada mereka sejak 1995.

“Untuk saat ini hanya plasma yang dapat menjamin hidup SAD [Suku Anak Dalam], karena SAD tidak ada lagi mata pencahariannya,” kata Mustika Yanto, seorang pengacara yang mengaku putra daerah Tebing Tinggi. “Maka harapan terakhir SAD yakni plasma yang dijanjikan PT Lonsum.”

Bagian 2: ‘Sarana ajaib untuk mengentaskan kemiskinan’

Belilah suatu produk di supermarket sekarang, kemungkinan Anda akan menemukan kandungan minyak sawit di dalamnya.

Kalau Anda menelusuri rantai pasokannya, Anda akan menemukan buah berwarna oranye terang dari pohon kelapa sawit yang kemungkinan besar ada di Indonesia. Pohon itu mungkin berada di sepetak kebun kecil yang dibudidayakan oleh petani kecil, atau di sebuah perkebunan raksasa milik perusahaan.

Ketika industri sawit mulai benar-benar berkembang di Indonesia pada 1980-an, gagasan awalnya adalah sebagian besar kelapa sawit akan dibudidayakan oleh petani kecil.

Memang banyak perusahaan membuka perkebunan, tetapi biasanya hanya menyisihkan 20–30 persen lahan untuk mereka kelola. Sebagian besar lahan dibagi menjadi petak-petak kecil yang disebut “plasma” dan diserahkan kepada masyarakat asli setempat serta pendatang tak bertanah yang dipindahkan oleh pemerintah dari daerah-daerah padat penduduk melalui program transmigrasi.

Secara teori, skema plasma dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menciptakan pasokan tenaga kerja yang stabil bagi perkebunan. Perusahaan bisa mendapat untung dari kebun yang dikelola sendiri serta dari minyak sawit yang mengalir dari pabrik penggilingan.

Hidup di perkebunan sangatlah berat. Para petani plasma terlilit utang untuk ongkos awal memulai berkebun. Utang ini menggerogoti keuntungan mereka hingga satu dasawarsa dan kebun mereka umumnya juga terlalu kecil sehingga tak cukup untuk menopang hidup mereka, menurut para peneliti yang mengkaji skema awal plasma. Banyak transmigran lantas menjual kebun dan kembali ke desa asal.

Tapi plasma juga bisa mengubah hidup mereka lebih sejahtera, terutama bagi yang berhasil melewati tahun-tahun paceklik. Ketika tanaman sawit mencapai puncak produktivitas, sebagian petani dapat meraup penghasilan berlipat ganda dari upah minimum. Keluarga-keluarga yang dulunya miskin lantas bisa beli sepeda motor, membangun rumah yang kokoh, dan menyekolahkan anak-anak mereka.

“Jika diterapkan dengan baik, skema ini bisa dipastikan dapat membantu mengentaskan kemiskinan,” kata Idsert Jelsma, seorang konsultan yang pernah meneliti petani plasma sawit lebih dari sepuluh tahun. “Dulu plasma menjadi sarana ajaib untuk membantu masyarakat. Dan sekarang pun masih bisa begitu.”

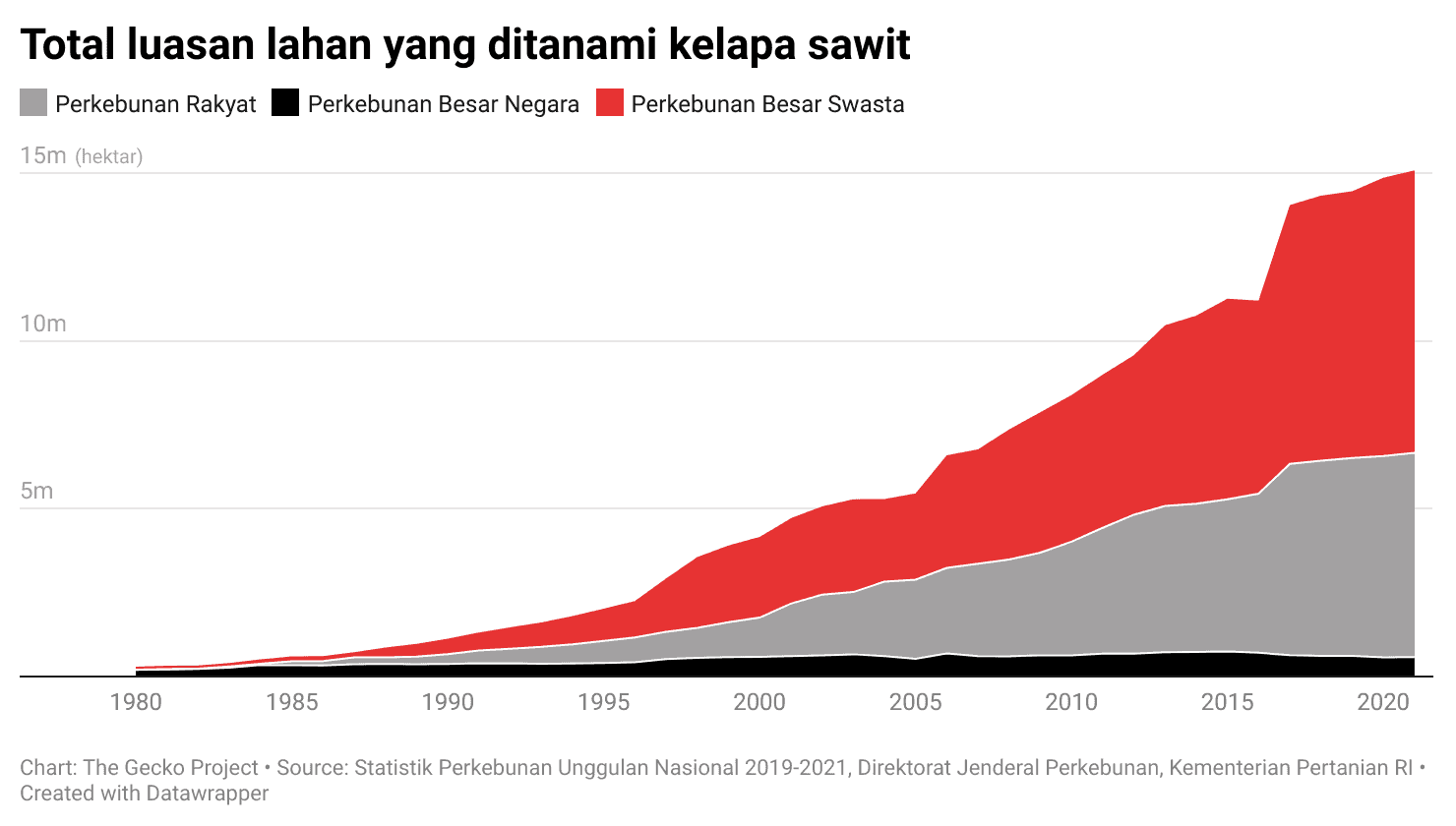

Seiring waktu, pemerintah makin melepaskan kendali pengelolaan perkebunan, menyetel sistemnya untuk memacu investasi swasta. Pada akhir 2000-an, ketika harga minyak sawit melonjak, perkebunan sawit meluas di seantero negeri dengan laju lebih dari 300.000 hektar per tahun.

Beberapa perusahaan membuka perkebunan dengan mengambil alih tanah masyarakat begitu saja, tanpa memberi imbalan apa pun. Masyarakat lokal tidak memiliki hak kepemilikan yang kuat atas lahan. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memegang izin usaha perkebunan mudah saja mencaplok hutan dan lahan pertanian tanpa persetujuan masyarakat, kadang dengan sokongan polisi atau tentara. Tapi umumnya perusahaan masih menawarkan skema kemitraan kebun plasma guna mendapatkan dukungan masyarakat setempat.

"Plasma selalu menjadi bagian paket yang mereka janjikan," kata Marcus Colchester, aktivis yang juga seorang antropolog dari Forest Peoples Programme yang pernah bekerja bersama masyarakat adat di Indonesia selama tiga dasawarsa.

Selama 2000-an, pemerintah makin lepas tangan, membagi-bagikan izin kepada perusahaan dan membiarkan mereka mengelola skema plasma dengan caranya sendiri. Tapi pemerintah tetap berupaya memastikan masyarakat tetap mendapat manfaat dengan memberlakukan aturan terkait plasma yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007. Aturan ini mewajibkan setiap perusahaan perkebunan mengalokasikan 20 persen lahannya sebagai plasma.

Menurut para pengamat, pada saat itu perkebunan berkembang dengan satu model pengelolaan yang menonjol dimana petani tidak berperan aktif di kebun plasma. Perusahaan mempekerjakan buruh upahan untuk merawat kebun plasma, sembari memberi tahu para petani plasma bahwa mereka cukup duduk manis saja dan keuntungan dengan sendirinya akan mengalir ke rekening mereka. Alasannya, perusahaan-perusahaan besar, yang punya modal dan pengetahuan, bisa mengelola perkebunan lebih efisien ketimbang warga.

“Pemerintah makin neoliberal dan akhirnya membebaskan perusahaan perkebunan jalan sendiri,” kata Lesley Potter, dosen tamu di Australian National University yang meneliti petani plasma Indonesia.

“Dan tentu saja mereka suka dengan keleluasaan itu, sampai tiba waktunya mereka memutuskan untuk menyingkirkan petani plasma.”

Bagian 3: Satu dasawarsa unjuk rasa

Hingga Januari 2017, sudah dua dekade lamanya Suku Anak Dalam menanti PT Lonsum memenuhi janjinya. Tekanan yang dilancarkan melalui pemerintah kabupaten tidak membuahkan hasil. Pada 2015, dengan diperantarai oleh pejabat daerah, PT Lonsum meneken komitmen baru untuk membangun plasma. Tapi setelah 16 bulan, kebun plasma tak kunjung hadir.

Sebagian penduduk desa memutuskan untuk menduduki perkebunan. Mereka mendirikan pondokan di dalam perkebunan, tinggal di sana sebagai bentuk protes. Tetapi keesokan harinya, kabar menyebar bahwa PT Lonsum telah merobohkan pondokan mereka.

Kemarahan penduduk memuncak ketika mereka berkumpul di Tebing Tinggi. “Jika tidak ada penyelesaian pada hari ini kito langsung bakar. Kito bakar dulu pos sekuriti Lonsum sebagai peringatan,” seru seorang lelaki di hadapan kerumunan warga, sebagaimana tercatat dalam dokumen putusan pengadilan atas tuntutan terhadapnya di kemudian hari.

Warga menaiki pikap dan sepeda motor berombongan, mendatangi pos keamanan di dalam areal perkebunan. Mereka melemparinya dengan batu, sebelum menyiramnya dengan bensin dan membakarnya.

Mereka lantas bergeser ke kantor perusahaan, merusak jendela dengan batu dan parang. Mereka menumpuk daun kelapa sawit kering di bangunan itu dan membakarnya, lalu melemparinya dengan kantong plastik berisi bensin. Terekam dalam video amatir, bangunan itu berselimut asap dan kobaran api.

Esok harinya, menjelang malam, satuan polisi diturunkan di Tebing Tinggi.

Lina, seorang perempuan Suku Anak Dalam berusia 30-an, sedang berada di rumah bersama keluarganya ketika polisi mendobrak pintu rumahnya. Ia digelandang ke kantor polisi bersama 40 lebih warga lainnya.

“Pikirannya takut. Paling mikir anak, kalau dipenjara, bagaimana anaknya,” ungkap Lina kepada kami.

Hingga 2017, media-media di seluruh Indonesia ramai-ramai memberitakan tentang tudingan masyarakat lokal terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang mangkir dari kewajiban membangun plasma. Namun semua berita itu nyaris senada dalam menggambarkan tudingan-tudingan masyarakat sebagai kasus-kasus terpisah — tentang satu kelompok masyarakat yang terlibat dalam sengketa dengan satu perusahaan.

Untuk melihat gambaran yang lebih besar, kami mengumpulkan artikel-artikel berita Indonesia tentang perselisihan terkait plasma yang terbit selama sepuluh tahun terakhir. Kami juga menghimpun tudingan-tudingan terkait yang tercatat dalam makalah akademis, laporan dari kelompok advokasi, pernyataan resmi di situs pemerintah, dan sumber-sumber daring lainnya.

Data yang terkumpul mengungkap bahwa tudingan-tudingan itu telah mengarah pada 155 perusahaan perkebunan sawit atas kegagalan mereka menyediakan plasma selama sepuluh tahun terakhir. Jumlahnya yang sangat banyak mengisyaratkan bahwa kegagalan perusahaan menyediakan plasma bukanlah kasus yang terpisah-pisah, melainkan masalah sistematis yang dapat berdampak terhadap ratusan desa serta ribuan rakyat di seluruh Nusantara.

Pembuktian atas semua tudingan tersebut berada di luar cakupan penyelidikan kami. Namun, dengan menelisik 52 kasus secara lebih mendalam, berdasarkan informasi publik serta wawancara dengan warga terdampak, kami bisa mengungkapkan dua fenomena yang muncul.

Pertama, perusahaan-perusahaan sawit awalnya memang berkomitmen untuk menyediakan plasma — baik ketika dimandatkan secara hukum maupun tidak — dan kemudian, menurut keterangan warga, mereka mengingkari janji itu selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kedua, perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin setelah 2007 gagal memenuhi mandat hukum untuk menyediakan plasma.

Di balik gelombang besar kasus-kasus itu tersimpan banyak kisah manusia, tentang warga desa yang terbuai mimpi, hanya untuk kehilangan tanah dan mata pencaharian, dengan sedikit atau bahkan tanpa imbalan sama sekali.

“Pada awalnya, sangat manis sekali janji mereka,” kata seorang warga bernama Yustenli Duli saat kami wawancarai di kampungnya di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, tempat berlangsungnya protes pada 2017. “Bahwa anak kami nantinya bisa sekolah sampai ke luar negeri … Jadi, pada waktu itu masyarakat sudah terbuai mimpi-mimpi manis bahwa masa depan mereka tidak akan susah.”

Dua belas tahun berlalu, janji hanya sebatas janji, kata Yustenli, kebun plasma tak kunjung ada.

Merebaknya aksi-aksi protes masyarakat menggambarkan betapa putus asanya mereka karena kasus-kasus yang dialami berlarut-larut tanpa penyelesaian. Mereka pun memblokade jalan dan pabrik sawit, menyita kendaraan perusahaan, hingga menduduki perkebunan. Protes pun makin membesar, hingga ratusan atau bahkan ribuan orang berunjuk rasa di depan kantor-kantor pemerintahan.

Keputusan untuk mengambil tindakan langsung mengandung risiko hukum. Di Kalimantan Barat, Herkulanus Roby, seorang petani berusia 30-an awal, turut memimpin ratusan petani mendatangi kantor perusahaan sawit dan menyegel pintunya.

Berdasarkan wawancara-wawancara kami dengan warga serta penelusuran dokumen pengadilan yang kami kumpulkan, para petani itu telah menyerahkan tanah mereka tetapi harus menunggu sia-sia selama lima tahun tanpa imbalan apapun. Tapi mereka bertekad terus menyegel pintu perusahaan sampai ada titik temu. Namun mereka ditangkap. Roby dan seorang petani lain dibui selama sepuluh bulan. Orang ketiga, yang ditengarai oleh penuntut sebagai dalang protes, dipenjara selama empat tahun.

“Karena itu salah di mata hukum, jelas saya menyesal,” kata Roby kepada kami. “Namun, di satu sisi, kita melakukan aksi dikarenakan adanya kegelisahan kita dengan hak kita yang dirampas oleh orang.”

Tahun lalu, sekumpulan akademisi Indonesia dan Belanda menerbitkan sebuah kajian yang menelisik 150 konflik pertanahan antara masyarakat dan perusahaan sawit di empat provinsi Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa keluhan seputar plasma mendasari 57 persen konflik — penyebab terbesar kedua. Penyebab pertama karena perusahaan merampas tanah masyarakat.

Ward Berenschot, peneliti senior di lembaga ilmiah milik Kerajaan Belanda KITLV yang menjadi salah satu pemimpin kajian tersebut, menyatakan bahwa timnya mengidentifikasi kasus-kasus yang melibatkan pengerahan Brimob untuk membubarkan pengunjuk rasa.

“Kebanyakan kasus kekerasan yang kami temukan tidak dilakukan oleh masyarakat, melainkan oleh polisi dan petugas keamanan perusahaan sawit,” ungkap Berenschot. “Kami melihat banyak sekali korban luka dan tindak kekerasan.”

Warga desa pun menyadari bahwa negara bisa sangat sigap dan tegas dalam menindak protes warga. Kajian itu juga menunjukkan bahwa para pemimpin protes “kerap dikriminalisasi”, sementara 42 persen kasus yang dikaji melibatkan penangkapan warga. Secara keseluruhan, sebanyak 789 orang telah ditangkap.

Di Tebing Tinggi, setelah menangkap puluhan warga Suku Anak Dalam, polisi bersenjata menyuruh mereka berjongkok dalam satu baris dan menggiring mereka ke markas polisi. Dari keterangan warga, mereka disiksa di markas polisi. Seorang lelaki, Johan, menceritakan bahwa kepalanya dipukul sangat keras dengan batang bambu hingga patah.

“Tanpa dimintai keterangan kami dipukuli hingga berdarah-darah,” kata Johan.

Sebagian besar warga Suku Anak Dalam dibebaskan tanpa dakwaan. Tujuh orang dituntut atas tuduhan tindak perusakan dan dihukum bui 18 bulan.

Bagian 4: ‘Macet semua’

Beberapa pekan setelah Suku Anak Dalam dipidanakan, pada 2017, para politisi nasional tiba di daerah tempat mereka tinggal, Musi Rawas Utara.

Anggota DPR Daniel Johan, yang saat itu adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, mengetahui soal konflik pertanahan tersebut dari sosial media. Ia lalu membawa rombongan Komisi IV yang bertugas mengawasi industri sawit ke Musi Rawas Utara untuk bertemu Suku Anak Dalam.

“Kalau pada akhirnya DPR harus memilih, DPR akan memilih masyarakat daripada perusahaannya,” ujar Edhy Prabowo, yang saat itu menjabat Ketua Komisi IV, kepada para wartawan saat kunjungan itu.

Komisi IV memanggil Suku Anak Dalam dan PT Lonsum dalam rapat dengar pendapat yang diadakan pada Oktober 2017 di gedung DPR RI di Jakarta. Daniel mencerca para petinggi PT Lonsum terkait keabsahan klaim mereka atas tanah Suku Anak Dalam. “Masyarakat jauh lebih membutuhkan daripada Lonsum,” tegasnya.

Para petinggi PT Lonsum mengelak dari pertanyaan-pertanyaan Daniel. Ia lalu mendorong PT Lonsum untuk segera mengembalikan hak tanah Suku Anak Dalam “dalam waktu sesingkat-singkatnya” dan memberikan maksimal satu bulan untuk menyelesaikannya.

Dengan dukungan dari Komisi IV DPR RI, Suku Anak Dalam kiranya punya alasan untuk meyakini kalau penantian mereka bakal segera berakhir. Tahun berikutnya, pada 2018, Bupati Musi Rawas Utara meneken dua keputusan yang mengidentifikasi lahan yang dapat digunakan PT Lonsum untuk membangun plasma seluas 1.000 hektar bagi Suku Anak Dalam.

Namun, empat tahun berlalu, plasma itu tak juga kunjung diberikan.

“Kita sudah tegas, kita sudah keras,” kata Daniel saat kami wawancarai baru-baru ini. “Tapi sampai sekarang masih belum beres.”

Kasus Suku Anak Dalam menggambarkan cara khas pemerintah dalam menangani konflik-konflik serupa, sebagaimana kami temuka dari penyelidikan kami, yakni melalui mediasi informal antara perusahaan dan masyarakat. Hingga rapat dengar pendapat di Jakarta itu terjadi, perwakilan Suku Anak Dalam telah menghadiri serangkaian pertemuan yang diperantarai oleh pejabat pemerintah tanpa menghasilkan pembelaan yang tegas.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Wakil Bupati Musi Rawas Utara, Innayatullah, mengatakan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan membangun kesepakatan bersama. “Bahwa Lonsum berinvestasi di tempat kita, kami bersyukur,” ujarnya kepada kami. “Sedangkan Suku Anak Dalam pun ada hak. Maka kami ada jalan tengah ini.”

Kami menghitung kalau PT Lonsum bisa meraup penghasilan sebesar $1,2 juta, atau senilai lebih dari Rp 17 miliar, setiap tahun dari lahan seluas 1.400 hektar yang menurut Suku Anak Dalam adalah milik mereka. Selama dua dekade kasusnya berlarut-larut. Total keuntungan yang didapat PT Lonsum berkisar lebih dari $30 juta atau setara lebih dari Rp 400 miliar.

PT Lonsum serta perusahaan induknya, Indofood Agri, tidak menggubris permintaan kami untuk menanggapi berbagai temuan dalam investigasi kami ini.

Kajian akademis tentang 150 konflik terkait sawit tersebut menemukan bahwa pemerintah paling sering menggunakan “mediasi dan negosiasi informal” sebagai cara penyelesaian. Kajian tersebut juga mendapati bahwa cara itu sering kali gagal. Hanya 14 persen mediasi yang menghasilkan kesepakatan yang kemudian terlaksana.

“Demo, mediasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, berkirim surat ke presiden … kasusnya akan ramai di media, lalu pemerintah memberikan perhatian, tapi setelah itu hilang begitu saja,” kata Djayu Sukma Ifantara, aktivis Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari yang bekerja bersama masyarakat lokal di berbagai pelosok Kalimantan.

Dari tinjauan media yang kami lakukan, kami menemukan 15 peristiwa dimana pejabat pemerintah mengancam bakal menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan terkait plasma. Seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta pencabutan izin 19 perusahaan jika mereka gagal menyediakan kebun plasma. Ada juga seorang anggota DPR RI yang mengatakan bahwa izin PT Lonsum untuk perkebunan lain di Sumatera Utara, tidak jauh dari Tebing Tinggi, seharusnya dicabut. Lalu seorang pejabat di Kalimantan Utara memperingatkan bahwa ia akan mengambil “tindakan tegas” terhadap perusahaan jika tidak “segera” menyediakan plasma.

Kami berusaha mencari tahu apakah kewenangan mereka benar-benar digunakan. Kami mewawancarai pejabat dari 14 dinas pertanian/perkebunan di tujuh provinsi, menyasar daerah-daerah di mana masalah seputar plasma banyak mengemuka dalam tinjauan media kami, atau di mana para pejabatnya telah menunjukkan sikap secara publik terhadap masalah ini.

Beberapa pejabat pemerintah menyatakan bahwa pihak mereka telah bertindak tegas. Di sebuah kabupaten di Sulawesi, bupatinya telah menangguhkan izin sebuah perusahaan setelah terjadi perselisihan seputar plasma. Di Ketapang, Kalimantan Barat, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan mengatakan bahwa ia telah berhasil meyakinkan sebuah perusahaan untuk memperluas kebun plasmanya dari 18 menjadi 20 persen setelah sebelumnya melayangkan surat peringatan.

Tapi semua itu adalah pengecualian. Di daerah-daerah lain yang juga mengalami masalah plasma, para pejabatnya cenderung menggunakan cara lebih lunak, dengan mediasi serta “mendorong” perusahaan agar mematuhi kewajiban-kewajiban hukum mereka. Ada semacam kesepakatan umum bahwa membatalkan izin adalah tindakan yang terlalu keras.

“Jadi lebih pada persuasif dulu,” kata Ujang Rachmad, Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur. “Menutup perusahaan itu bukan hanya sekedar menutup, tapi dampak sosialnya jadi besar sekali. Nah kita harus mempertimbangkan semua hal tersebut.”

Pendekatan ini lazim digunakan bahkan di daerah-daerah dimana marak terjadi permasalahan plasma. Di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Samsul Kamar, pegawai di Dinas Peternakan dan Perkebunan, mengatakan bahwa ia sedang menangani masalah-masalah plasma hampir tiap pekan. Dalam hitungannya, hanya “lebih kurang 15 persen” dari 77 perusahaan di wilayahnya yang menyediakan kebun dengan luasan yang cukup. Tapi mereka hanya memediasi dan mendorong perusahaan agar mematuhi aturan, dan tindakan paling tegas yang pernah mereka ambil adalah mengeluarkan surat peringatan.

Daniel Johan, anggota DPR RI yang berupaya turun tangan di Tebing Tinggi, mengatakan bahwa perselisihan seputar plasma terus mengemuka karena pemerintah yang berwenang di tingkat daerah dan pusat sama-sama tidak tegas dalam menegakkan aturan.

“Karena rakyat masih menjerit, rakyat hidupnya makin susah,” paparnya kepada kami. “Yang selama dari nenek moyang mereka hidup di sana, terpinggirkan, termarjinalisasi. Itu terjadi di mana-mana. Segala perlawanan sudah mereka lakukan, sampai pengorbanan nyawa, dan tidak ada penyelesaian dengan tuntas, berarti kan macet semua.”

Djayu, aktivis dari Kalimantan Barat, menunjuk satu faktor yang kemungkinan besar mendasari keengganan pemerintah untuk bertindak tegas.

Keputusan terkait sanksi atas pelanggaran izin perusahaan berada di tangan bupati. Namun, penelitian oleh akademisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, sudah menjadi hal lumrah bahwa perusahaan atau pengusaha mendanai calon kepala daerah agar mendapat perlindungan dari mereka jika terpilih.

“Bupati dipilih oleh masyarakat agar bisa menekan perusahaan. Tetapi perusahaan itu menyetorkan uang untuk mendukung bupati,” kata Djayu. “Itulah kenyataannya.”

Korupsi juga bisa berbentuk lebih kasar.

Pada 2018, seorang petinggi Golden Agri-Resources ditangkap setelah menyerahkan sebuah tas jinjing hitam berisi uang tunai Rp 240 juta kepada dua anggota DPRD provinsi di sebuah food court di Jakarta Pusat.

Politisi yang disuap itu adalah anggota DPRD yang sebelumnya mengunjungi salah satu perkebunan milik Golden Agri di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, dan kemudian mengumumkan ke media bahwa perkebunan itu mencemari danau serta beroperasi tanpa dilengkapi izin-izin yang dibutuhkan — juga gagal menyediakan kebun plasma. Upaya suap yang diatur oleh seorang petinggi senior Golden Agri itu dimaksudkan untuk mencegah pemeriksaan di Kalimantan Tengah yang bisa mengarah ke dugaan pelanggaran.

Para politisi itu akhirnya dihukum lima tahun penjara. Sementara beberapa petinggi Golden Agri diganjar 20 bulan.

Pihak Golden Agri menyatakan bahwa para petingginya itu adalah oknum yang melakukan suap atas inisiatif mereka sendiri. Dalam siaran pers tertulisnya, perusahaan menyatakan bahwa hukuman bagi petingginya tersebut “menjadi titik akhir dari peristiwa yang disayangkan dan disesalkan.”

Bagian 5: Gagalnya pengawasan

Kasus-kasus yang kami identifikasi hanyalah puncak dari gunung es sengkarut plasma yang lika-likunya luput dari pantauan pemerintah.

Laporan 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiba pada serangkaian kesimpulan kritis tentang pengawasan pemerintah terkait plasma. Laporan tersebut menemukan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pertanian telah gagal melaksanakan pengawasan secara memadai apakah perusahaan perkebunan mematuhi kewajiban mereka.

Pengawasan telah diserahkan kepada otoritas daerah, tetapi BPK memperingatkan cara pengawasan mereka yang mengandalkan laporan dari perusahaan alih-alih secara aktif melaksanakan pengawasan, membuka kemungkinan “meluasnya pengelolaan kebun kelapa sawit secara ilegal.”

Audit BPK juga menemukan bahwa data pemerintah tidak konsisten. Jumlah perusahaan, luas perkebunan, dan ukuran kebun plasma berbeda antarlembaga, dari kabupaten hingga pemerintah pusat. Karena inventarisasi data yang “tidak tertib��” ini, BPK menyimpulkan, kepatuhan perusahaan perkebunan untuk memenuhi kewajiban membangun plasma “tidak dapat dimonitor dan dievaluasi.”

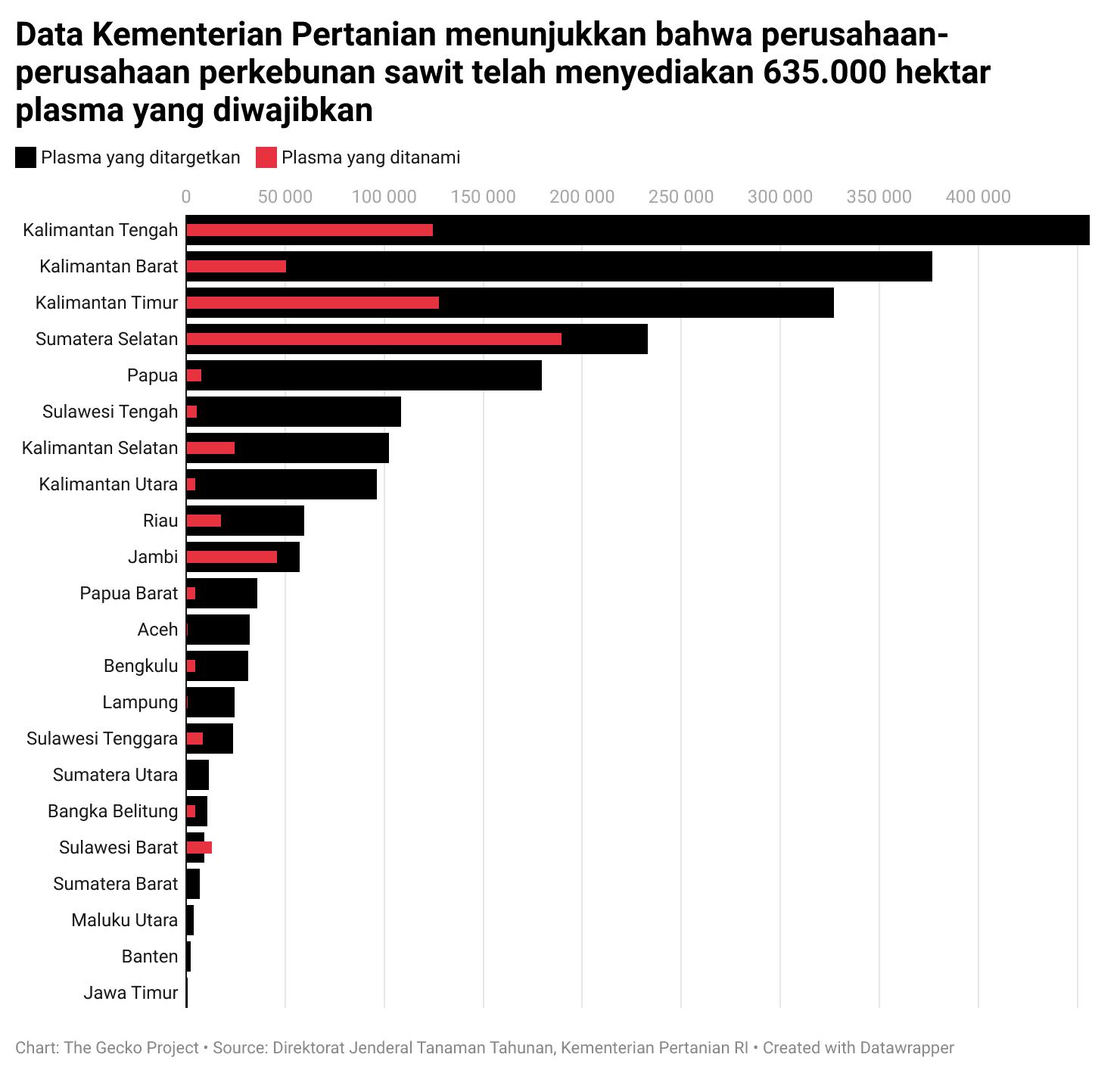

Kami pun mencoba mencari data yang bisa mengungkap seberapa jauh sebenarnya kegagalan perusahaan untuk membangun plasma. Pada awal tahun ini, Kementerian Pertanian membagikan kepada kami perhitungan jumlah plasma yang telah dibangun oleh perusahaan-perusahaan perkebunan.

Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memegang izin setelah 2007, tahun ketika persyaratan kebun plasma sebesar 20 persen ditetapkan dalam Permentan, telah membagi lahan sekitar 635.000 hektar kepada masyarakat. Namun, data ini tidak menunjukkan total luas lahan yang ditanami oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga tidak bisa menunjukkan apakah mereka secara kolektif menyediakan plasma seluas 20 persen atau malah kurang dari itu.

Kami kemudian menilik publikasi-publikasi resmi Kementerian Pertanian yang menunjukkan bahwa selama 2007–2021 perusahaan-perusahaan perkebunan swasta telah menanam sawit seluas 5 juta hektar. Jika seperlima dari luasan ini seharusnya dijadikan kebun plasma, maka ada kekurangan luasan kebun plasma sebesar 375.000 hektar, hampir enam kali luas DKI Jakarta.

Berdasarkan perkiraan konservatif kami, kebun sawit seluas itu bisa mendatangkan keuntungan lebih dari $330 juta per tahun, atau senilai hampir Rp 5 triliun—uang yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat ini mengalir ke brankas perusahaan. Dari angka ini, mengingat perkebunan sawit memiliki masa produktif selama 25 tahun, perusahaan-perusahaan itu pada akhirnya bisa mengambil keuntungan sekitar $8 miliar atau setara lebih dari Rp 116 triliun yang seharusnya menjadi hak masyarakat.

Dilihat dari satu sisi, perhitungan tersebut memang terlalu membesarkan kekurangan plasma, karena sebagian dari 5 juta hektar lahan sawit itu tentunya ditanami oleh perusahaan dengan izin sebelum 2007 yang memang tidak diharuskan menyisihkan seperlima lahannya untuk plasma. Tetapi beberapa faktor lain mengisyaratkan bahwa perhitungan tersebut justru terlalu memperkecil kekurangan plasma.

Data tersebut tidak merinci penyediaan plasma oleh masing-masing perkebunan, misalnya, sehingga perusahaan yang menyediakan plasma lebih dari 20 persen bisa menutupi perusahaan yang menyediakan plasma kurang dari itu atau yang tidak menyediakan plasma sama sekali. Sebuah kajian yang dipublikasikan tahun ini juga menemukan bahwa hingga 2019, Kementerian Pertanian telah salah menghitung luas perkebunan sawit skala besar sebanyak kira-kira 1,8 juta hektar. Jika ini benar maka potensi kekurangan plasma bisa lebih besar lagi.

Bukti lebih kuat dan barangkali paling mencolok mengindikasikan bahwa di satu provinsi saja, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit gagal membangun plasma seluas lebih dari 100.000 hektar sebagaimana diamanatkan oleh peraturan.

Kami mendapatkan data pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang memerinci luas lahan masing-masing perusahaan yang ditanami untuk perkebunannya sendiri dan untuk plasma. Data ini juga menyertakan tahun penerbitan izin, sehingga memungkinkan kami untuk memisahkan perusahaan yang diberi izin sebelum dan sesudah 2007.

Data ini mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan di sana tidak menyediakan kebun plasma seluas 103.000 hektar. Analisis kami menunjukkan bahwa masyarakat sekitar perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, yang merupakan rumah bagi 20 persen perkebunan swasta berskala besar, merugi sekitar lebih dari Rp 1 triliun setiap tahun.

Gambaran yang muncul dari data tingkat provinsi tersebut tercermin dalam pernyataan-pernyataan para pejabat pemerintah. Kami menemukan 22 artikel berita yang terbit dalam lima tahun terakhir yang memuat pernyataan politisi dan birokrat bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah gagal membangun plasma. Pada 2019, Gubernur Sugianto Sabran mengumumkan bahwa hampir 85 persen perkebunan di wilayahnya mangkir dari kewajiban membangun plasma, hal yang dinilainya “keterlaluan.”

Para aktivis telah mendesak pemerintahan Joko Widodo agar memetakan permasalahan ini secara gamblang setidaknya sejak 2018. Pada tahun itu, 236 orang dari berbagai organisasi masyarakat sipil menerakan nama mereka pada sebuah surat terbuka untuk Presiden Jokowi dan Presiden Dewan Uni Eropa, yang berisi pernyataan bahwa skema kebun plasma telah digunakan untuk “mengambil alih” tanah-tanah masyarakat lokal. Mereka mendesak pemerintah agar segera melakukan pemeriksaan terhadap program tersebut secara nasional.

Empat bulan kemudian, Jokowi mengeluarkan instruksi berisi perintah kepada lima kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap tiap izin perkebunan sawit di seluruh Indonesia. Kementerian Pertanian ditugasi untuk mengevaluasi apakah perusahaan perkebunan mematuhi aturan plasma, sementara kementerian-kementerian lain diperintahkan untuk memverifikasi data, mengidentifikasi lahan untuk plasma, dan mempercepat pemberian hak atas tanah untuk petani plasma.

Namun masih belum jelas apakah semua itu terlaksana.

Pada awal 2021, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerbitkan laporan yang menyimpulkan bahwa masyarakat telah dieksploitasi karena tidak adanya perlindungan atas hak-hak mereka di dalam peraturan tentang plasma. Laporan ini menyebut bahwa instruksi presiden seharusnya dapat mengatasi permasalahan plasma, “tetapi sampai saat ini belum ada informasi dari kementrian yang terkait mengenai bagaimana penerapan inpres ini, terutama dalam hal penanganan lahan sawit dan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%.”

Januari lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah sedang mencabut lebih dari 100 izin yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Para pejabat merujuk pada perusahaan yang sudah tidak aktif atau yang melakukan pelanggaran tertentu, tetapi dasar keputusan mereka tidak sepenuhnya jelas.

Heru Tri Widarto, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, menolak permintaan wawancara kami. Tapi dalam tanggapan tertulisnya, ketika kami tanya langkah apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini, ia menunjuk aturan baru tentang plasma yang diberlakukan pada 2021.

Aturan tersebut diterapkan sebagai bagian dari UU Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk membuat Indonesia lebih memikat bagi investor. Aturan ini memberi kesempatan lebih luas bagi perusahaan yang membangun perkebunan baru untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat, alih-alih untuk membangun plasma.

Sementara itu, satu dari tiga kementerian yang ditugaskan untuk “melakukan percepatan” penyediaan kebun plasma tidak menunjukkan kemajuan berarti. Surya Tjandra, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN masih belum memahami masalah ini dengan gamblang.

Empat tahun sejak Inpres tersebut dikeluarkan, Surya mengatakan kalau pemerintah telah membentuk satgas untuk reforma agraria yang sedang mengumpulkan data seputar plasma. “Itu memang kita sedang mengumpulkan informasinya secara lengkap,” tandasnya saat kami wawancara. “Belum banyak memang."

Bagian 6: Reaksi perusahaan

Kepada dunia luar, perusahaan-perusahaan yang mendominasi industri sawit menampilkan citra kalau mereka menjalankan skema plasma dengan baik. Dalam laporan tahunannya, mereka menyuguhkan angka-angka menggembirakan bahwa 20 persen atau lebih dari perkebunan mereka memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Tantangannya kemudian adalah menyesuaikan pernyataan itu dengan merebaknya tudingan terhadap perusahaan-perusahaan yang sama. Perusahaan-perusahaan perkebunan itu beroperasi sebagai perusahaan induk, sering kali dengan dua lusin atau lebih anak perusahaan yang masing-masing memiliki perkebunan sendiri, memegang izinnya sendiri, dan berurusan dengan masyarakat lokalnya sendiri. Izin-izin yang mereka pegang tunduk pada aturan-aturan hukum berbeda tergantung kapan izin-izin itu diberikan.

Perusahaan-perusahaan itu menerbitkan data agregat sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk memeriksa anak perusahaan mana yang mematuhi aturan. Kami meminta rincian kebun plasma dan izin untuk masing-masing anak perusahaan dari 18 perusahaan penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia.

Dua perusahaan, IOI Corporation dan POSCO Group, membagikan data yang mengisyaratkan bahwa mereka mematuhi aturan hukum. Enam belas perusahaan lainnya menolak berbagi data, dengan alasan kerahasiaan, informasi “sensitif”, perlu mendapat persetujuan dulu dari petani plasma mereka, atau tanpa alasan apa pun.

Dua perusahaan menunjuk hasil audit terhadap operasi mereka yang disiapkan untuk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), suatu skema sertifikasi industri sawit. Namun hasil audit ini tidak menunjukkan data yang cukup terperinci untuk semua anak-anak perusahaan.

Kami menemukan bahwa hasil audit RSPO juga bisa menutupi masalah-masalah seputar plasma. Audit pada 2017 terhadap pabrik PT Lonsum yang sawitnya dipasok dari kebun di Tebing Tinggi, misalnya, berlangsung enam bulan setelah Suku Anak Dalam membakar kantor perusahaan. Tapi audit itu tidak menyebut geger tersebut dan justru menyebutkan “tidak ada masalah-masalah negatif” dengan masyarakat. Pada pekan yang sama saat para auditor berkunjung ke lapangan, tujuh warga Suku Anak Dalam dipenjara karena turut melakukan pembakaran kantor PT Lonsum.

Guna mengetahui apakah cerita dari masyarakat dan media yang beredar, atau industri sawit itu sendiri, menyuguhkan gambaran yang lebih akurat, kami mencari tahu situasi pertanahan milik sebuah konglomerat.

Golden Agri-Resources, yang dikendalikan oleh keluarga miliarder Widjaya, menguasai lebih dari setengah juta hektar lahan di berbagai wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, perusahaan ini melaporkan bahwa hampir 21 persen dari total lahannya yang sudah ditanami adalah plasma. Namun ketika kami menyelidiki hasil audit atas perkebunannya, data pemerintah, laporan publik, serta wawancara dengan masyarakat, kami mendapatkan gambaran yang lebih rumit.

Kami mendapati bahwa sebesar 36 persen dari total area plasma disediakan oleh hanya lima dari 54 anak perusahaan Golden Agri. Semuanya merupakan konsesi lama di Sumatera yang dibangun pada 1990-an dan awal 2000-an. Pada era itu, banyak perusahaan perkebunan bahkan menyediakan sekitar 70 persen lahannya untuk plasma.

Saking luasnya kebun plasma di Sumatera tersebut, sehingga menutupi situasi yang sangat berbeda di seabrek anak perusahaan lainnya. Golden Agri telah mengungkapkan secara terbuka, atau ketika menanggapi pertanyaan-pertanyaan kami, bahwa ada delapan anak perusahaannya yang belum memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan 20 persen lahannya sebagai plasma.

Menanggapi serangkaian pertanyaan yang kami sampaikan, Wulan Suling, kepala bagian humas Golden Agri, mengakui melalui email bahwa perusahaannya belum menyediakan 20 persen plasma dari semua perkebunan yang dipersyaratkan demikian. Ia menyatakan bahwa pemenuhan plasma itu “masih dalam proses.”

Dalam sebuah wawancara berikutnya, Susanto Yang, penanggung jawab perkebunan Golden Agri di Kalimantan Barat, mengatakan bahwa satu faktor kunci yang memperlambat penyediaan plasma adalah rumitnya proses penentuan petani di areal tertentu yang memenuhi syarat untuk menjadi mitra dalam skema plasma, serta pembagian lahan di antara mereka. Ia juga menyampaikan, begitu mereka melalui tahapan ini, tidak mudah juga untuk menentukan lokasi plasma.

“Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh dukungan semua pihak,” katanya. Susanto menaksir prosesnya butuh waktu dua atau tiga tahun.

Salah satu anak perusahaan Golden Agri bernama Bumi Sawit Permai yang beroperasi di Sumatera Selatan seharusnya membangun 1.500 hektar kebun plasma sebagai syarat izin yang diperolehnya pada 1998. Dua puluh tahun kemudian, audit RSPO menunjukkan bahwa perusahaan ini telah membangun lebih dari 5.000 hektar perkebunan sawit, tetapi tidak ada yang dijadikan plasma untuk masyarakat.

Sebuah firma hukum yang ditugaskan oleh RSPO menyimpulkan pada 2016 bahwa Bumi Sawit Permai diwajibkan membangun plasma, meskipun perusahaan ini menyangkal kewajibannya. Pada Februari lalu, Golden Agri memberi tahu kami bahwa anak perusahaannya itu telah membangun 700 hektar plasma—tidak sampai separuh dari yang seharusnya dibangun—dan sisanya “masih sedang dalam proses.”

Di Kalimantan Barat, tepatnya di Kapuas Hulu, Golden Agri mendaftarkan petani dalam skema plasma pada 2007. Perusahaan ini telah menanam sawit di lahannya, tapi tidak membangun semua plasma yang telah dijanjikannya, selama bertahun-tahun.

Pada 2014, dua LSM mengajukan pengaduan tentang kasus tersebut ke RSPO yang bertugas menjalankan prosedur pengaduan untuk memastikan anggotanya memenuhi komitmen mereka secara sukarela. Enam bulan kemudian, RSPO memutuskan bahwa Golden Agri gagal menyediakan plasma yang telah dijanjikannya sendiri, dan melarangnya membuka perkebunan baru sampai pengaduan tersebut diselesaikan.

Golden Agri kemudian memberi tahu RSPO bahwa mereka telah menyediakan lebih dari 1.000 hektar plasma untuk perkebunan mereka di Kapuas Hulu pada 2018, lebih dari sepuluh tahun setelah mereka pertama kali mendaftarkan petani plasma. Lambannya penyediaan plasma ini, menurut Marcus Colchester dari Forest Peoples Programme, mengindikasikan bahwa “sebagian orang yang telah melepaskan tanah pada 2007 tidak akan menikmati hasil yang berarti selama hampir satu generasi.”

Februari lalu, seorang bupati di Kalimantan menutup satu anak perusahaan Golden Agri yang dinilainya gagal membangun plasma setelah beroperasi 13 tahun. Jaya Samaya Monong, Bupati Gunung Mas, mengatakan bahwa masyarakat telah melakukan unjuk rasa pada 2012 dan 2014 tapi tanpa hasil.

Dalam kampanye pencalonannya sebagai bupati pada 2019, Jaya berjanji akan memaksa perusahaan tersebut untuk bertanggung jawab. Meski sudah dua kali bertemu dengan pihak perusahaan, Jaya mengatakan usahanya gagal juga.

Jaya menurunkan polisi untuk menghentikan truk perusahaan yang keluar dari perkebunan. Tindakan tegasnya ini cukup langka di kalangan pemerintah dalam menangani kasus plasma. “Mungkin ya, selama tidak ada juga tindakan tegas yang membahayakan mereka rasakan, mungkin cuek aja, kan gitu,” ujarnya saat kami wawancara.

Golden Agri menyatakan bahwa pihaknya telah menempuh langkah awal penyediaan plasma untuk anak perusahaannya ini pada 2015, dengan harapan bisa mulai menanaminya sawit pada 2023.

Dalam penjelasannya yang lebih panjang, Golden Agri menyebut kurangnya lahan sebagai tantangan yang lain. Merespon pertanyaan-pertanyaan kami, empat perusahaan lain menyebut hal serupa sebagai hambatan untuk menyediakan plasma.

Salah satu alasan mengapa hal ini muncul karena semua lahan yang layak dijadikan plasma sudah digunakan oleh perusahaan, kata Tania Li, profesor antropologi di Universitas Toronto, Kanada.

“Perusahan bilang, ‘Oh, memang kami tidak bisa menyediakan 20 persen lahan untuk plasma karena sudah tidak ada lagi lahannya,’” kata Li yang telah melakukan banyak penelitian tentang perkebunan sawit di Indonesia. “Ya, itu karena mereka menguasai semuanya. Mereka memiliki deretan perkebunan yang berdempetan.”

Alasan kedua, karena sebagian perusahaan telah mengadopsi kebijakan yang melarang mereka membabat hutan hujan atau merambah ke lahan gambut, praktik-praktik yang menghancurkan ruang hidup fauna dan melepaskan gas rumah kaca. Tekanan dari para pembeli minyak sawit telah memaksa hampir semua penghasil minyak sawit untuk tidak menggunakan hutan hujan dan lahan gambut. Dalam beberapa kasus, lahan yang mereka sisihkan ini telah direncanakan untuk plasma.

Bagi sebagian pihak, ada satu solusi yang jelas: perusahaan cukup menyediakan plasma dari lahan yang telah mereka gunakan. Jaya, Bupati Gunung Mas, mengatakan bahwa ia telah meminta Golden Agri untuk mengambil langkah ini.

“Saya tidak mau tahu alasan macam-macam lagi. Karena sederhana aja logikanya. Kebun plasma itu dibangun bersamaan dengan kebun inti. Nah, kenapa kebun inti sudah ada? Kenapa kebun inti bisa? Kenapa plasma kok tidak bisa?”

Ketika Golden Agri mengatakan kepada RSPO bahwa mereka tidak bisa menemukan lahan yang cukup untuk plasma di Kapuas Hulu, Forest Peoples Programme menyarankan kalau mereka bisa mengalokasikan area kebun mereka sendiri. Golden Agri menolak, dengan dalih pinjaman bank dan izin yang mereka pegang “secara mendasar tidak memungkinkan” untuk hal itu.

Mungkin ada satu alasan lain mengapa perusahaan menghindari pilihan tersebut: mengambil lahan yang sudah ditanami akan merugikan mereka.

Dalam sebuah memo kepada bursa saham Singapura pada 2018, perusahaan perkebunan Sawit Sumbermas Sarana mengakui bahwa mereka tidak mematuhi aturan plasma Indonesia dan barangkali harus mengalokasikan sebagian dari perkebunannya sendiri kepada masyarakat. Jika aturan ini dipatuhi, tulis perusahaan ini, “dapat berdampak merugikan kami secara material bagi usaha, kondisi keuangan, hasil pelaksanaan usaha serta prospek ke depan.”

Bagian 7: Peran Pembeli

Perusahaan penghasil barang konsumsi yang menyerap ribuan ton minyak sawit tiap tahun dan menyebarkannya ke rak-rak supermarket telah berjanji akan memberantas “eksploitasi” orang-orang di dalam rantai pasokan mereka.

Komitmen ini dibuat setelah tekanan bertahun-tahun dari aktivis dan jurnalis yang membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan sawit telah mencaplok tanah-tanah masyarakat dan melanggar hak-hak buruh. Namun, masalah plasma tampaknya luput dari para pembeli minyak sawit.

Kami telah membandingkan data terbaru dari perusahaan-perusahaan penyerap minyak sawit tentang pemasok mereka dari Indonesia dengan data yang kami punya tentang tuduhan publik terkait plasma. Pembandingan ini mengindikasikan bahwa lebih dari selusin perusahaan penghasil barang konsumsi telah membeli minyak sawit dari perusahaan-perusahaan yang dituding menahan plasma, atau keuntungan dari plasma, dari masyarakat selama delapan tahun terakhir.

Perusahaan-perusahaan tertuduh itu juga berkaitan dengan kasus-kasus yang menjadi fokus investigasi kami ini. Johnson & Johnson dan Kellogg’s, misalnya, membeli minyak sawit dari konglomerasi yang punya perkebunan di Tebing Tinggi. Perusahaan kosmetik Avon telah membeli minyak sawit dari pabrik yang mengolah sawit dari tanah Suku Anak Dalam.

Menanggapi temuan kami, Avon menyatakan bahwa mereka “akan ambil tindakan untuk menyelidiki lebih lanjut.”

Johnson & Johnson menanggapi bahwa mereka “menyikapi tuduhan ini dengan sangat serius” dan telah berinisiatif untuk melakukan proses pengaduan. Kellogg’s menyatakan pihaknya akan menyelidiki tuduhan tersebut dan “berkoordinasi dengan pemasok kami untuk menentukan langkah selanjutnya.”

Sementara itu, belasan perusahaan — termasuk PepsiCo, Unilever, dan Nestlé — melaporkan bahwa mereka membeli minyak sawit dari perkebunan Golden Agri yang telah ditutup oleh seorang bupati pada Februari 2022 setelah gagal membangun kebun plasma selama lebih dari satu dekade.

Kami menyuguhkan ringkasan dari temuan kami kepada para pembeli minyak sawit tersebut, dengan menekankan hubungan rantai pasokan mereka dengan kasus-kasus spesifik yang telah kami dalami, juga dengan besarnya jumlah kasus dari data kami.

Mereka menanggapinya dengan menunjukkan kebijakan yang mereka berlakukan untuk melindungi hak asasi manusia serta membersihkan “eksploitasi” dari rantai pasokan mereka. Sebagian dari perusahaan ini menyatakan bahwa mereka mensyaratkan pemasok minyak sawit agar mematuhi aturan hukum. Mereka bilang, biasanya mereka “engage” (berkoordinasi) dengan pemasok ketika menengarai adanya potensi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, dan juga akan melakukan hal yang sama terkait kasus-kasus yang kami identifikasi dalam artikel ini.

Sebagian pembeli minyak sawit tersebut mengakui bahwa masalahnya melampaui kasus per kasus tertentu yang kami identifikasi. Reckitt menyatakan bahwa temuan-temuan kami “menunjukkan masalah sistematis” yang “membutuhkan investigasi lebih lanjut serta tindakan terkoordinir oleh berbagai pihak berkepentingan baik publik maupun swasta guna menanganinya.”

Empat perusahaan berkomitmen pada upaya-upaya lebih luas untuk memastikan sekaligus mengurangi keterlibatan mereka dengan masalah-masalah seputar plasma. Colgate-Palmolive, misalnya, menyatakan bahwa “kegagalan untuk mematuhi aturan tentang plasma menunjukkan masalah sistematis yang lebih luas.” Perusahaan ini menyatakan bahwa pihaknya akan mengembangkan proses uji kelayakan guna memastikan pemasoknya menyediakan plasma secara memadai, selain memonitor apakah perusahaan-perusahaan pemasoknya mampu “mengidentifikasi dan mengatasi konflik dengan masyarakat terkait ketidakpatuhan terhadap kewajiban plasma.”

Untuk tanggapan terperinci dari perusahaan-perusahaan penghasil barang konsumsi, silakan klik tautan ini.

Djayu Sukma Ifantara, aktivis dari Kalimantan Barat, mengatakan bahwa para pembeli minyak sawit menawarkan suatu sarana penting bagi masyarakat untuk menekan perusahaan perkebunan ketika pemerintah telah gagal menindak. “Untuk saat ini, inilah cara terbaik,” katanya. “Para pembeli itu harus membuka mata, membuka pikiran tentang berbagai konflik ini, serta menemukan solusi terbaik.”

Namun, Djayu mencatat kekurangan cara ini. Mendorong penyelesaian perselisihan melalui para pembeli internasional perlu waktu panjang, katanya, dan tidak dapat menyelesaikan masalah yang paling mendasar. Jika masyarakat menginginkan tanah mereka kembali, misalnya, hal ini membutuhkan intervensi pemerintah.

“Solusinya harus dibuat oleh pemerintah,” ujarnya. “Ini tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemerintah, yang dimandatkan dalam hukum Indonesia.”

Suatu hari pada tahun lalu, di sebuah perkebunan di Musi Rawas Utara, tangan Siti Maninah menembus semak-semak untuk mencari brondolan berwarna oranye terang yang rontok.

Jika beruntung, Siti, salah satu tetua Suku Anak Dalam, bisa mengumpulkan brondolan hingga 10 kilogram untuk dijual ke pabrik. Hasilnya cukup untuk makan sekeluarga sehari.

Ia memang sering kali bisa mengumpulkan cukup brondolan, tapi kadang tidak dapat sama sekali. Ia mencemaskan bakal jadi apa anak-anak Suku Anak Dalam saat dewasa kelak, ketika tanah leluhur mereka sudah dikuasai oleh PT Lonsum.

“Kami tak tahan lagi hidup begini,” keluhnya. “Kami menunggu lahan kami secepat mungkin.”

Tim Liputan

The Gecko Project

Margareth Aritonang, Tom Johnson, Safrin La Batu, Ian Morse, Gilang Parahita, Rio Tuasikal, Tom Walker.

Mongabay

Ari Anggara, Jaka Hendra Baittri, Elviza Diana, Philip Jacobson, Yusie Marie, Aseanty Pahlevi, Yitno Suprapto, Suryadi, Taufik Wijaya.

Independen

Eko Nurcahyono, Boris Pasaribu, Fatahur Rahman, Petrus Suwito, Masrani Tran.

BBC

Aghnia Adzkia, Astudestra Ajengrastri, Rebecca Henschke, Muhammad Irham, Haryo Wirawan.