- Kehadiran perkebunan berskala industri menimbulkan risiko besar bagi masyarakat adat di Papua yang budaya dan sumber penghidupannya bergantung pada hutan yang membentang luas di Tanah Hitam tersebut.

- Pada Januari lalu, Mongabay dan The Gecko Project menerbitkan sebuah artikel investigasi yang menyibak transaksi-transaksi di balik proyek perkebunan raksasa di Papua sebagai bagian dari seri Indonesia Dijual.

- Antropolog Sophie Chao telah mempelajari suatu relasi yang penuh dengan konflik antara masyarakat adat di Papua dan perusahaan perkebunan di mana masyarakat adat dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka.

Sophie Chao adalah seorang akademisi bergelar doktor sekaligus peneliti riset pasca-doktoral (postdoctoral research associate) di University of Sydney, Australia. Salah satu fokus dari penelitiannya terkait dengan dampak agrobisnis terhadap masyarakat dan lingkungan di kawasan Asia-Pasifik dan Melanesia. Ia telah menghabiskan waktu selama satu tahun untuk meraih gelar doktoralnya dengan mempelajari sekaligus tinggal bersama dengan masyarakat adat Marind-Anim di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Kabupaten tersebut menarik perhatiannya karena menjadi target dalam perluasan perkebunan berskala besar. Sebelumnya, Dr. Sophie pernah bekerja untuk Forest Peoples Programme, sebuah organisasi nirlaba di Inggris yang melakukan kerja-kerja advokasi terhadap perusahaan dan pemerintah terkait dengan penghormatan prinsip-prinsip internasional hak asasi manusia (HAM) dalam sektor pembangunan perkebunan.

Hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan perkebunan di Papua, khususnya Merauke, diwarnai dengan berbagai konflik. Pemerintah telah menargetkan kabupaten tersebut untuk pengembangan perkebunan gula, kayu, dan sawit. Sementara itu, kehidupan masyarakat adat di Papua sangat bergantung pada hutan yang sedang dihancurkan dan dijadikan lahan-lahan perkebunan. Maka, “pembangunan” pun punya makna yang berbeda. Ketika kata itu kerap kali dielu-elukan sebagai suatu upaya terhadap perbaikan kesejahteraan maupun kualitas manusia, namun di sisi lain, kata tersebut justru jadi dalih bagi banyak perusahaan perkebunan yang sebetulnya tengah menggusur lahan-lahan pangan lokal dan mata air. Dan penghancuran terhadap hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pun ikut memberikan efek-efek negatif bagi masyarakat adat di tempat lain. Penelitian Dr. Sophie menyelidiki sebab-sebab mendasar dari konflik tersebut sekaligus memaparkan perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat adat di Papua secara drastis.

Pada Januari, The Gecko Project dan Mongabay mempublikasikan Kesepakatan rahasia hancurkan surga Papua, sebuah artikel investigasi yang mengungkap kisah suram di balik proyek raksasa pembangunan perkebunan sawit di Boven Digoel. Boven Digoel sendiri adalah kabupaten yang bertetangga secara langsung — persis di bagian utara — dengan Merauke, Provinsi Papua. Kini, masyarakat adat yang tanahnya dirampas oleh proyek tersebut telah mulai merasakan dampak buruknya. Kami berbincang dengan Dr. Sophie untuk memahami lebih dalam tentang kompleksitas persoalan antara kehidupan masyarakat adat di Papua bagian selatan dan industri agrikultur yang sedang menekan mereka.

The Gecko Project dan Mongabay: Budaya masyarakat adat di Papua terhubung begitu erat dengan alam. Menurut Anda, apakah hal itu menjadi suatu kekhasan yang sangat kuat ditemukan di Papua dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia?

Dr. Sophie Chao: Banyak komunitas adat di Indonesia percaya bahwa binatang dan tumbuhan memiliki jiwa, niatan, dan pikiran. Tampaknya, itu adalah motif yang berulang. Hutan bagi masyarakat adat Marind dan banyak komunitas adat lainnya di Indonesia, termasuk Orang Dayak di Kalimantan, adalah suatu ekologi yang hidup (a sentient ecology) atau ‘ekologi diri’ (an ecology of selves). Sebagian memang mencakup manusia, namun tidak semuanya selalu manusia. Tetapi, seluruhnya berpartisipasi dalam membentuk ruang yang dinamis tersebut, yaitu hutan — melampaui batas-batas manusia. Marind memiliki kepercayaan pada roh-roh leluhur yang dapat mewujudkan dirinya pada berbagai bentuk tanaman dan hewan. Mereka adalah bagian dari wilayah adat (bentang alam dan budaya) masyarakat adat Marind. Sehingga, hutan menjadi semacam buku sejarah yang hidup (a living history book) dan itu pula dihidupkan oleh para roh, termasuk roh-roh yang termanifestasikan ke dalam bentuk tanaman maupun hewan di sekitar mereka.

Lalu, bagaimana suatu ikatan batin (keterhubungan) dengan alam itu, kemudian turut mempengaruhi persepsi mereka terhadap perusahaan perkebunan yang merambah dan mencaplok tanah-tanah mereka?

Saya menemui banyak komunitas adat yang telah menyerahkan tanah-tanah mereka kepada perusahaan sawit. Sebagian bahkan ikut menandatangani kontrak penjualan tanah-tanah suku lain tanpa persetujuan. Situasinya begitu karut marut. Ketergantungan mereka terhadap hutan pun semakin berkurang akibat laju deforestasi dan ekspansi perkebunan monokultur. Idiom lain yang dipahami oleh masyarakat adat dari dampak negatif ekspansi sawit terhadap lingkungan, — pencemaran air, kabut asap, dan limbah pabrik — adalah bahwa itu merupakan bentuk pembalasan dari roh-roh hewan dan tumbuhan atas kegagalan mereka melindungi berbagai hewan dan tumbuhan tersebut dari kekuatan luar yang merusak, yaitu sawit. Orang-orang memakai istilah bahwa wilayah adat mereka telah menjadi ‘kering.’ Air yang telah memberikan kehidupan sudah habis, termasuk sungai, air tanah, maupun darah dari binatang atau getah pada tumbuhan. Layaknya sungai, tubuh orang-orang pun ikut kering. Buaya dan ikan mabuk akibat racun yang berasal dari pabrik — pestisida dan pupuk. Ketika saya bertanya kepada orang-orang Marind apa dampak terburuk dari ekspansi sawit, mereka mengatakan sawit membunuh hutan. Atau, secara khusus, sawit membunuh pohon sagu. Tumbuhan tersebut merupakan pusat kosmologi bagi masyarakat adat Marind sebab sagu tak lain adalah makanan pokok mereka. Maka, penghancuran kebun sagu dan hutan berimplikasi pada sumber penghidupan dan subsistensi masyarakat adat Marind.

Menurut Anda, mengapa prosesnya menjadi begitu karut marut ketika perusahaan datang ke wilayah adat? Apakah itu disebabkan oleh ketiadaan proses dalam penentuan hak siapa yang berada di mana dan apakah masyarakat sendiri dapat memutuskan untuk menerima perusahaan atau tidak?

Kurangnya informasi adalah satu persoalan besar. Masyarakat menandatangani kontrak tanpa tahu implikasi hukumnya. Mereka tidak diberi tahu konsekuensi negatif yang dapat muncul. Beberapa dari mereka percaya bahwa tanah itu akan dikembalikan kepada mereka ketika masa perizinan lahan (konsesi) berakhir. Mereka tidak tahu bahwa tanah itu secara otomatis menjadi tanah negara (ketika izin konsesi perkebunan berakhir). Sebagian besar dari mereka tidak menyadari hal itu. Tidak ada informasi yang disampaikan.

Hal lain yang tampaknya membuat masyarakat adat Marind begitu sulit untuk menolak transaksi tanah, adalah bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan sangat sadar akan pentingnya suatu hubungan timbal balik dan pertukaran di dalam komunitas adat. Dan itu benar-benar terjadi di wilayah Pasifik dan Melanesia. Idenya adalah seandainya seseorang memberi Anda hadiah, Anda tidak boleh menolaknya dan Anda harus membalas budi. Jadi, perusahaan-perusahaan perkebunan akan mengatur ritual pengorbanan babi, mereka akan memberikan mobil, mereka akan menyelenggarakan pesta, dan sebagainya. Itu membuat masyarakat seperti punya hutang dan kewajiban untuk melunasinya. Lantas, mereka akan merasa sungkan jika menolak menyerahkan tanah sebagai pertukaran yang dianggap selayaknya imbal jasa kepada perusahaan-perusahaan. Sekali lagi, pemahaman yang kritis terhadap nilai dari pertukaran dalam masyarakat Melanesia, memberikan saya petunjuk bahwa sebetulnya perusahaan-perusahaan itu tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ada orang-orang di pihak perusahaan yang memahami serangkaian nilai, norma, dan adat istiadat tersebut. Itu jelas-jelas menciptakan persoalan.

Itulah alasan-alasan terbesar mengapa ada fragmentasi sosial. Tentu saja, ada skenario umum untuk memanipulasi masyarakat adat dengan minuman keras serta membawa mereka ke kota, tempat pelacuran, dan sebagainya. Ada beberapa kasus di mana laki-laki di desa tempat saya pernah bekerja, dikecohkan dengan mabuk alkohol dan tidur dengan pelacur. Dan itu semua difilmkan (didokumentasikan), kemudian rekaman itu digunakan untuk memeras. Ada juga berbagai strategi yang lebih terang-terangan terjadi secara langsung.

Pada kasus yang kami temui di Boven Digoel, ketika perusahaan datang ke desa-desa, orang-orang perusahaan menyuruh masyarakat menyiapkan babi yang akan disembelih untuk upacara. Kemudian, saat orang-orang perusahaan kembali, mereka membagi-bagikan uang dalam jumlah yang besar. Mereka menyodorkan amplop-amplop berisi uang kepada setiap setiap suku. Sangat blak-blakan. Mereka menggunakan istilah tali asih untuk menggantikan pembayaran. Tetapi, masyarakat desa bingung karena tak tahu untuk apa uang itu. Sepertinya, apa yang terjadi adalah orang-orang perusahaan memaksakan pertukaran hadiah upacara kepada masyarakat, suatu transaksi timbal balik yang dipaksakan. Itu adalah momen kunci dalam kisah proyek tersebut. Apakah Anda memahami apa itu arti tali asih bagi mereka?

Teman bicara saya sangat bingung dengan konsep tali asih. Istilah itu kerap kali digunakan secara bergantian dengan istilah ganti rugi, uang ketuk pintu, kompensasi, pembayaran, sewa harga, kontrak sewa… Ada banyak sebutan untuk itu. Dan tidak jelas apa sebenarnya perbedaannya. Apakah itu menunjukkan niat baik? Apakah itu hadiah yang datang saat mereka membuka pintu? Apakah itu sekadar hadiah saja? Apakah ada ekspektasi untuk balasan hadiah? Uang ketuk pintu, secara harfiah berarti uang yang Anda bawa ketika Anda mengetuk pintu. Jadi, itu seperti perkenalan awal untuk membangun suatu hubungan sosial. Tetapi, sebagian besar masyarakat di sana merasa bahwa pemberian uang itu perlu dibalas. Satu-satunya cara yang mereka tahu dan memang satu-satunya hal yang tampaknya diinginkan oleh pihak perusahaan, adalah tanah-tanah masyarakat. Jadi, sangat tidak jelas apa makna dari istilah-istilah yang digunakan itu.

Saat ini, saya sedang menulis tentang ‘ritual-ritual yang gagal’. Para antropolog gemar menulis tentang ritual-ritual di luar masyarakat Barat, terutama masyarakat adat. Namun, sedikit sekali antropolog yang menulis tentang ritual-ritual yang gagal atau ritual-ritual yang justru menimbulkan masalah ketika ritual-ritual itu berhasil dilaksanakan. Dan bagaimana perusahaan mengkooptasi adat melalui pengorbanan babi dan hal-hal yang serupa. Lalu, masyarakat seolah-olah dipaksa untuk berpartisipasi pada praktik yang sebetulnya mereka jalankan sendiri, namun diadaptasi oleh aktor-aktor eksternal atau sebut saja ‘dukun korporasi.’ Persoalannya adalah, meskipun orang-orang perusahaan itu bukan bagian dari masyarakat adat Marind, — mereka juga bukan ahli ritual dan tak punya ikatan apa pun dengan masyarakat adat — tetapi mereka bisa melakukan ritual itu. Dan masalahnya, ritual itu berhasil. Orang yang sakit jadi sembuh. Itu masalah yang sangat serius. ‘Mereka menggunakan berbagai nilai dan norma kami (masyarakat adat), sementara mereka bukan orang-orang Marind. Dan itu sukses… Lantas, apakah mereka juga dukun? Apakah mereka memiliki kekuatan atau kekuatan yang menurut kami adalah hak prerogatif kami? Dan jika demikian, bagaimana kami menghadapinya?’ Sangat menarik bagaimana penemuan kembali (reinvention) terhadap tradisi itu, dapat terjadi, dimanipulasi, dan dieksploitasi untuk melayani kepentingan yang sangat berbeda. Dan secara efektif memaksa masyarakat untuk berpartisipasi dalam penemuan kembali tradisi yang ditumbangkan itu.

Itu seperti granat tangan yang dapat tiba-tiba meledak di tengah-tengah komunitas mereka sendiri di Boven Digoel. Ada banyak kecurigaan tentang siapa yang mendapatkan apa dan untuk apa. Padahal, sebelumnya mereka hidup dengan damai. Setelahnya, muncul konflik dan — dalam beberapa kasus — mereka saling berkelahi. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang dampak hal itu terhadap tatanan sosial?

Ada persoalan antar-generasi yang begitu serius di banyak desa tempat saya bekerja. Tingkat hubungan sosial sedang terputus. Itu bekerja di dua arah. Pada suatu arah situasi, para tetua adat (generasi tua) bersikukuh bahwa hutan harus dilestarikan, sementara generasi muda ingin maju, modern, kaya secara materi, dan pergi ke kota — akses ke dunia yang modern. Ada ketegangan antar-generasi. Pada arah yang berbeda, ada juga pemuda-pemuda adat Marind yang berpendidikan, misalnya yang berprofesi sebagai guru dan perawat, yang sangat kritis terhadap para tetua adat yang justru telah menyerahkan tanah mereka tanpa memahami ketentuan kontrak maupun implikasi hukumnya. Siapa yang mengendalikan kerangka timbal balik itu? (Kaum muda akan mengatakan,) ‘Hal itu terlihat baik-baik saja bagi masyarakat adat Marind, tetapi Anda tidak berurusan dengan Marind di sini. Anda perlu berubah, budaya kami juga perlu berubah dan beradaptasi. Kami berhadapan dengan audiens yang sangat berbeda — yang tidak membalas dan tidak memahami timbal balik (hutang budi) dengan cara yang sama.’ Jadi sebagian anak-anak muda ini mendorong terjadinya semacam transformasi budaya Marind sebagai cara untuk bertahan dari suatu jenis kekuatan dan aktor baru yang mereka hadapi sehari-hari.

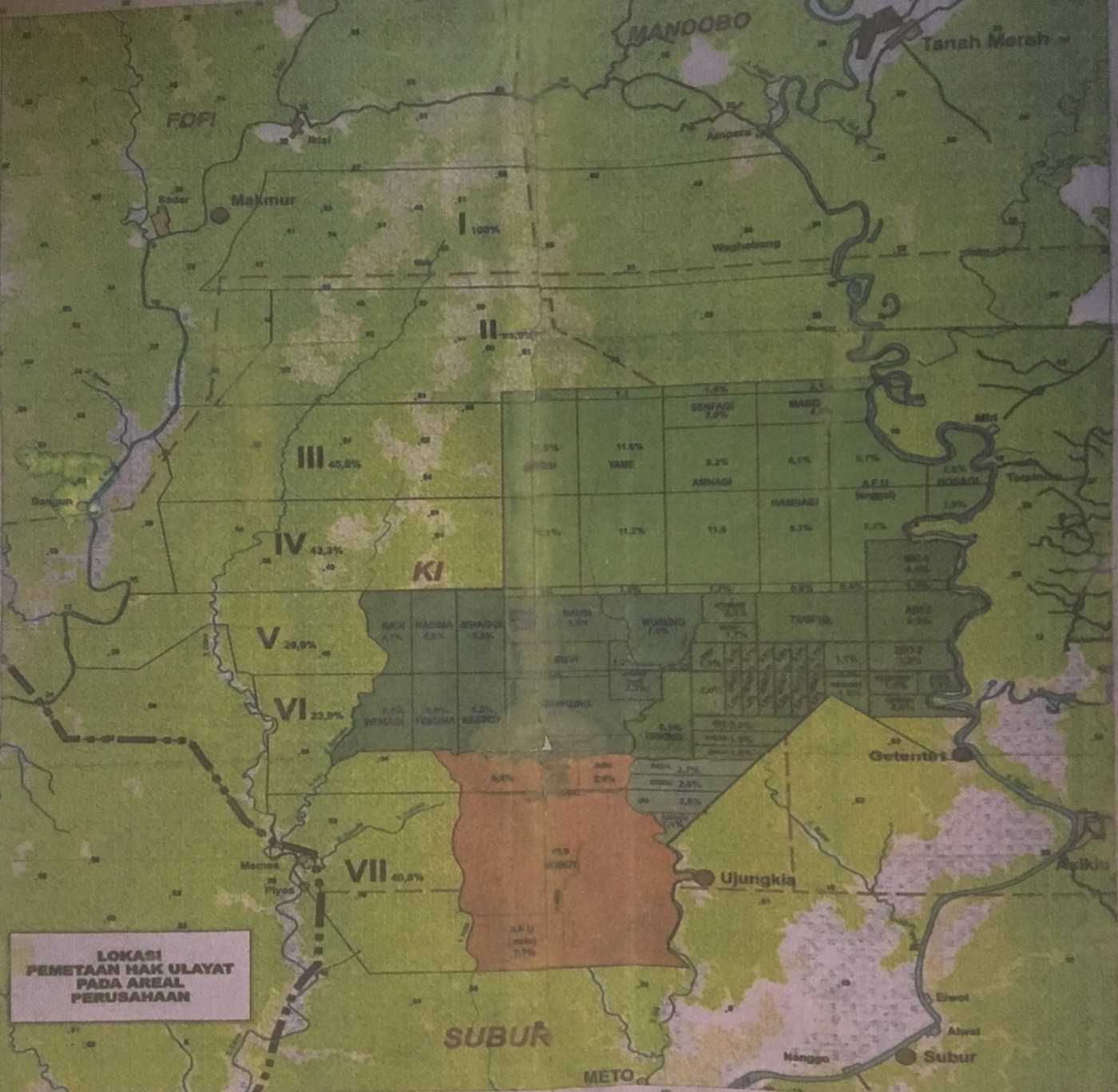

Kami telah melihat peta yang dibuat oleh perusahaan dengan cakupan tanah-tanah suku yang masuk ke dalam wilayah konsesi. Peta itu menunjukkan bagian kecil bidang tanah yang diduga diserahkan oleh Suku Auyu di Boven Digoel ke perusahaan. Tentu saja, pengkotakkan tanah-tanah tersebut berupa batas-batas yang ditandai dengan garis persegi yang rapi. Terkait dengan itu, Anda sebelumnya pernah menulis tentang kompleksitas pemetaan wilayah adat Marind di mana mereka memiliki konsep alam dan ruang yang jauh lebih kompleks. Bisakah Anda menjelaskan seperti apa gambaran peta wilayah adat yang akurat?

Itu tergantung musim. Juga tergantung pada suku mana yang melakukan pemetaan. Bisa saja seharusnya berupa peta tiga dimensi (3D). Peta yang dilengkapi dengan iringan suara. Dan itu harus menjadi peta yang terbuka untuk direvisi. Tetapi, itu adalah hal yang bertentangan dengan standar gagasan terkait GPS (Global Positioning System), sudut pandang udara, objektivitas, pandangan atas-bawah dari benda dan tempat yang relatif statis. Sekali lagi, peta itu harus terbuka untuk direvisi. Ketika ada perubahan hubungan terhadap suatu suku, mereka ingin titik GPS tersebut dipindahkan lebih dekat atau lebih jauh. Ketika terjadi peristiwa yang menguntungkan atau kejadian-kejadian di hutan yang melibatkan perpindahan hewan-hewan tertentu dari suku lain, maka batas-batas mesti berubah. Jadi teknologi kartografi (ilmu atau seni pembuatan peta) seharusnya punya fleksibilitas dalam mengakomodasi panca-indera kita dalam memahami dunia, termasuk suara. Peta yang bisa mewakili suatu pergerakan. Saya tidak tahu apakah dengan melakukan overlay (pelapisan) terhadap peta-peta yang berbeda akan membantu. Salah satu tantangan terbesar, adalah masyarakat mengikuti pergerakan hewan-hewan sebab itu membantu mereka melacak atau mengidentifikasi batas-batas mereka sendiri. Karena banyak dari mereka mengikuti pola migrasi atau pengembalaan maupun perkawinan hewan-hewan di mana pula disinggung dalam dongeng-dongeng mereka. Jadi, kita bisa bilang ada peta berbeda yang mewakili pergerakan hewan-hewan tertentu di seluruh wilayah adat. Itulah mengapa seharusnya peta bersifat terbuka untuk perubahan dan perlu memasukkan suara.

Jadi, bisa dibilang bahwa peta seperti itulah yang mampu menjelaskan hubungan yang jauh lebih kompleks dengan alam dibandingkan peta yang kita miliki sekarang?

Tentu saja. Saya ingat pernah bertanya pada salah seorang informan saya (masyarakat adat). Saya bertanya, apa sih peta itu menurut kamu? Lalu, dia menjawab, ‘Lagu dan cerita.’ Saya pergi ke sana dengan pola pikir aktivis yang mengajak untuk membuat peta wilayah adat sebagai bukti yang sangat penting. Tapi kemudian, saya malah berkeliling memetakan suara burung. Saya mendengar cerita yang luar biasa indah dan berlarut-larut tentang hewan-hewan itu. Dari mana mereka berasal dan apa hubungan masyarakat dengan burung-burung. Maka, itu selayaknya lagu dan cerita terkait manusia dan burung. Itulah yang kemudian membangun semua narasi — peristiwa, dongeng, dan sebagainya. Dan itu adalah suatu proses yang sangat menyentuh, baik itu dalam hal terkait dengan gerakan pemetaan wilayah adat maupun bagi orang yang melakukan pemetaan. Sebab, apa yang dipetakan seperti orang yang melakukan pemetaan. Individu yang melakukan kartografi ini dilibatkan ke dalam proses. Dia akan menghasilkan peta yang secara inheren dibentuk oleh hubungannya dengan apa yang sedang dipetakan. Jadi, bagi mereka, mereka merangkul subjektivitas pemetaan. Sehingga, perspektif top-down (atas ke bawah) dalam pemetaan sangat tidak masuk akal.

Apakah menurut Anda masyarakat punya cara untuk menolak atau menentang perusahaan pemegang konsesi? Apakah itu sepenuhnya tergantung pada perusahaan atau pemerintah yang akan memberikan mereka pilihan?

Sebetulnya, sangat sulit untuk mempertimbangkan soal persetujuan dalam konteks tersebut. Militer ada di sana dan terlibat dalam sosialisasi. Orang-orang tidak punya banyak pilihan karena tekanan yang dihadapi sangat besar. Ada penindasan terhadap orang-orang yang terlibat pada urusan advokasi hak atas tanah. Dan situasi di sana diliputi dengan tindak kekerasan fisik maupun psikologis, penyitaan KTP (Kartu Tanda Penduduk), penahanan ekstra yudisial (tindakan aparat di luar hukum), hingga interogasi secara sporadis.

Menurut Anda, apa dampak jangka panjangnya?

Sepengetahuan saya, tanah tersebut dapat kembali ke pemilik tanah yang semula (masyarakat adat) begitu HGU (Hak Guna Usaha, izin konsesi lahan perkebunan selama 35 tahun) berakhir. Tetapi, itu pun selama masyarakat adat masih mempraktikkan kehidupan secara tradisional dalam hal pemberlakuan hukum adat dan kepemilikan tanah secara adat (kolektif). Sementara itu, tidak mungkin masyarakat masih dapat mempraktikkan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah adat jika tanah-tanah mereka telah dikonversi menjadi perkebunan monokultur berskala besar. Jadi, begitu HGU berakhir, peluang tanah-tanah itu untuk dikembalikan ke masyarakat, sangat kecil. Ada suatu paradoks yang melekat kuat di mana masyarakat adat dituntut untuk mempertahankan cara-cara hidup secara tradisional di tengah-tengah bentangan wilayah adat yang telah dibuat produktif secara ekonomi melalui penggunaan teknologi industri yang intensif. Jadi, tanah yang sudah dirampas sangat tidak mungkin untuk bisa kembali ke mereka.

Bentuk atau dimensi hutan adat itu unik. Yang sebetulnya berfungsi sebagai tapal batas wilayah adat suku tertentu, adalah penanda alam, seperti pohon-pohon tertentu maupun pohon sagu. Jadi, jika hutan hilang, maka itu berarti mereka kehilangan titik atau lokasi yang menjadi rujukan atau acuan mereka dalam menentukan batas-batas wilayah adat. Itu cukup rumit untuk kemudian (setelah adanya konsesi) mereka bisa mengidentifikasi kembali batas-batas kepemilikan tanah mereka. Ketika tanda-tanda alam itu hilang, bagaimana mereka akan membuat batas-batas lagi dan membagi-bagi bentangan wilayah adat yang telah dihancurkan. Itu adalah tantangan yang serius.

Sepuluh tahun ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi dengan perkampungan adat di mana kebun sagu telah hilang bersamaan dengan sebagian besar hutan adat mereka? Lantas, ke mana masyarakat adat akan pergi jika mereka tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup? Apa yang terjadi dengan budaya mereka?

Satu hal yang mungkin dapat terjadi, adalah masyarakat masih bisa tinggal di perkampungan, tetapi mereka menjadi sepenuhnya bergantung pada pemberian pemerintah dan perusahaan. Banyak desa adat di tempat saya bekerja, mereka mendapatkan paket kompensasi. Sebab, masyarakat sudah tidak bisa lagi berburu atau mencari makan. Mereka menyantap mi instan dan raskin (beras bersubsidi) sebagai program yang disediakan pihak pemerintah untuk masyarakat miskin maupun perwujudan program CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari pihak perusahaan. Sumber pangan maupun cara konsumsi masyarakat adat sedang diubah secara radikal. Itu berdampak pada kesehatan. Bayi-bayi yang menderita malnutrisi, meningkat terus menerus. Makanan-makanan tersebut tidak bergizi sama sekali. Jadi, saya mengantisipasi bahwa pasti akan ada dampak kesehatan bagi masyarakat yang tidak dapat lagi mengakses protein dari hutan dan kini hanya bisa makan makanan instan dengan nilai gizi yang amat sedikit. Tetapi, bisa jadi pula mereka akhirnya benar-benar bergantung secara material dan finansial pada pihak perusahaan terkait dengan makanan dan uang.

Di perkampungan tempat saya bekerja, sangat kritis terhadap desa-desa lain yang mereka anggap telah mencapai tingkat kemalasan. Jadi mereka ada yang hanya tinggal menunggu dana cair atau menanti uang perusahaan. Itu penyebab munculnya fragmentasi yang lain terkait dengan kritik internal. Sebagian orang yang tidak lagi berjuang kemudian hanya akan makan dari pemberian atau belas kasihan perusahaan dibandingkan makan dari hasil buruan sendiri. Itu terjadi secara nyata. Sebagian anak muda Marind kini lebih suka makan nasi dan mi instan. Mereka tidak tertarik lagi untuk berburu. Mereka lebih suka berada di kota, menjadi modern dan maju. Saya menduga perubahan ini akan berpengaruh pada generasi selanjutnya. Sejauh ini, itu hal-hal yang bisa saya bayangkan terjadi sekarang, baik itu terkait dengan ketergantungan total masyarakat adat maupun migrasi masyarakat adat ke kota-kota.

Kita berbicara tentang orang yang kini menjadi minoritas (dan ditindas) di tanah mereka sendiri. Statistik terbaru mengungkapkan bahwa jumlah warga masyarakat adat Marind hanyalah 38 hingga 40 persen dari total populasi penduduk di Merauke. Dilusi populasi (kemerosotan persentase populasi masyarakat adat Marind) adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Itu benar-benar terjadi. Maka, mungkin erosi budaya akan berjalan seiring dengan semakin berkurangnya jumlah masyarakat adat.

Perubahan nyata apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi masyarakat adat Marind maupun masyarakat adat lainnya di Papua?

Saya pikir, di tingkat akar rumput, kuncinya adalah penguatan kapasitas masyarakat adat. Hal itu akan memperluas akses masyarakat adat pada mekanisme di level nasional dan internasional terkait dengan pemulihan hak-hak mereka yang telah diabaikan. Dan juga meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang dijamin dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Tetapi, inisiatif tersebut perlu diiringi reformasi hukum yang akan mengharmonisasikan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. Saat ini ada kesenjangan di antara kedua sistem itu. Standar keberlanjutan seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) merupakan suatu langkah penting untuk mendorong pendekatan berbasis hak terhadap produksi minyak sawit. (RSPO sendiri adalah sebuah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi terkait sektor industri sawit yang menerapkan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.) Tetapi sekali lagi, standar-standar tersebut hanya akan efektif seandainya disertai dengan reformasi hukum. Jika tidak, bahkan perusahaan yang mencoba menerapkan FPIC (Free Prior and Informed Consent atau Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) secara komprehensif, justru akan terjebak di antara persyaratan RSPO dan hukum nasional. Tentu saja, reformasi hukum membutuhkan waktu dan itu tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi Marind saat ini. Namun dalam jangka panjang, hal itu akan memberikan perubahan bagi generasi masyarakat adat Marind ke depan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidup secara lebih efektif.

Ikuti halaman Facebook, Instagram dan Medium kami, untuk menerima berita terkait artikel, film dan foto cerita baru ketika dirilis.