- ‘Kesepakatan rahasia hancurkan surga Papua’ adalah kisah ketiga dari seri Indonesia Dijual, suatu rangkaian laporan investigasi yang memaparkan potret buram dari situasi deforestasi dan krisis agraria di Indonesia

- Laporan ini merupakan hasil dari proses investigasi selama 23 bulan serta wawancara dengan sejumlah fixer, perantara, pengacara, pejabat perusahaan terkait, dan mereka yang terdampak dari transaksi-transaksi lahan.

- Laporan ini juga merupakan sebuah kolaborasi antara Mongabay dan The Gecko Project — suatu inisiatif reportase yang didirikan oleh lembaga nirlaba bernama Earthsight — serta Tempo dan Malaysiakini.

Prolog: Johor Bahru, 2012

Pada Desember 2012, persisnya di sebuah konferensi pers yang dilangsungkan di sela-sela forum bisnis Islam di Malaysia, seorang lelaki bernama Chairul Anhar membuat pernyataan yang berani. Ia mengungkapkan bahwa perusahaannya telah memegang izin terhadap empat ribu kilometer persegi tanah untuk perkebunan sawit di Indonesia.

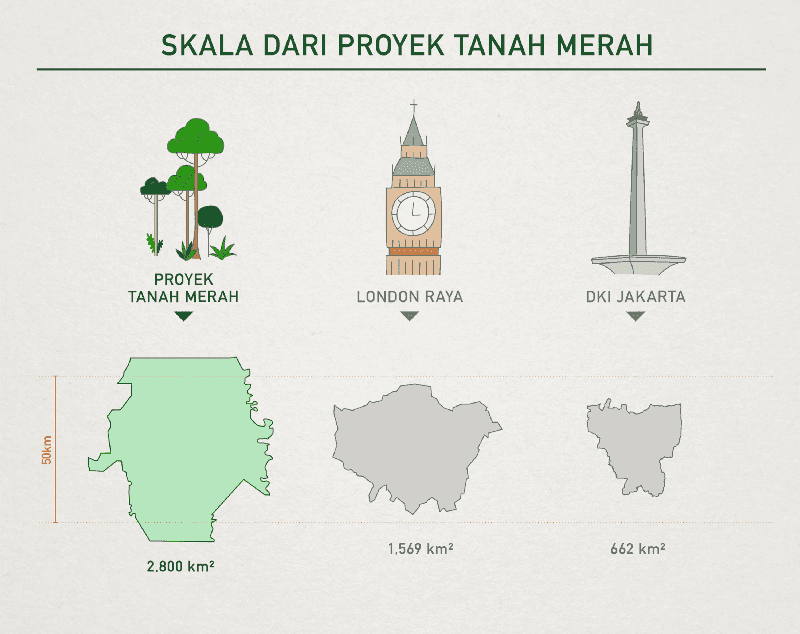

Jika klaim itu benar, maka Chairul menjadi pemilik tanah terluas di negeri ini. Luasannya mencapai enam kali Provinsi DKI Jakarta dan lokasinya terletak di pulau raksasa yang membuat silau mata para investor dunia, yaitu Pulau Papua. Di sanalah terdapat tambang emas terbesar di dunia, cadangan minyak dan gas yang melimpah, serta kawasan hutan yang terluas di kawasan Asia-Pasifik. Bagi perusahaan-perusahaan pembalakan kayu yang telah menebangi hutan di Asia Tenggara, Papua adalah sasaran terakhir yang tersisa. Tampaknya, keuntungan yang melimpah menanti bagi siapa pun yang dapat menaklukkannya.

Waktu itu, Chairul Anhar adalah pria berusia pertengahan 40-an. Ia berbadan sedikit gempal, berkumis tipis, dan dandanan yang necis. Chairul menampilkan diri selayaknya seorang investor yang sudah menggenggam Papua. Lantas, ia mengaku juga sebagai presiden, CEO, dan pemilik konglomerat bernama Menara Group. Ia berpergian dengan mengendarai mobil mewah Bentley dan jet pribadi. Sebagai pria berdarah Minang, ia berkelakar bahwa ia punya relasi dekat dengan berbagai elit politik di Indonesia dan Malaysia.

Proyek Tanah Merah menjadi dasar klaim Chairul Anhar. Proyek itu tak lain adalah suatu rencana untuk mengeruk uang miliaran dolar AS dari pembabatan hutan yang selama ini tak tersentuh. Hutan tersebut merupakan rumah bagi Suku Auyu sebagai masyarakat adat setempat sekaligus harta karun berupa keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Penebangan hutan dimaksudkan untuk menjadikannya perkebunan sawit. Jika kawasan itu benar-benar akan dikembangkan seluruhnya, maka di sanalah kita akan menemukan satu-satunya perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Namun, bisnis dan hubungan Chairul dengan proyek tersebut tidak semulus yang ia menyampaikan. Alurnya bagai benang kusut yang kami coba urai.

Izin kawasan di Provinsi Papua telah diperoleh melalui perusahaan cangkang (shell company), yaitu badan usaha yang tidak memiliki operasi bisnis, aset yang signifikan, maupun rekam jejak. Para pemegang saham kebanyakan hanyalah kedok. Mereka bagai boneka yang dikendalikan dengan tali. Dan perusahaan-perusahaan itu pun layaknya tameng yang menyembunyikan aktor sebenarnya yang mendapat manfaat dari proyek itu. Entah, apakah itu betul-betul Chairul Anhar sendiri atau justru orang lain.

Pada akhir 2012, sebagian besar saham di sejumlah perusahaan cangkang tersebut telah dijual ke perusahaan-perusahaan lain yang beralamat di Timur Tengah dan Singapura. Transaksi penjualan itu telah menyalurkan sedikitnya uang senilai AS$ 80 juta ke jaringan para pemegang saham yang terhubung dengan Chairul dan menyeret berbagai aktor baru ke dalam proyek, di antaranya mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), sebuah keluarga dari Yaman yang kaya raya, perusahaan pembalakan kayu asal Sarawak (Malaysia), dan konglomerat yang terjerat skandal korupsi besar di Malaysia.

Pada saat berlangsungnya konferensi pers itu, Chairul sebetulnya hanya memiliki klaim kecil atas tanah terkait Proyek Tanah Merah. Tetapi, ialah yang menyertakan berbagai kepentingan dan menggandeng banyak pihak untuk bersama-sama mendulang harta sekaligus menyalakan sumbu yang dapat berujung pada bencana lingkungan yang kemudian berangsur-angsur terungkap.

Ancaman terhadap pemusnahan hutan melalui Proyek Tanah Merah amatlah nyata. Sejak tahun 2000, hanya Brasil yang mampu mengalahkan Indonesia dalam hal luasan hutan hujan yang telah sirnah. Salah satu penyebab utama dari deforestasi tersebut adalah pertumbuhan perkebunan berskala industri yang kian brutal membabat hutan sejak awal tahun 2000-an. Keberadaan perkebunan itulah yang membuat Indonesia menyandang gelar sebagai produsen utama di dunia untuk minyak sawit, yakni minyak nabati edibel yang banyak digunakan dalam berbagai jenis produk sehari-hari. Situasi itu pun ikut memicu krisis lingkungan karena cadangan karbon dari pohon-pohon yang hilang akibat deforestasi akhirnya terlepas ke atmosfer.

Besarnya volume emisi gas rumah kaca yang bersumber dari hutan di Indonesia merupakan persoalan yang menjadi perhatian global. Norwegia telah menjanjikan AS$ 1 miliar sebagai upaya untuk menghentikan laju emisi tersebut. Sejak 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencoba untuk memperbaiki tata kelola industri perkebunan sawit, termasuk belakangan ini dengan mengeluarkan kebijakan larangan sementara terhadap izin baru untuk perkebunan sawit (moratorium sawit) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Meski hanya baru sebagian kecil dari Proyek Tanah Merah yang telah dikembangkan, namun izin konsesi dikeluarkan sebelum pelarangan mulai berlaku. Penghancuran hutan pun terus berlanjut.

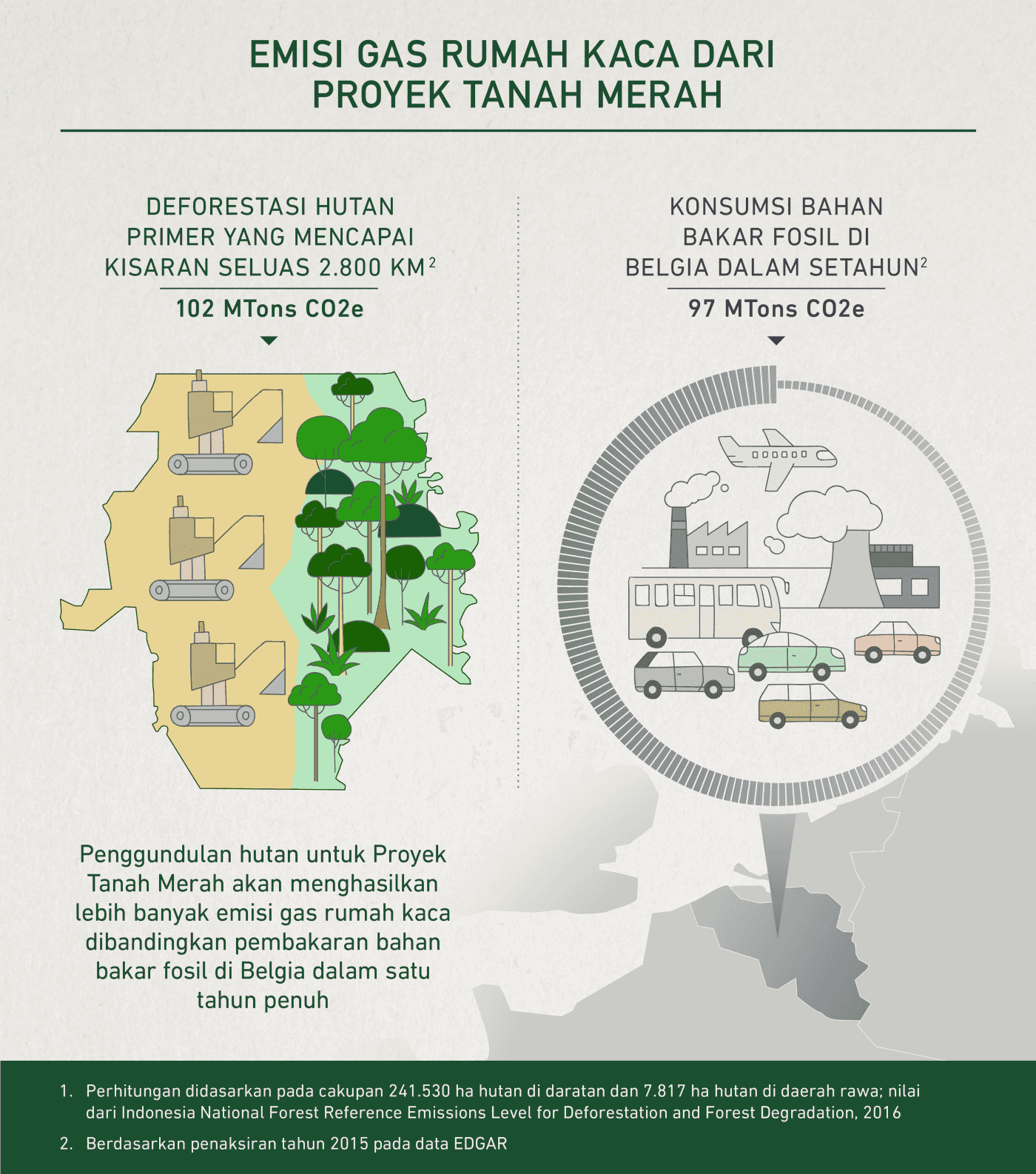

Saat ini, kawasan yang mencakup wilayah seluas kurang lebih 65 kilometer persegi atau sekitar satu setengah kali Kota Jogjakarta tersebut sudah dibabat untuk Proyek Tanah Merah. Itu hanya sebagian kecil dari total wilayah proyek. Jika buldoser terus bergerak dan menjangkau sisa lahan lain sesuai rencana, maka jumlah emisi karbon yang dikeluarkan akan lebih besar ketimbang pembakaran bahan bakar fosil yang diproduksi setiap tahunnya oleh sebuah negara kecil, namun maju, seperti Belgia. Dan jika pembangunan kilang gergaji dalam skala besar di sana kelak rampung, akan ada lebih banyak lagi pohon yang segera tumbang di tahun-tahun mendatang. Bukan tidak mungkin, keberadaan hutan di bagian selatan Provinsi Papua hanya akan tinggal cerita.

Dalam satu dekade sejak ide tertang proyek tersebut digulirkan, proses perolehan dan pemindahtanganan izin-izin itu telah diselimuti berbagai kerahasiaan. Perusahaan-perusahaan yang terlibat mengerahkan berbagai trik dan tipu daya untuk menghindari segala kecurigaan. Aspek-aspek penting dari proses perizinan yang mendukung keseluruhan proyek tersebut disembunyikan dari pengawasan publik. Pemilik sebenarnya dari perusahan-perusahaan yang sedang membabat hutan pun masih tersembunyi.

Investigasi lintas batas ini melibatkan sejumlah media dari empat negara berbeda — The Gecko Project, Mongabay, Tempo, dan Malaysiakini — dalam upaya menyibak “selimut” korporasi. Kami berupaya untuk mencari tahu siapa dan bagaimana sesungguhnya izin untuk proyek sebesar itu bisa diperoleh. Investigasi kami mengungkap metode seperti apa yang digunakan oleh para investor untuk mengendalikan nasib hutan di Indonesia dan menyamarkan jejak mereka. Ada permainan uang, kekuasaan, dan manipulasi keputusan-keputusan politik.

Bagian 1: ‘Saya tidak sembarangan mengeluarkan izin’

Ketika Yusak Yaluwo terpilih sebagai Bupati Boven Digoel tahun 2005 lalu, usianya baru 35 tahun. Ialah yang memegang kendali atas wilayah dengan cakupan berupa hamparan hutan yang amat luas. Kabupaten Boven Digoel terletak di sudut timur Indonesia di Provinsi Papua. Dr. Bruce Beehler, seorang ahli biologi di Smithsonian Institution, yang pernah menghabiskan empat dekade hidupnya untuk mempelajari pohon dan burung di Papua, memberikan gambaran tentang kondisi alam dan tutupan hutan di sana. “Ketika Anda melihat pulau itu dari atas, bahkan sampai hari ini pun, sebagian besar yang Anda lihat adalah hamparan luas hutan hujan.”

Di seluruh kawasan Asia Tenggara, lansekap seperti yang diungkapkan Bruce itu telah mengalami kehancuran secara terus menerus selama separuh abad terakhir ini. Aktivitas manusia yang mendorong deforestasi hutan terjadi secara bertahap. Pertama-tama adalah penebangan kayu yang memecah kawasan hutan dan merusak ketangguhan hutan. Hal itulah yang menciptakan akses atau jalan yang menjadi celah untuk beragam tindakan yang semakin menghancurkan hutan. Hutan yang telah rusak pun menjadi kian rentan terhadap kebakaran hingga akhirnya memunculkan perkebunan-perkebunan.

Hutan primer menyimpan cadangan karbon yang sangat besar sekaligus menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Tetapi kini, hutan primer telah semakin langka akibat penebangan dan pengrusakan hutan. Sehingga, konsekuensinya bukan hanya pada pelepasan karbon ke atmosfer, melainkan juga ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa liar menuju kepunahan. Papua merupakan provinsi yang memiliki luasan hutan paling besar di Indonesia. Dan Boven Digoel adalah salah satu kabupaten terluas di Papua. Luas kabupaten itu mencapai 27 ribu kilometer persegi dan sebagian besarnya adalah hutan yang masih utuh dan asli.

Ada beragam satwa endemik yang hanya hidup di Papua. Sebagian hewan yang berevolusi di sana sangatlah ikonik, salah satunya burung cenderawasih. Bruce berpendapat bahwa ada banyak spesies lain yang belum diidentifikasi secara ilmiah atau belum pernah dilihat oleh orang-orang luar. “Saya dapat meyakinkan Anda bahwa hutan di (sepanjang aliran sungai) Digul sangat kaya dan kemungkinan memiliki jutaan spesies invertebrata, mikro-organisme, dan tumbuhan lain,” katanya. “Mereka mungkin menyimpan bermacam hal yang belum diketahui dan kelak bisa sangat berguna bagi umat manusia di masa depan jika kita dapat mengenali dan memahami mereka.”

Masyarakat adat di Pulau Papua terdiri dari ratusan suku yang memiliki ragam bahasa masing-masing. Mereka mempunyai hubungan yang erat dengan hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka selama ribuan tahun. Identitas dan kebudayaan mereka terhubung pada wilayah adat yang terikat dengan alam. Ketika Yusak mulai berkuasa pada 2005, terdapat banyak komunitas adat yang menggantungkan sumber penghidupan mereka dari aktivitas berburu, mengumpulkan buah, dan mengolah sagu sebagai makanan pokok. Apa yang mereka lakukan itu memiliki dampak yang sangat kecil terhadap perubahan kondisi hutan.

Mungkin, kekuatan yang paling berpengaruh dan saat ini dimiliki oleh seorang bupati, adalah kewenangan untuk mengeluarkan izin-izin untuk perkebunan besar. Perkebunan semacam itu dapat menarik investasi bagi kabupaten dengan kondisi ekonomi yang rendah dan pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas. Tapi, jika tidak dikelola dengan hati-hati, kehadiran berbagai perusahaan tersebut dapat menyebabkan munculnya kepentingan-kepentingan yang saling tumpang tindih antara urusan masyarakat adat atau lingkungan dan ideologi pembangunan yang cenderung eksploitatif dan destruktif.

Pada 2005, tanda-tanda bahaya sudah muncul. Boven Digoel adalah lokasi di mana terdapat perkebunan berskala besar pertama di bagian selatan Papua. Itu telah dimulai sebelum Yusak menjadi bupati. Perkebunan itu dikembangkan oleh konglomerat asal Korea Selatan. Hal itulah yang kemudian memicu konflik berkepanjangan dengan masyarakat adat setempat. Mereka memprotes tanah adat yang dirampas tanpa kompensasi yang memadai dan juga penghancuran terhadap sumber pangan dan tanaman obat mereka.

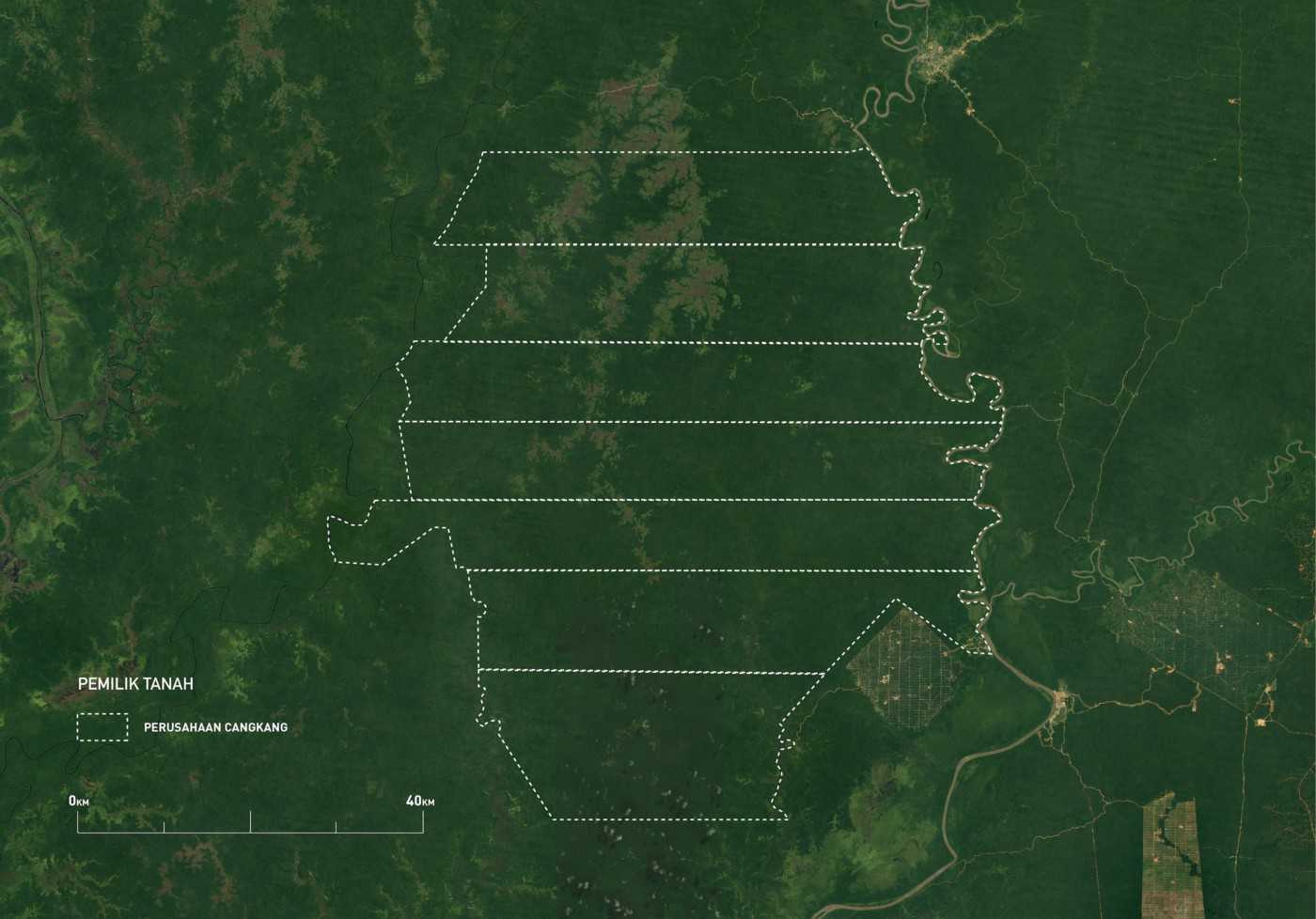

Tetapi, Yusak tidak memperhatikan tanda-tanda peringatan. Dokumen-dokumen pemerintah menunjukkan bahwa pada Desember 2007, ia telah mempraktikkan kekuasaannya terkait pengeluaran izin-izin konsesi secara bebas. Saat itu, Yusak mengeluarkan izin-izin yang mencakup tujuh blok hutan yang berdekatan. Salah satu yang paling luas terbentang sepanjang lebih dari 60 kilometer dari sisi timur ke barat. Terlihat pada peta, kawasan-kawasan konsesi bertumpuk bersama untuk membentuk satu blok tunggal yang berukuran hingga 2.800 kilometer persegi, sekitar 10 persen dari luasan kabupaten atau hampir setara dengan luas separuh Pulau Bali. Keberadaannya dapat menciptakan sebuah lubang raksasa di antara hutan yang tersisa.

Ada tujuh izin yang dikeluarkan untuk tujuh perusahaan yang berbeda. Yusak memberi tahu kami bahwa izin-izin itu terkait dengan konglomerat Malaysia yang disebut dengan Genting Group. Tetapi, dua pejabat eksekutif Genting Group bersikeras kalau Genting Group tidak pernah membentuk atau memiliki tujuh perusahaan itu. Siapa yang sesungguhnya mendirikan perusahaan-perusahaan tersebut, masih diliputi banyak pertanyaan.

Dari catatan perusahaan yang kami peroleh dari Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Kementerian Hukum dan HAM, terungkap bahwa ketujuh perusahaan itu didirikan hanya dalam waktu delapan hari pada bulan Februari 2007.

Berdasarkan penyelidikan kami, perusahaan-perusahaan itu berlokasi di alamat palsu, bahkan terdapat alamat yang sesungguhnya tidak pernah ada. Ada pula alamat yang kami telusuri dan ternyata merupakan bangunan toko-toko kecil di mana tak seorang pun tahu menahu tentang perusahaan yang beralamat di situ.

Masing-masing dari ketujuh perusahaan itu mempunyai dua pemegang saham yang berbeda. Kami melacak salah seorang dari mereka sampai ke rumahnya. Di sanalah kami menemukan perempuan berusia 58 tahun yang tinggal di kamar kos yang terletak di gang sempit di Jakarta Selatan. Ia memberi tahu dengan tegas bahwa ia tidak pernah terlibat dalam perusahaan itu atau pun punya peran penting di perusahaan lain. Ketika perusahaan itu didirikan — menggunakan namanya sebagai pendiri — ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah bank. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP-nya membuktikan kalau dia adalah benar orang yang sama dan terdaftar dalam catatan perusahaan.

“Saya hanya petugas cleaning service,” kata perempuan paruh baya itu. “Saya tak mungkin membuat perusahaan.”

Penelusuran kami pada alamat pemegang saham lainnya membawa kami ke perkampungan kumuh di Jakarta Barat. Namun, sosok yang kami cari itu tidak sedang berada di rumah. Kami menjumpai ayahnya yang bekerja sebagai pedagang buah di pinggir jalan. Pria tersebut mengatakan kalau ia tidak tahu putrinya punya sangkut paut dengan perusahaan semacam itu. Anak perempuannya hanya bekerja sebagai petugas kebersihan di bank saat perusahaan didirikan.

Bukti tersebut menunjukkan bahwa siapa pun yang telah mendirikan perusahaan-perusahaan itu, bukanlah orang-orang yang disebutkan di dalam catatan perusahaan. Perkebunan di Kabupaten Boven Digoel bisa saja menjadi yang terbesar di Indonesia. Namun, asal usulnya masih diselimuti teka-teki.

Selama bertahun-tahun, keberadaan perusahaan-perusahaan cangkang itu tampaknya dibiarkan tertidur bersamaan dengan meredupnya prospek hadirnya perkebunan raksasa. Hingga suatu hari, Chairul Anhar muncul. Yusak Yaluwo memberi tahu kami bahwa dia dan Chairul pertama kali bertemu pada tahun 2009 lalu di sebuah restoran di Jayapura. Yusak mengatakan, Chairul tiba di ibukota Provinsi Papua dengan pesawat pribadi bersama seorang pria bernama Dessy Mulvidas yang kelak memainkan peran sentral dalam skema itu. Chairul memberitahu Yusak bahwa Menara Group telah membeli tujuh perusahaan. Tetapi, masa berlaku izin-izinnya akan segera habis. Chairul membutuhkan bantuan Yusak untuk memperbaharuinya.

Yusak mengutarakan pada kami bahwa dia menerima berbagai tawaran dari banyak investor yang mencari tanah di wilayah yang dipimpinnya. Hampir semuanya ia tolak. “Saya tidak sembarangan mengeluarkan izin,” katanya dalam wawancara baru-baru ini di sebuah mal di Jakarta. Sementara itu, Chairul datang membawa tawaran yang menggiurkan dengan peluang untuk menghidupkan kembali investasi raksasa yang pernah ada di Boven Digoel. Yaitu, agar Sang Bupati bisa menghidupkan lagi izin-izin yang telah terbengkalai. Tapi, pengusaha yang mendekati Yusak itu tak dikenal asal usulnya. Siapakah Chairul Anhar?

Kemunculan Chairul di media hingga pertemuannya dengan Yusak, menegaskan sosoknya yang bukan pemain baru dalam menyajikan ide untuk investasi berskala besar. Pada Januari 2007, sebuah berita di surat kabar mendeskripsikannya sebagai presiden dari perusahaan yang bernama PT Indomal Usahasama. Perusahaan itu pernah memiliki rencana untuk membangun “Palm Oil Centre” (Pusat Minyak Sawit) senilai AS$ 1 miliar di Pulau Mangole, Kabupaten Sula, Maluku Utara. Empat bulan kemudian, sebuah publikasi lain menyebutnya sebagai presiden dari PT Destini Marine, perusahaan yang diklaim Chairul pernah memesan pembuatan kapal tanker dan kapal kargo senilai AS$ 200 juta untuk klien di Eropa.

Benang merah pada kedua investasi itu, selain sekadar klaim yang berani, adalah laporan dari para bekingan asal Malaysia yang tidak disebutkan namanya dan fakta bahwa mereka menghilang tanpa jejak. Kini, dua tahun kemudian, Chairul Anhar menampilkan sosoknya sebagai pemilik dari Menara Group — sebuah nama yang seolah menegaskan gagasan terhadap konglomerasi yang menjulang tinggi ke langit. Tapi, tampaknya amat sulit untuk membuktikan bahwa Menara Group benar-benar adalah badan usaha yang besar. Meski berkantor di salah satu gedung pencakar langit di Jakarta, namun tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan pengalamannya dalam membangun perkebunan. Menara Group juga tidak memiliki situs resmi. Tidak ada jejak online (daring) yang bisa ditelusuri.

Di banyak kabupaten yang kekurangan anggaran, seperti halnya Boven Digoel, Pemerintah Daerah seringkali melihat para investor besar selayaknya sapi perah yang akan memberikan kucuran modal. Mereka diharapkan untuk melakukan hal-hal di luar bisnis mereka. Di bawah payung “tanggung jawab sosial perusahaan” atau CSR (Corporate Social Responsibility), Pemerintah Daerah seringkali meminta perusahaan perkebunan maupun pertambangan untuk membangun jalan dan memberikan dukungan untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Terkait dengan pertukaran terhadap keuntungan yang didapat dari sawit, perusahaan secara hukum diwajibkan untuk menanam dan menyerahkan sebidang tanah — yaitu, sebesar seperlima dari wilayah konsesi perusahaan — kepada penduduk lokal. Yusak memberi tahu kami bahwa ia melihat Menara Group sebagai investor yang dapat memenuhi kewajiban itu. Begitu pula dengan Chairul Anhar yang berjanji pada Yusak kalau ia akan melakukannya.

Selama beberapa bulan setelah Chairul mengambil alih Proyek Tanah Merah, sesuatu terjadi dan itu mengganjal jalannya proyek. Pada suatu malam di bulan April 2010, Yusak ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK telah mencium adanya gelagat yang tidak beres dari serangkaian pembayaran yang mencurigakan terkait transaksi pada anggaran daerah di Kabupaten Boven Digoel. Penangkapan Yusak terjadi sesaat ketika ia baru mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Padahal, setahun sebelumnya, Yusak sukses memimpin kampanye di Provinsi Papua untuk pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon presiden pada Pemilu tahun 2009. Lantas, kader Partai Demokrat itu dijebloskan ke penjara di Jakarta untuk menunggu persidangan.

Ketika pelanggaran Yusak dibeberkan di muka pengadilan, kecerobohannya sangatlah blak-blakan. Menjelang tiga bulan setelah masa jabatan pertamanya, ia mengatur agar Pemerintah Kabupaten mengambil pinjaman bank sebesar Rp 6 miliar untuk membeli tanker minyak senilai Rp 3,5 miliar. Ada juga aliran dana yang ditransfer ke dirinya sendiri. Selama dua tahun berikutnya, ia berulang kali menginstruksikan anak buahnya untuk menarik uang dari anggaran daerah untuk ia gunakan. Menurut KPK, secara keseluruhan Yusak telah menyedot uang sekitar Rp 64 miliar.

Tindakan korupsi semacam itu bukanlah hal yang mengejutkan. Sejak era Reformasi, para kepala daerah (bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota dan gubernur di tingkat provinsi) memegang kendali atas anggaran dan pemerintahan di daerah. Kepala daerah juga punya banyak wewenang terhadap urusan daerah. Godaan korupsi kerap kali menjadi hal yang sulit untuk ditangkis. Penggelapan uang dari anggaran daerah, keterlibatan dalam penipuan pengadaan barang atau jasa, dan suap merupakan kasus-kasus yang umum dan rutin ditemukan KPK. Para investor terlibat dengan mendanai kampanye Pilkada yang korup dengan imbalan berupa izin-izin jika kelak calon kepala daerah yang didukungnya menang dan berkuasa di daerah tersebut. Politik uang menjadi hal yang lumrah dilakukan untuk pembelian maupun penggelembungan suara dalam pertarungan politik pemilihan di daerah.

KPK telah menangkap banyak politisi yang menerima suap sebagai imbalan atas konsesi tambang dan perkebunan. Menurut hasil investigasi dan penelitian, termasuk yang dilakukan KPK, kasus-kasus korupsi seperti itu kemungkinan jumlahnya jauh lebih besar dan luas dari apa yang bisa diduga maupun dituntut. Yusak sendiri mengatakan pembayaran terhadap izin di semua tingkat pemerintahan sudah menjadi hal yang dianggap biasa. “Itu budaya Indonesia,” katanya kepada kami, meskipun ia bersikeras kalau ia tidak memperkaya diri. Saat penangkapan Yusak terjadi tahun 2010 silam, sebuah LSM bernama Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 500 permohonan yang diajukan ke KPK untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi di kalangan kepala daerah.

Saat itu, Proyek Tanah Merah masih berada di tahap awal dari proses perizinan yang panjang. Chairul membutuhkan sejumlah izin untuk ketujuh perusahaan yang masing-masing berasal dari Bupati Boven Digoel, Gubernur Provinsi Papua, dan Menteri Kehutanan. Setiap tahap dalam proses perizinan hanya dapat diperoleh setelah yang sebelumnya disetujui. Penangkapan Yusak Yaluwo pun mengancam kemandekan proses perizinan. Dan ancaman itu kian menghambat kemajuan proyek ketika masa jabatannya sebagai kepala daerah hanya tersisa empat bulan lagi. Sementara itu, kemungkinan hadirnya pejabat baru yang menggantikan kursi kepemimpinannya di Boven Digoel akan mempersulit skema proyek.

Selama berada dalam tahanan, Yusak terus melanjutkan tugas politiknya seolah tak terjadi apa-apa. Biarpun KPK tidak pernah kalah dalam kasus yang menyeret seseorang dalam tuduhan tindak korupsi, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah masih memperbolehkannya mencalonkan diri untuk mempertahankan kursi sebagai bupati. Tentu saja, Yusak tidak dapat berkampanye secara langsung karena ia tengah ditahan di Jakarta. Tim kampanye dan istrinya, Ester Lambey, bergerilya untuk memenangkan Yusak dalam Pilkada. Pada 31 Agustus 2010, Sang Petahana memperoleh suara terbanyak dan kemudian dinyatakan sebagai pemenang.

Setelah dua bulan pengumuman hasil Pilkada di Boven Digoel, seorang jurnalis mewawancarainya di balik jeruji. Yusak mengatakan bahwa dengan terpilihnya ia sebagai bupati untuk yang kedua kalinya, merupakan bukti dari prestasinya selama menjabat pada periode sebelumnya. “Masyarakat tetap pilih saya karena saya bisa penuhi kebutuhan mereka, jawab keinginan mereka,” katanya. Seminggu setelah wawancara diterbitkan, Yusak dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi. Ia dijatuhi hukuman empat setengah tahun penjara.

Penangkapan Yusak seharusnya menghentikan proses perizinan atau setidaknya membekukan perannya dalam Proyek Tanah Merah. Ia diskors selama tiga minggu sebelum Pilkada. Selama berbulan-bulan, pemerintah daerah tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Biar bagaimana pun Yusak telah memenangkan jabatan sebagai bupati, meski ia dipenjara. DPRD Boven Digoel menginginkannya kembali duduk di kursi bupati, sementara itu terdapat pula pihak lain yang menolaknya untuk menjabat, termasuk KPK. Bagaimana mungkin suatu daerah bisa dipimpin oleh bupati dari penjara? Maka, pada Maret 2011, Yusak Yaluwo dilantik di Jakarta. Namun, ia langsung di-non-aktif-kan di hari yang sama. Wakilnya, Yesaya Merasi, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Boven Digoel untuk menggantikan posisinya.

Tetapi, selama dalam kurungan di penjara yang berjarak sekitar 3.600 kilometer dari ibukota Kabupaten Boven Digoel, Yusak masih berperan aktif dalam mendorong realisasi Proyek Tanah Merah. Hal itu dibuktikan dari jejak dokumen-dokumen pemerintah yang kami telusuri. Selama berada di sel tahanan di Jakarta, Yusak telah menandatangani keputusan yang menegaskan bahwa ketujuh perusahaan yang diakuisisi oleh Chairul tersebut telah menyelesaikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dengan penilaian yang memuaskan. Meski Yusak menyangkal kalau ia sudah menerbitkan izin-izin khusus, namun ia mengaku kepada kami bahwa dirinya memang telah menandatangani sejumlah dokumen dari balik jeruji.

“Waktu itu status saya masih menjabat,” katanya. “Jadi ketika ada surat memperpanjang, saya tanda tangan.”

Bagian 2: Sang dalang

Sementara Yusak mengeluarkan izin-izin dari penjara, Chairul mencari bekingan konglomerat di tempat-tempat di mana orang-orang kaya berkumpul. Seorang pengusaha Malaysia memberi tahu kami bahwa ia didekati oleh Chairul dengan tawaran untuk ambil bagian dalam kesepakatan ambisius di Papua. Dia menceritakan bagaimana Chairul muncul pada pertemuan mereka di sebuah hotel bintang lima di Kuala Lumpur. Chairul menjelaskan tentang Proyek Tanah Merah sambil membuka peta. Pengusaha yang telah diberikan kesempatan untuk terlibat itu menggambarkan sosok Chairul sebagai pendongeng. “Orang-orang macam Chairul itu kami sebut Ali Baba,” katanya mengacu pada ungkapan orang Malaysia ketika terdapat perusahaan yang mendapat akses terhadap suatu kontrak dan seseorang melakukan sisa pekerjaan selanjutnya. “Mereka tidak mau tangan mereka kotor.”

Dalam rangkaian wawancara langsung melalui konferensi video yang dilakukan pada November 2018 lalu, Chairul yang kini berusia 52 tahun mengatakan bahwa ia telah mencoba untuk mendapatkan pembiayaan pengembangan Proyek Tanah Merah. Ia memperkirakan biaya untuk mengubah hutan menjadi perkebunan di Papua mencapai AS$ 1,4 miliar. Namun, tidak ada yang mendukungnya. Ia pun beralih ke investor lain yang lebih kaya untuk bisa mengakses modal yang dibutuhkan.

Mengacu pada waktu dilakukannya kesepakatan-kesepakatan, ternyata Chairul telah menjajaki penjualan perusahaan-perusahaan perkebunan itu segera setelah mereka baru saja memperoleh izin-izin. “Saya pikir niat mereka bukan untuk mendirikan bisnis sawit,” kata seorang narasumber yang tahu secara langsung tentang transaksi berikutnya dengan Menara Group. “Itu untuk mendirikan perusahaan, mendapatkan izin-izin terkait, dan menjualnya kepada investor. Pada dasarnya, mereka menjual izin di atas kertas.”

Sampai akhir tahun 2012, sebagian besar saham di enam perusahaan (dari tujuh perusahaan di Proyek Tanah Merah), telah laku dijual. Dokumen-dokumen yang diserahkan pada Bursa Malaysia menunjukkan bahwa 90 persen saham dari dua perusahaan terjual dengan total nilai sebesar AS$ 80 juta. Pada saat transaksi itu terjadi, Proyek Tanah Merah belum membuka lahan atau melakukan kegiatan apa pun di lapangan. Nilai itu hanya mengacu pada izin-izin konsesi-nya saja. Sedangkan jumlah nilai terhadap transaksi empat perusahaan lainnya tidak pernah dipublikasikan. Tetapi, jika mereka dijual dengan harga yang sama, maka izin-izin terhadap ketujuh perusahaan tersebut dapat ditaksir dengan nilai lebih dari AS$ 311 juta.

Tidak ada biaya resmi di Indonesia untuk memperoleh izin-izin semacam itu. Para kepala daerah, seperti halnya Yusak Yaluwo, mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin konsesi. Kepala daerah dapat mengeluarkan izin kepada siapa pun yang mereka anggap cocok atau mampu mengembangkan suatu kawasan. Kenyataannya, izin memang tidak dapat diperdagangkan secara legal. Tetapi, secara hukum, seseorang dapat membeli atau menjual perusahaan pemegang izin. Maraknya praktik jual-beli terhadap perusahaan-perusahaan cangkang maupun izin-izin perkebunan yang telah mereka peroleh telah terjadi di Indonesia selama 15 tahun terakhir.

Tampaknya, ada alasan yang wajar untuk menjawab pertanyaan mengapa praktik itu masih dilakukan. Para konglomerat yang mendominasi industri sawit mengendalikan kepemilikan mereka (holding) melalui jaringan anak perusahaan yang masing-masing mengoperasikan satu bidang perkebunan. Jika mereka memutuskan untuk menjual salah satu dari perkebunan tersebut, mereka dapat melakukannya dengan cara memperdagangkan anak perusahaan mereka.

Tetapi, sistem itu membuka ruang untuk praktik-praktik yang kurang pantas secara hukum. Hal itu memberikan kesempatan bagi bupati-bupati korup untuk mengumpulkan aset-aset bernilai besar hanya dengan goresan pena. Pada investigasi sebelumnya yang dilakukan oleh The Gecko Project dan Mongabay, terungkap bagaimana dua bupati di Kalimantan (Darwan Ali di Seruyan dan Hambit Bintih di Gunung Mas) menyalahgunakan wewenang mereka terkait izin-izin lahan dengan menggunakan sejumlah perusahaan cangkang yang dimiliki oleh anggota keluarga dan kroni-kroninya. Merekalah yang kemudian menjual perusahaan-perusahaan (pemegang izin) ke konglomerat sawit. Berbagai perusahaan besar bersedia membayar uang jutaan dolar kepada anggota keluarga maupun kroni-kroni bupati tersebut.

Ada pilihan yang tersedia bagi mereka yang ingin menyamarkan transaksi, memindahtangankan aset, serta mengirimkan uang secara diam-diam. Yaitu, dengan memanfaatkan apa yang disebut dengan “secrecy jurisdiction” (negara atau wilayah hukum lainnya yang menjadi suaka pajak) di tempat lain, seperti Panama atau Kepulauan Virgin Inggris. Di sanalah mereka merasa aman karena informasi tentang perusahaan yang terdaftar di wilayah hukum tersebut sangat sulit untuk bisa diakses oleh publik. Cara lain yang juga sering dipakai adalah dengan meminjam nama untuk direktur dan para pemegang saham (nominee) yang sesungguhnya tidak punya kendali atas perusahaan. Orang yang berdiri di garda depan itu (front man) secara efektif dapat menyewa nama-nama mereka untuk menyembunyikan sosok yang sebetulnya mendulang untung dari seluruh transaksi.

Pada laporan Bank Dunia tahun 2011 dengan judul “The Puppet Masters” (Para Dalang), diungkapkan secara rinci bagaimana struktur perusahaan semacam itu telah digunakan dalam sekitar 150 kasus korupsi untuk mengelabui publik pada siapa yang sesungguhnya menjadi beneficial owner (penerima manfaat). Nilai keseluruhan untuk rangkaian kasus tersebut mencapai AS$ 50 miliar di seluruh dunia. Ada alasan yang lumrah untuk melakukan peminjaman nama untuk perusahaan. Di banyak yurisdiksi, hal itu sah untuk dilakukan. Tetapi, hukum praktik saham pinjam nama tersebut telah dilarang di Indonesia sejak diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kami memeriksa kepemilikan dari tujuh perusahaan yang memegang izin Proyek Tanah Merah setelah Menara Group mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Catatan perusahaan menunjukkan bahwa pada Januari 2010, saham di ketujuh perusahaan telah dipindahkan kepada 14 orang yang berbeda, yaitu dua individu untuk setiap perusahaan. Masing-masing menjabat sebagai direktur atau komisaris.

Kami mendatangi alamat yang tercantum untuk 11 pemegang saham yang disebut. Salah satu alamat itu membawa kami ke sebuah rumah kos murah di mana tak ada seorang pun yang pernah mendengar nama pemegang saham yang tertera. Di alamat lain, terdapat istri seorang pemegang saham yang membantah keterlibatannya.

Alamat pemegang saham ketiga, Sarbani, ternyata adalah rumah mantan ibu mertuanya. Dia bilang Sarbani sudah lama pindah rumah. Di atas kertas, Sarbani memegang lima persen dana ekuitas di sebuah perusahaan senilai lebih dari AS$ 40 juta. Tapi, mantan ibu mertuanya itu mengatakan kalau Sarbani adalah orang miskin dengan pekerjaan bergaji rendah sebagai penagih utang di Sumatera. Perempuan itu menganggap konyol ketika diberi tahu kalau menantunya itu telah jadi pemilik perusahaan perkebunan besar.

Seorang narasumber kami di Menara Group — yang tak ingin disebutkan namanya — mengonfirmasikan bahwa memang ada banyak pemegang saham yang sebetulnya bukan pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan. Nama-nama mereka sengaja digunakan. Ia menyebutkan ada satu nama yang tak lain adalah supirnya Chairul. Kami pula menemukan bahwa nama istri supirnya pun dipakai sebagai salah seorang pemegang saham.

Namun, sebagian pemegang saham adalah orang-orang yang namanya telah dikenal publik. Nama Chairul sendiri muncul di salah satu perusahaan. Pemegang saham lainnya adalah Mohamad Hekal seorang anggota DPR yang terpilih tahun 2014 silam. (Hekal tidak menanggapi permohonan kami untuk memberikan komentar.) Ada pula Dessy Mulvidas. Ia pernah muncul bersama Chairul ketika pertama kali bertemu Yusak tahun 2009. Yusak menggambarkan figur Dessy selayaknya komandan Chairul untuk proyek di Papua. Dessy kemudian muncul di seluruh skema di tahun-tahun berikutnya, baik itu di kantor-kantor di Jakarta ketika perusahaan-perusahaan dijual, maupun di desa-desa di Boven Digoel dalam rangka memuluskan jalan bagi Proyek Tanah Merah. Narasumber lain kami di dalam Menara Group mengungkapkan sosok Dessy yang tak lain adalah “perintis” di balik skema yang ada. “Nah, itu dia kuncinya,” kata narasumber kami itu. “Dia yang ngurus dari awal sampai selesai.” Sementara itu, menurut narasumber kami yang lain dan memiliki hubungan langsung dengan Menara Group, memaparkan bahwa Dessy adalah pihak yang telah mengumpulkan para pemegang saham lainnya.

Maka, gambaran yang muncul bisa diibaratkan bagai jaring laba-laba yang menghubungkan sekelompok individu. Sebagian di antara mereka mungkin telah memiliki ekuitas di perusahaan, sementara lainnya, jelas-jelas tidak. Seperti halnya sandiwara panggung, tampaknya Chairul tidak menutup-nutupi bahwa dialah yang mengendalikan semuanya. Tapi, pertanyaan yang jauh lebih penting, adalah untuk siapa sesungguhnya ia melakukan lakon tersebut. Hal itulah yang masih terlampau sulit untuk dijawab.

“Tentu saja, permainan semacam itu sengaja dibuat pada banyak skema serupa dengan tujuan untuk mengaburkan sosok yang sebenarnya secara terkendali,” ungkap Profesor Jason Sharman melalui surat elektronik kepada kami. Jason adalah penulis “The Puppet Masters” sekaligus seorang ahli dalam urusan korupsi tingkat tinggi. “Perusahaan yang menggunakan pemegang saham dan/atau direktur nominee, adalah cara yang umum untuk melakukan hal itu.”

“Tentu saja, permainan semacam itu sengaja dibuat pada banyak skema serupa dengan tujuan untuk mengaburkan sosok yang sebenarnya secara terkendali”

Tantangan yang disoroti dalam laporan bertajuk “The Puppet Masters” itu dan juga berdasarkan temuan baru-baru ini terkait investigasi kasus Panama Papers, adalah bahwa struktur perusahaan yang buram memang dapat menyamarkan orang yang sesungguhnya mendapat keuntungan dari serangkaian aktivitas perusahaan. Fakta bahwa keuntungan itu diperoleh dari izin-izin atau kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah (dalam hal ini kepala daerah) tampaknya memberikan momok bahwa pejabat tersebut mungkin ikut memperoleh ekuitas dari perusahaan secara diam-diam. Kami tidak menemukan bukti adanya korupsi dalam proses perolehan perizinan atau dalam salah satu kesepakatan terhadap Proyek Tanah Merah. Meski begitu, Chairul Anhar tampaknya telah berhasil meraup aset senilai lebih dari AS$ 300 juta dengan bermodalkan izin-izin yang dikeluarkan pemerintah. Struktur perusahaan yang rumit (dan buram) itulah yang menyembunyikan sosok yang diuntungkan ketika aset-aset itu dijual.

Saat ini, semakin banyak hukum internasional melihat adanya peran perusahaan-perusahaan anonim yang bermain untuk memfasilitasi tindakan korupsi transnasional dan pencucian uang. Di AS misalnya, terdapat undang-undang yang khusus mengatur praktik-praktik korupsi luar negeri, yaitu Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Kebijakan itu mengharuskan perusahaan AS untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalurkan uang kepada pejabat pemerintah asing secara sengaja maupun tidak sengaja. Tom Fox, seorang pengacara di Texas dan ahli kepatuhan FCPA, mengatakan kepada kami bahwa penggunaan perusahaan cangkang dan pemegang saham nominee, tentunya akan semakin memperlihatkan tanda bahaya bagi investor. Sebab, mereka bisa saja dikenai sanksi hukum terkait pemberlakuan FCPA.

“Entitas semacam itu (perusahaan cangkang dan pemegang saham nominee) akan membuat perusahaan AS berada pada tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi terhadap adanya sejumlah kegiatan ilegal yang sedang berlangsung,” papar Tom. Dia mengatakan bahwa struktur perusahaan di balik Proyek Tanah Merah yang tampaknya dikendalikan oleh Menara Group itu, punya bau yang sangat mencurigakan.

Bagian 3: ‘Saya ngga ingat semua nama pemilik saham’

Pada Oktober 2011, sebuah perusahaan konstruksi dan penebangan kayu asal Malaysia bernama Wijaya Baru Global menjadi yang pertama masuk ke dalam kesepakatan dengan Menara Group untuk Proyek Tanah Merah. Saat itu, pemegang saham utama perusahaan tersebut adalah seorang anggota parlemen Malaysia. Bisnisnya di Negeri Jiran tak luput dari masalah karena keterlibatannya dalam salah satu kasus korupsi terbesar di Malaysia terkait pengembangan zona perdagangan bebas. Tahun 2009, chief operating officer (COO) dari anak perusahaan Wijaya Baru didakwa melakukan penipuan terhadap lembaga pemerintah sehubungan dengan skandal tersebut. (Pejabat perusahaan itu dibebaskan tahun 2017 karena dinyatakan tak bersalah.) Belakangan, bisnis kayu di Malaysia semakin lesu setelah berakhirnya izin-izin penebangan di Sarawak. Sementara itu, tawaran mengenai proyek di Papua memberikan angin segar yang bernilai miliaran dolar.

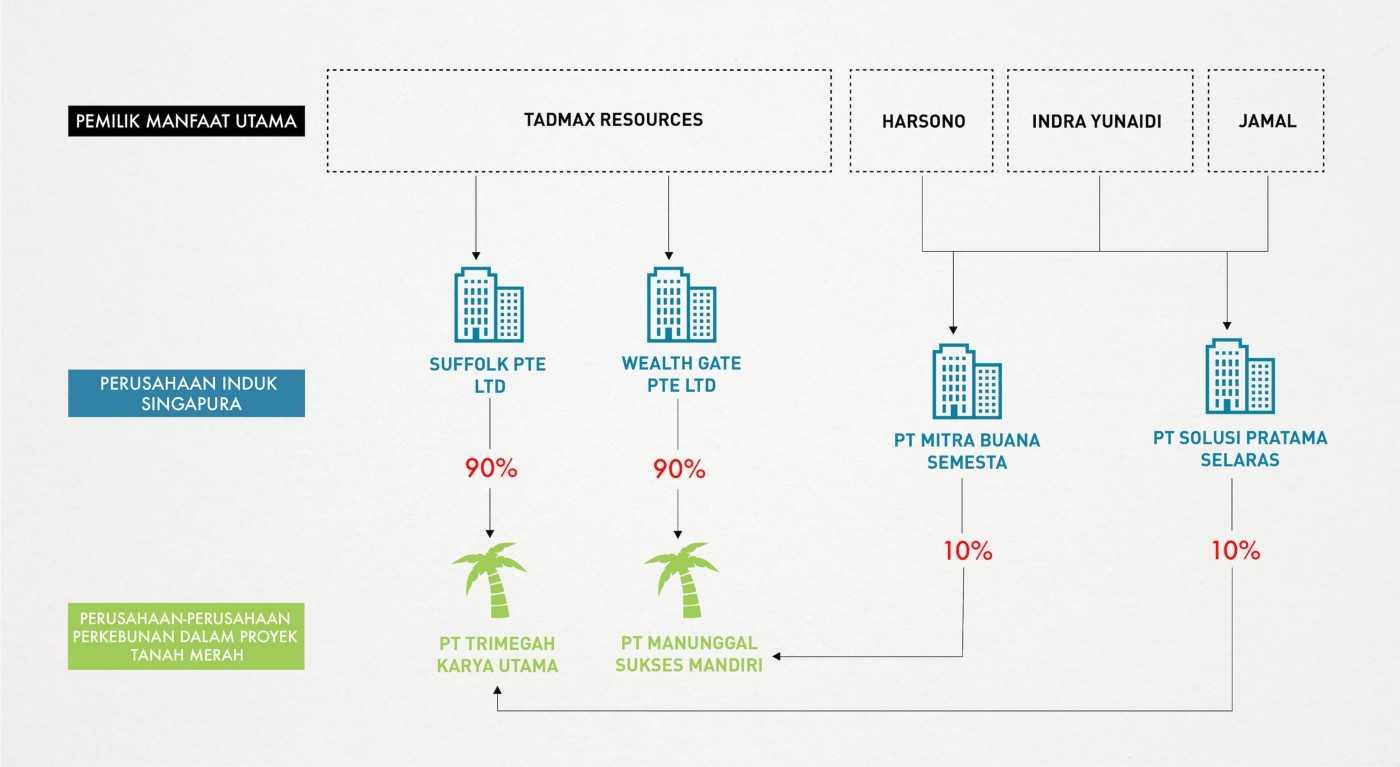

Menurut pengumuman di bursa saham Malaysia, Wijaya Baru — yang kemudian berganti nama menjadi Tadmax Resources — setuju untuk membeli 90 persen saham di dua dari tujuh perusahaan Boven Digoel dengan harga AS$ 80 juta. Keempat pemegang saham di perusahaan-perusahaan tersebut ialah adik laki-laki Chairul dan Dessy Mulvidas sebagai tangan kanannya. Dua pemegang saham lainnya adalah supirnya Chairul dan Sarbani si penagih utang. Menurut sumber yang bisa dipercaya, para pemegang saham nominee bertindak di bawah instruksi Dessy. (Dessy tidak menanggapi permohonan kami untuk memberikan komentar terkait dengan hal itu dan ia juga tidak dapat ditemui di dua rumahnya di Jakarta.)

Dana sebesar AS$ 80 juta yang dibayarkan Tadmax tidak mengalir ke para pemegang saham. Melainkan disalurkan ke dua perusahaan cangkang lainnya yang berada di Singapura di mana masing-masing perusahaan mempunyai seorang pemegang saham tunggal. Sumber kami di dalam Menara Group, mengonfimasi bahwa mereka juga adalah pemegang saham nominee dan tidak menerima uang apa pun. Kami berhasil menghubungi salah satu dari mereka melalui WhatsApp, yaitu Adwir Boy. Ia mengatakan kalau dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam perusahaan dan namanya telah digunakan oleh Dessy Mulvidas. Saat ditanya mengenai penjualan saham, Adwir mengungkapkan bahwa ia tidak paham tentang hal itu. Namun, ia berkata, “Ada Pak Vidas yang urus.” Pada pengumuman di bursa saham, uang itu dibayarkan kepada pengacara-pengacara para pemegang saham nominee. Selepas itu, penelusuran kami tidak menemui titik terang.

Kesepakatan pada Oktober 2011 itu bersifat kondisional. Penyelesaiannya tergantung pada Menteri Kehutanan yang menjabat kala itu, Zulkifli Hasan, untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang akan menata kembali lahan untuk pembangunan. Surat-surat itu — bersamaan Izin Pemanfaatan Kayu — merupakan hambatan terakhir dari sisi kebijakan untuk memajukan proyek agar dapat terus berjalan. Pada awal Desember 2011, enam minggu setelah kesepakatan diumumkan, muncul berita bahwa Anuar bin Adam, pensiunan tentara dan pebisnis Malaysia, tengah bersaing untuk menguasai Tadmax dengan membeli pemegang saham utamanya.

Laporan New Straits Times mengungkapkan bahwa pengambilalihan oleh Anuar didukung oleh sekelompok pengusaha Indonesia yang kuat dan berpengaruh. Laporan itu juga mengutip seorang narasumber yang dekat dengan Anuar. Katanya, Anuar bisa membuka banyak pintu di Indonesia. Seandainya ia mengambil kendali atas perusahaan tersebut, maka hal itu akan menjadi jelas dalam beberapa minggu mendatang. Sehari setelah laporan diterbitkan, pengambilalihan perusahaan pun terkonfirmasi. Kurang dari satu minggu kemudian, tepatnya 14 Desember 2011, Zulkifli Hasan menandatangani surat-surat pelepasan kawasan hutan untuk kedua perusahaan. Hal itu sekaligus menuntaskan kesepakatan. (Anuar bin Adam tidak menanggapi permohonan untuk memberikan berkomentar.)

Pada bulan selanjutnya, yakni Januari 2012, Tadmax menambah sosok baru dalam daftar kepemimpinan perusahaan. Da’i Bachtiar, mantan Kapolri (periode 2001–2005) yang baru saja menyelesaikan tugasnya selama tiga tahun sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, ditunjuk sebagai independent non-executive director (direktur non-eksekutif independen). Dalam sebuah surat elektronik, Da’i memberi tahu kami bahwa Chairul telah memintanya untuk membantu Tadmax terkait dengan investasi Menara Group di Indonesia. Namun, ia jarang dilibatkan dalam bisnis itu dan ia mengundurkan diri dari jajaran direksi pada tahun 2014. Ia bilang bahwa ia tidak dapat mengomentari struktur Menara Group dan mengungkapkan dirinya bukanlah pemegang saham.

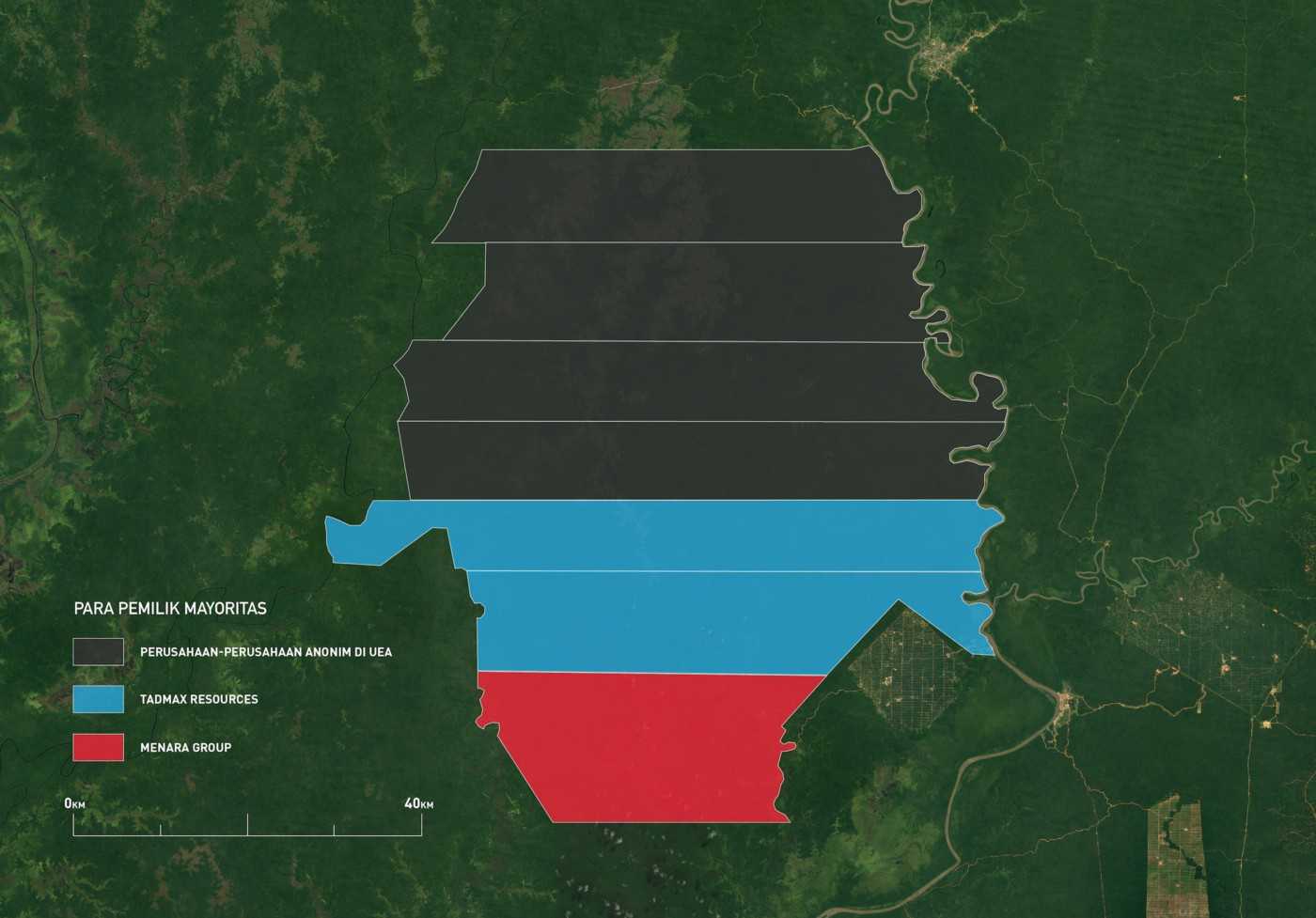

Transaksi yang dilakukan Tadmax bersifat publik karena perusahaan itu terdaftar di Bursa Malaysia yang memberlakukan prinsip transparansi bisnis. Namun, sebagian besar Proyek Tanah Merah telah dijual secara rahasia. Menurut data profil perusahaan yang diperoleh dari Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Kementerian Hukum dan HAM, menunjukkan bahwa pada paruh kedua tahun 2012, sebanyak 80 persen saham di empat perusahaan Boven Digoel lainnya dipindahkan ke pemegang saham baru di Timur Tengah.

Pemegang saham baru itu adalah empat perusahaan dengan nama-nama yang generik di Timur Tengah dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya secara online. Mereka terdaftar di Uni Emirat Arab (UEA), yaitu dua perusahaan di Dubai dan dua lainnya di Zona Perdagangan Bebas Ras Al Khaimah. Itulah yang disebut dengan secrecy jurisdiction, tempat di mana peraturan sengaja dibuat untuk membantu para pemegang saham menyembunyikan identitasnya. Kepemilikan keempat perusahaan itu pun belum jelas sampai hari ini.

Greenpeace telah menerbitkan banyak bukti yang mengaitkan keempat perusahaan Boven Digoel itu ke Hayel Saeed Anam Group, suatu konglomerat yang bernilai miliaran dolar dan dimiliki oleh salah satu keluarga Yaman yang kaya raya. Grup itu tak lain adalah pedagang utama minyak sawit melalui anak perusahaannya yang berbasis di Malaysia, yakni Pacific Inter-Link. Setelah saham mengalir ke perusahaan UEA yang anonim tersebut, catatan perusahaan menunjukkan bahwa anggota keluarga Hayel Saeed Anam bergabung dalam jajaran direksi di empat perusahaan Boven Digoel. Tetapi, Pacific Inter-Link berulang kali membantah hal itu maupun informasi bahwa Hayel Saeed Anam Group pernah memiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam suatu pernyataan, kami tahu anggota keluarga Yaman itu bergabung sebagai direksi dalam kapasitas mereka secara pribadi.

Pada seluruh transaksi, Menara Group menyimpan sebagian kecil dari ekuitas di perusahaan-perusahaan Boven Digoel. Sedangkan Tadmax dan perusahaan anonim di UEA mengambil antara 80 dan 90 persennya. Sisa saham lain ditransfer ke perusahaan baru yang dimiliki Chairul, termasuk sejumlah nominee yang terhubung dengannya dan seorang perempuan bernama Desi Noferita.

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Desi merupakan adik perempuan dari Edi Yosfi, seorang pengusaha sukses yang tak banyak disoroti publik. Edi juga pernah mengantongi izin perkebunan di Boven Digoel. Ia dikenal sebagai perantara yang memiliki pengaruh politik yang kuat di dalam Partai Amanat Nasional (PAN). PAN adalah partai politik yang menjadi kendaraan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan, yang telah menandatangani surat-surat pelepasan kawasan hutan untuk empat perusahaan dalam waktu tujuh bulan sebelum Desi Noferita mengakuisisi saham di dalam perusahaan-perusahaan itu.

Menanggapi pertanyaan yang kami kirimkan melalui pesan teks, Zulkifli mengutarakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam keputusan teknis ketika ia menduduki posisi sebagai Menteri Kehutanan. Saat ini, Zulkifli menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Menurutnya, surat-surat pelepasan kawasan hutan telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Chairul membantah keterlibatan Edi Yosfi di dalam Proyek Tanah Merah. “Beliau ‘kanpengusaha besar, ngga mungkin bantu-bantu seperti ini,” katanya. Ketika ditanya tentang peran adiknya Edi — yang ikut memiliki perusahaan bersama Chairul — ia tak menjawab. “Saya ngga ingat nama pemilik saham semua,” katanya. Edi tidak menanggapi permohonan kami untuk memberikan komentar, sedangkan adiknya pun tidak bisa dihubungi.

Chairul tidak mengomentari rincian temuan yang kami sampaikan kepadanya melalui surat. Tapi, dalam serangkaian wawancara melalui telepon, ia memberikan penjelasan yang samar dan kadang-kadang pula saling bertentangan terkait struktur Menara Group dan kesepakatan dengan sejumlah investor lain. Menanggapi tuduhan adanya para pemegang saham nominee sebelum penjualan dilakukan, ia berdalih dengan mengutarakan bahwa Menara Group merupakan perusahaan konsorsium yang mewakili kepentingan para investor dan pemilik. Chairul menolak menyebutkan siapa saja investor yang terlibat dengan alasan bahwa hal itu tidak pantas untuk dibeberkan. “Karena ini private company,” katanya. “Kalau kita beritahu, kita melanggar hak asasi orang.”

Meski akta perusahaan dan bursa saham menunjukkan sebagian besar ekuitas dalam Proyek Tanah Merah telah dijual, namun Chairul bersikeras dan mengatakan proyek itu masih dimiliki oleh “konsorsium” Menara. Ia mengungkapkan kalau transaksi-transaksi yang dilakukan itu hanyalah “corporate exercise” (tindakan perusahaan) yang memberikannya peluang untuk akses pendanaan internasional. Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek itu, menurutnya, mencapai besaran hingga AS$ 1,4 miliar.

Padahal, keuangan Tadmax tidak sedang dalam kondisi baik. Tetapi, dokumen-dokumen yang dipajang pada Bursa Malaysia menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut berencana untuk membiayai proyek itu. Menurut analisis yang dilakukan Tadmax, perkiraan nilai kayu terhadap dua wilayah konsesi saja sudah menembus angka hingga AS$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 23,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp 14 ribu per dolar AS). Atas dasar itulah, penebangan hutan yang masih primer di seluruh kawasan Proyek Tanah Merah dapat mengeruk keuntungan senilai hampir AS$ 6 miliar atau sekitar Rp 84 triliun. Tadmax tentu menyadari hal tersebut dalam pengumuman bursa sahamnya. Bahwa kayu pada izin-izin konsesi di Papua akan memberikan aliran keuntungan yang cepat dan stabil.

Untuk meraup keuntungan dari kayu, Tadmax menyatakan niatnya untuk membangun kilang gergaji raksasa di tepian Sungai Digul. Kilang gergaji itu merupakan usaha patungan antara Pacific Inter-Link dan Shin Yang, perusahaan pembalakan kayu multinasional dari Sarawak, dengan reputasi yang buruk atas tindakan kerusakan lingkungan, korupsi, dan pelanggaran hak. (Pacific Inter-Link membantah bahwa mereka terlibat dalam urusan pembangunan kilang gergaji.) Dari sudut pandang lingkungan, kehadiran kilang gergaji adalah mimpi buruk karena akan menjadi ancaman yang memicu laju deforestasi terhadap hutan-hutan di kawasan lain di Papua.

Bagian 4: ‘Dia dipukul sampai setengah mati di dalam ruangan’

Pada suatu minggu pagi di bulan April 2013, masyarakat adat Auyu di Desa Meto tengah berdoa di gereja ketika tiba-tiba terdengar deru mesin perahu cepat yang berangsur-angsur mendekat. Warga pun berjalan menghampiri sumber suara itu untuk melihat siapa yang bertamu ke desa. Ternyata, mereka adalah sepasukan tentara dan polisi. Sekumpulan pria berbadan tegap itu buru-buru memerintahkan warga di desa lain untuk segera ikut berkumpul di dermaga. Tujuan dari kunjungan mereka kali itu adalah untuk membagi-bagikan amplop berisi uang tunai.

Meto merupakan salah satu desa yang tanahnya berada di bawah bayang-bayang Proyek Tanah Merah. Sejak tahun 2012, tentara dan polisi sudah mondar-mandir di desa-desa sekitar proyek. Kadang-kadang, mereka menghilang di balik rimbun hutan untuk melakukan survey yang misterius. Samar-samar, berita yang menyinggung bahwa wilayah adat Auyu menjadi bagian dari sasaran proyek perkebunan akhirnya terkuak. Tetapi, kebanyakan masyarakat belum memahami seberapa besar proyek itu akan menelan lahan. Mereka tidak tahu di mana persisnya batas-batas proyek. Dan lama kelamaan, alarm tanda bahaya berbunyi juga! Meski begitu, warga desa seakan tak berdaya. “Karena di dalam speed-speed (perahu cepat) itu ada polisi dan tentara, jadi mereka (penduduk desa) diam saja sudah,” kata seorang warga kepada kami. “Waktu itu, pemilik-pemilik dusun bertanya, ‘Ini ada kaitan dengan kita punya dusun, tapi dari pihak pemerintah kok mereka menggunakan aparat, terutama polisi?’”

Di Papua, penggunaan pasukan keamanan untuk mengawal perwakilan perusahaan perkebunan dan kayu adalah hal yang biasa. “Aparat keamanan menjadi tameng yang bisa membantu mereka untuk memperlancar bisnis,” kata Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka, sebuah LSM yang bekerja sama dengan masyarakat adat di Indonesia. Sejak Papua menjadi bagian dari negara Indonesia pada tahun 1960-an, masyarakat Papua memiliki hubungan yang kelam dengan aparat bersenjata. Bahkan hingga kini, penindasan dan pembunuhan tanpa proses hukum pun masih terjadi. Di tengah situasi itulah, keberadaan tentara dan polisi memberikan efek yang menghadirkan rasa takut. “Itu membuat masyarakat merasa tidak aman,” tambah Franky. “Karena mereka punya memori atas kekerasan yang terjadi di masa lalu.”

Warga Desa Meto dan desa-desa lain di sekitarnya mengatakan bahwa upaya mereka telah dihalangi untuk mencari tahu dan menyampaikan aspirasi terkait Proyek Tanah Merah. Menurut warga yang kami wawancarai serta informasi yang dikumpulkan oleh Franky serta pastor dan pendeta setempat, penduduk desa diiming-imingi berbagai janji agar mau mendukung proyek. Janji-janji itu meliputi gaji bulanan, penyediaan listrik, fasilitas pendidikan, dan akses kesehatan. “Perusahaan (berbicara) dengan bahasa ‘gula-gula’ yang dulu kita dengar,” kata seorang pria. “Jadi, kita ‘kan orang bodoh. Kita hidup di bawah kolong hutan, jadi kita tahu saja memang benar. Jadi, perusahaan tipu kita.”

Pertemuan-pertemuan yang intens kian memuncak ketika perahu cepat itu tiba di Meto di suatu akhir pekan pada April 2013. Perwakilan Menara Group, termasuk Dessy Mulvidas, bersama polisi berkeliling ke desa-desa untuk membagikan uang tunai. Menurut perhitungan Pastor Felix Amias, mereka telah mengeluarkan uang sebesar Rp 11,75 miliar di empat desa selama empat hari. Uang itu terbilang sedikit jika dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari wilayah adat mereka, namun bagi masyarakat adat yang hidup sederhana di sekitar hutan, jumlah uang yang dibagikan sangatlah besar. Namun, banyak warga yang memandang hal itu sebagai sikap yang tidak menyenangkan. Perwakilan Menara Group dan polisi datang seperti tamu yang tak bersahabat. Warga tidak diberitahu maksud dari pemberian uang. Apakah itu uang yang diistilahkan Dessy sekadar uang “ketuk pintu”? Atau, apakah itu berarti warga tanpa sadar telah menjual tanah-tanah mereka?

Satu minggu kemudian, warga desa diminta untuk berkumpul di gedung sekolah di Desa Getentiri yang terletak di sebelah tenggara Proyek Tanah Merah. Awalnya, warga pikir mereka akan diberikan kesempatan untuk memetakan tanah mereka, menemukan kawasan mana yang kira-kira tumpang tindih dengan proyek, dan menyampaikan pandangan atau pendapat. Tetapi, situasi seketika berubah mencekam setelah warga telah berdatangan. Gedung sekolah dikerumuni oleh tentara. Polisi dan komandan militer pun bersiaga di dalam ruang pertemuan.

Ketika warga berkumpul di dalam gedung sekolah dan menunggu rapat dimulai, seorang penduduk desa melempar gurau dengan mengatakan bahwa mereka perlu makan dan rokok jika ingin mengadakan diskusi penting. “Kebetulan di depan itu ada anggota polisi yang berdiri,” ungkap seorang lelaki dari Meto kepada kami. “Langsung dia (anggota polisi itu) pukul. Akhirnya, dia (penduduk desa) dipukul sampai setengah mati di dalam ruangan itu.”

Warga desa pun diterlantarkan dengan janji-janji palsu serta dihantui oleh ancaman dan kekerasan. Mereka memang sudah diberikan uang, tapi tak pernah tahu sebetulnya uang itu untuk apa. “Mereka hanya datang bayar uang permisi, kasih tinggal. Terus, kita sudah tidak tahu mereka pergi ke mana, dan (perkebunan) ini kira-kira ada di mana,” komentar seorang warga. “Jadi masyarakat di kampung ini macam hidup dalam tekanan-tekanan. Ini kita pu (punya) tanah ini, (tetapi) orang dari perusahaan sudah beli.”

Bagian 5: ‘Pasti ada tindakan yang melanggar hukum’

Boven Digoel bukanlah satu-satunya kabupaten di Indonesia Timur di mana Chairul Anhar memegang kendali terhadap wilayah yang begitu luas. Sejak tahun 2010 dan seterusnya, ketika Menara Group sedang membangun landasan untuk Proyek Tanah Merah, mereka diam-diam telah merambah ke rencana serupa terhadap pengembangan perkebunan tebu di Aru. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Aru berada di Provinsi Maluku. Gugusan pulau itu terdiri dari hutan lebat dan berlokasi 500 kilometer di sebelah barat Boven Digoel. Izin-izin yang terdapat di Aru mencapai luasan hingga 4.800 kilometer persegi. Artinya, lebih dari separuh kabupaten itu telah dijadikan wilayah konsesi perkebunan.

Kesamaan modus proyek di Boven Digoel dan Aru sangat mencolok. Menara Group juga menggunakan kerumitan struktur perusahaan dengan adanya front company untuk mendapatkan izin konsesi di Aru. Izin-izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Theddy Tengko. Seperti halnya Yusak Yaluwo, Theddy berujung pada nasib serupa. Ia berusaha mempertahankan jabatannya sebagai kepala daerah, namun berakhir di dalam bui atas kasus korupsi APBD. Izin-izin di Aru pun terus didorong di tengah memanasnya situasi kampanye Pilkada.

Tetapi, ada hal lain yang terjadi di Aru yang membedakannya dengan Boven Digoel. Terciumnya bau busuk yang mencurigakan dari rencana perkebunan di Aru lantas menciptakan gelombang protes yang massif dan seketika berubah menjadi gerakan akar rumput yang kuat. Aksi protes yang kian meluas itu tidak hanya melibatkan masyarakat adat dan penduduk setempat, tetapi juga gerombolan aktivis yang berbasis di Kota Ambon, ibukota Provinsi Maluku. Kelompok masyarakat dan aktivis bersama-sama menggalang dukungan dan memperkuat gerakan dalam skala nasional dan internasional. Pada April 2014, kampanye “#SaveAru” mencapai puncaknya. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana perkebunan tebu berskala industri besar di Aru.

Pembelajaran penting dari kisah sukses kampanye Aru adalah kemampuan para aktivis untuk mengekspos proses perizinan yang tak berlandaskan pada asas legalitas. Mereka menemukan bahwa izin-izin telah dikeluarkan tanpa dirampungkannya dokumen AMDAL. Lalu, ketika AMDAL muncul kemudian, menjadi kian jelas bahwa pihak perusahaan telah menyusunnya tanpa berkonsultasi dengan masyarakat yang terdampak dari proyek. Penyertaan dokumen AMDAL maupun prinsip terhadap partisipasi masyarakat yang terdampak merupakan persyaratan yang diatur di dalam peraturan yang berlaku.

Semmy Khow, seorang akademisi dari Universitas Pattimura, yang kala itu bertugas di Komisi Penilai AMDAL di Provinsi Maluku, mengatakan bahwa pejabat perusahaan telah mencoba menyuapnya untuk meloloskan dokumen AMDAL. “Mereka bawa duitnya,” ungkapnya kepada kami. “Saya ngga mau!”

Abraham Tulalessy, akademisi lain yang mengepalai komisi itu di waktu yang sama, mengutarakan kalau seluruh skema yang dilakukan itu adalah tindakan kriminal. “Proses perizinan dan AMDAL, menyalahi aturan,” ucap Abraham. “Ini kejahatan, jadi ini harus ditangkap!”

Lalu, pertanyaan lain pun muncul: Apakah AMDAL yang dilakukan untuk Proyek Tanah Merah juga memiliki kecacatan yang sama? Mengacu pada dokumen-dokumen pemerintah yang ada, tampak bahwa AMDAL tersebut ditinjau oleh Komisi Penilai AMDAL sehari setelah Pilkada Boven Digoel dilangsungkan pada Agustus 2010. Seminggu setelahnya, Yusak Yaluwo mengeluarkan izin lingkungan dari tahanan. AMDAL pun dinyatakan sah.

Chairul ngotot bahwa izinnya bersih. “Sampai saat ini kita berjalan menurut hukum,” katanya. “Bukan oportunis!”

Tetapi, Franky Samperante, aktivis yang bekerja dengan masyarakat di Boven Digoel, mempertanyakan soal proses penyusunan AMDAL. Apakah dalam menyusun AMDAL tersebut, pihak perusahaan telah melakukan konsultasi dengan warga seperti yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku? Franky menemukan bahwa beberapa tahun setelah AMDAL disetujui, penduduk desa bahkan tidak pernah melihat peta proyek. Ketika mereka melihat lokasi di mana proyek akan dibangun, penduduk desa menyadari bahwa wilayah mereka berburu, situs-situs keramat, dan area perladangan mereka telah menjadi bagian dari kawasan proyek. Pembangunan perkebunan itu mencakup tempat-tempat penting terkait keberlangsungan hidup masyarakat adat dan wilayah adatnya.

“Itu yang sering terjadi di Papua. Mereka tidak pernah diberikan informasi, kemudian disuruh membuat keputusan,” ucap Franky kepada kami. “Kalau tidak ada informasi, mereka pasti tidak paham. Kalau tidak paham dan dipaksa untuk membuat keputusan, ya pasti keputusannya karena terpaksa.”

Franky mencoba menelusuri keberadaan dokumen hasil penilaian AMDAL agar ia dapat memperlihatkannya kepada warga desa. Ia pergi ke Dinas Kehutanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Boven Digoel. Hasilnya nihil. Di kantor Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BPSDA dan LH) Provinsi Papua, ia dikasih tahu kalau AMDAL tersebut belum rampung. Kantor tersebut seharusnya mempunyai salinan hasil penilaian AMDAL, tetapi mereka bahkan tidak tahu keberadaan dokumen tersebut.

Di Merauke, sebuah kota pesisir di sebelah selatan Boven Digoel, kami menemui Ronny Tethool yang bekerja untuk World Wide Fund for Nature (WWF) setempat. Ronny biasanya dilibatkan dalam Komisi Penilai AMDAL jika terdapat proyek di Boven Digoel. “Waktu itu ‘kan kita Komisi Penilai di Merauke,” ungkapnya. Ia memberi tahu kami bahwa ia diundang pada pertemuan awal sebelum dilakukannya penilaian terhadap Proyek Tanah Merah. Tetapi, ia kemudian dilarang untuk terlibat dalam proses itu.

“Hasilnya ngga dibagi,” kata Ronny. “Aneh itu!” Ia menunjukkan bahwa kantornya menyimpan semua AMDAL di Boven Digoel. Jadi, bagaimana mungkin jika AMDAL untuk Proyek Tanah Merah malah tidak dapat diakses oleh masyarakat. “Itu kayak ada mafia yang sembunyikan (dokumen itu),” ujarnya.

Dari penelusuran yang kami lakukan, kami menemukan sekumpulan halaman yang difotokopi dari dua AMDAL di kantor auditor di Jakarta. Jadi, sebetulnya dokumen AMDAL memang ada, meskipun kami tidak tahu seperti apa isi dokumen tersebut. Franky pun menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen AMDAL tampaknya sengaja dirahasiakan. Ia menduga jika dampak dari kehadiran proyek-proyek di Boven Digoel diketahui banyak pihak, maka hal itu akan memantik gerakan perlawanan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Franky menyadari kalau masyarakat memiliki hak legal untuk bisa melihat dokumen-dokumen terkait.

“Jadi kalau mereka mengabaikan hak-hak itu, ya pemerintahnya harus dipertanyakan juga,” kata Franky. “Pasti ada tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh aparatus tertentu yang ada di pemerintah.”

Bagian 6: ‘Semuanya harus dibongkar habis-habisan’

Pada tahun 2015, sosok Chairul Anhar kian tenar dalam deretan orang-orang penting dan kaya di Malaysia. Anak perempuannya menikah dengan putra Ahmad Zahid Hamidi, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Resepsi pernikahan mewah diselenggarakan di Hotel Ritz-Carlton di Jakarta. Lalu pada Februari 2018, Chairul mulai bergerak lagi. Ia bermain golf dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia yang telah menggantikan posisi Da’i Bachtiar. Agenda utamanya adalah untuk melobi investasi Malaysia di Indonesia. Sejak itulah, Chairul Anhar tak lagi dianggap asing di dalam pesta-pesta kelas atas di Kuala Lumpur dan wajahnya tampil pada situs Tatler, majalah gaya hidup yang seringkali memotret kehidupan para sosialita.

Meskipun reputasinya semakin menonjol, namun cita-cita Chairul dan rekan-rekannya untuk Proyek Tanah Merah belum sepenuhnya aman dan terjamin. Dari tujuh perusahaan Boven Digoel, hanya dua yang memperoleh keseluruhan izin yang diperlukan untuk bisa beroperasi. Salah satu perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan anonim di UEA — di mana Chairul dan Desi Noferita punya andil sebagai mitra minoritas — akhirnya mulai membabat hutan. Mengacu pada penelusuran surat-surat yang diperoleh dari kantor Pemerintah Kabupaten, menunjukkan bahwa ketujuh perusahaan Boven Digoel itu telah menjadi sasaran lobi agar izin-izinnya dapat dicabut. Sehingga, investor baru bisa menggantikan mereka.

Terhitung mulai Desember 2014, Fabianus Senfahagi, sosok yang memiliki pengaruh kuat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel (LMA Boven Digoel), mengirimkan serangkaian surat kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang mendesak pembatalan izin yang telah diberikan kepada Menara Group. Ia meminta agar penetapannya diberikan kepada investor baru. Surat-surat itu sesungguhnya merupakan pendapat pribadi Fabianus, namun ia mengklaim kalau surat-surat itu ditulis dan dikirim atas nama penduduk desa. Surat-surat tersebut mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan yang ada telah gagal beroperasi dan membiarkan penduduk desa di Boven Digoel sekadar menunggu dan berharap tanah-tanah tersebut dikembangkan.

Satu bulan sebelum pemilihan bupati tahun 2015, pengganti Yusak, Yesaya Merasi, mengeluarkan surat keputusan yang mencabut Izin Usaha Perkebunan dua anak perusahaan Tadmax dan perusahaan ketujuh yang masih dinaungi oleh Menara Group. Tapi, itu menjadi langkah yang terkesan aneh sebab izin hanya bisa dicabut oleh Pemerintah Provinsi, bukan Pemerintah Kabupaten atau bupati.

Lalu, izin lokasi pun kembali diterbitkan kepada tiga perusahaan baru. Catatan perusahaan menunjukkan bahwa tiga perusahaan itu dimiliki oleh seorang pria bernama Ventje Rumangkang dan anggota keluarganya. Ventje merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat. Ia pula dikenal sebagai pengusaha sukses untuk urusan yang terkait dengan perkebunan dan pertambangan.

Lobi-lobi yang dilakukan Fabianus terus bergulir selama dua tahun berikutnya untuk membatalkan izin yang awalnya dimiliki oleh ketujuh perusahaan Boven Digoel. Pada tahun 2017, ia berhasil merebut satu lagi izin konsesi yang dimiliki oleh perusahaan anonim di UEA. Lantas, izin itu dicabut dan izin lokasi baru diberikan kepada PT Indo Asiana Lestari, perusahaan yang dimiliki oleh dua perusahaan Malaysia. Sedangkan pemilik mayoritasnya adalah Mandala Resources, sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di Kota Kinabalu di Malaysia dan dimiliki oleh dua pria yang juga memiliki perusahaan kontraktor dalam pengembangan sawit. Perusahaan-perusahaan itu tidak dapat ditelusuri secara online.

Melalui wawancara telepon singkat, Fabianus kukuh berpendapat bahwa ia betul-betul mewakili kepentingan masyarakat yang trauma karena kegagalan Menara Group dalam mengembangkan kawasan mereka. “Jadi sebenarnya kita secara pribadi jadi tokoh dan orang terdepan. Kita cari investor yang mendahulukan hak masyarakat,” katanya. Dia memberikan bukti adanya dokumen yang ditandatangani masyarakat terkait penolakan Menara Group. Hal itulah yang menjadi alat untuk ia melakukan lobi-lobi.

Benediktus Tambonop yang kemudian terpilih sebagai bupati pada tahun 2015 memberi tahu kami bahwa ia mendukung perusahaan-perusahaan baru itu karena mereka dianggap telah didukung oleh masyarakat. Surat perizinan dari bupati dan instansi pemerintah lainnya itu mengacu pada surat-surat yang berulang kali dikirimkan oleh Fabianus.

Tetapi sesungguhnya, Fabianus telah memainkan peran kunci dalam mengamankan izin-izin Proyek Tanah Merah. Ialah yang ikut menemani Dessy Mulvidas ketika melakukan survei yang didampingi aparat. Fabianus tetap bersikeras mengatakan kalau niat dan apa yang sudah dilakukannya itu semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi penduduk desa. Namun, Antonius Uweng Kandam yang menggantikan posisi Fabianus dalam lembaga adat setelahnya mempunyai cerita yang berbeda.

“Itu kepentingan si Fabianus saja,” kata Antonius kepada kami. “Bukan kepentingan masyarakat sendiri!” Antonius berpendapat bahwa Fabianus telah dibayar untuk memperoleh persetujuan masyarakat.

“Masyarakat tidak menghendaki itu. Ini ‘kan tanah-tanah masyarakat adat, tanah ulayat!” Ronny Tethool, Direktur WWF Merauke, juga menegaskan peran Fabianus sebagai broker yang dibayar perusahaan. Fabianus mengakhiri wawancara ketika kami menyinggung obrolan mengenai perannya terkait dengan izin-izin untuk perusahaan baru.

Sementara pada wawancara lain dengan Ventje Rumangkang, diungkapkan bahwa masyarakat adat setempat adalah benar pemilik tanah itu. Ia juga mengatakan proyek tidak akan dilanjutkan tanpa dukungan mereka. Namun, dalam surat terbuka yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Yayasan Pusaka, sebuah LSM yang dipimpin oleh Franky Samperante, terkuak fakta lain. Masyarakat di desa mengakui Fabianus telah menjebak mereka dengan meminta masyarakat menandatangani dokumen yang tidak mereka pahami ketika mencoba meyakinkan masyarakat untuk mendukung masuknya perusahaan milik Ventje. Pada Oktober 2017, Yayasan Pusaka mempublikasikan kesaksian yang membeberkan bukti masyarakat telah diancam dengan kekerasan agar bersedia menandatangani surat dukungan untuk PT Indo Asiana Lestari.

Kini, perusahaan-perusahaan itu masih menanti izin-izin terakhir yang dibutuhkan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika itu sudah didapatkan, maka mereka pun akan mulai beroperasi.

Kepada para pemegang sahamnya, Tadmax terus mengklaim konsesi di Boven Digoel. Dalam laporan tahunan terakhir, perusahaan itu tak menyinggung perihal pencabutan izin atau situasi-situasi yang sebetulnya begitu rapuh dan serba tidak pasti terkait perizinan. Chairul pun mencitrakannya sebagai bisnis yang belum rampung. Ia mengatakan bahwa ia telah mengeluarkan uang ratusan miliar rupiah untuk bisa mendapatkan izin awal. “Semua urusan beres kalau ada politik dan uang,” katanya. “Sabarlah sedikit, nanti kalau saya turun, semua itu beres.”

Menurut Pastor Felix Amias, banyak warga di desa semakin bingung dengan bergonta-gantinya perusahaan-perusahaan yang ada di tanah mereka. Baru-baru ini, Pastor Felix menerima permohonan untuk membantu menyelesaikan kebingungan itu. Ia akhirnya menemui Yusak yang telah keluar dari penjara. Pastor Felix yakin bahwa Yusak memegang kunci dari segala permasalahan yang kian meresahkan itu. Keduanya pun bersama-sama menyelidiki kekacauan sengketa perusahaan yang tumpang tindih.

Kami berjumpa dengan mereka di Mal Grand Indonesia di Jakarta Pusat pada Oktober 2018. Belakangan, mereka telah menemui Ventje Rumangkang dan berencana mengunjungi kantor-kantor pemerintah. Yusak memanfaatkan jaringannya dengan para birokrat di Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua untuk menggali informasi lebih lanjut. Namun, semuanya tetap gelap gulita. Sulit untuk mencari tahu siapa sebetulnya sosok yang ada di belakang segala perkara itu. “Semua serba rahasia dan cerita itu bermacam-macam, sehingga kita jadi bingung juga, apalagi masyarakat,” ungkap Pastor Felix. “Tapi, kalau ceritanya saja tidak jelas, lalu bagaimana kita mau pecahkan masalahnya?”

Yusak yang awalnya telah membuka jalan terhadap upaya untuk mengembangkan hutan sejak lebih dari satu dekade lalu, akhirnya menyadari bahwa keseluruhan proyek itu adalah suatu kesalahan besar. Hal itu akan menimbulkan kehancuran yang luar biasa terhadap masyarakat di Boven Digoel. Dan ia menyadari bahwa kehancuran itu kelak tidak mungkin bisa diperbaiki. “Saya tidak mau memikul dosa,” ungkapnya. “(Semuanya) harus dibongkar habis-habisan.”

Bagian 7: ‘Itu bagai awan jatuh’

Belum lama ini, tim dari Greenpeace terbang dengan helikopter melintasi hutan di Boven Digoel. Ada kabut tipis yang melayang di atas rindang pepohonan yang begitu rapat membentang sepanjang cakrawala. Burung-burung enggang yang berpasang-pasangan terbang menghinggapi pucuk-pucuk pohon. Namun, ketika tim tiba di perbatasan Proyek Tanah Merah, tampak pemandangan yang kontras. Kehancuran mulai terlihat. Pohon-pohon sirnah dan yang bisa dilihat hanyalah potret buram sisa pembabatan hutan. Semuanya kelabu dengan perlintasan jalan-jalan lumpur berwarna merah yang saling terhubung. Tunas-tunas sawit merekah dalam barisan yang teratur.

Pembukaan hutan dimulai di sepanjang Sungai Digul yang berdekatan dengan Desa Anggai dan merambat menuju ke barat. Masyarakat di desa mengabari kami bahwa sumber air minum mereka telah berubah berwarna merah tanah. Kini, mereka juga harus berjalan semakin jauh hanya untuk mencari makan. Perjalanan yang mereka lakukan itu semakin sulit karena tak ada lagi pohon-pohon yang melindungi mereka dari sengatan matahari. “Hasil alam yang Tuhan sudah berikan lewat kita hancur di tempat,” kata seorang lelaki tua dari Anggai. “(Itu bagai) awan jatuh.”

Saat ini, kawasan seluas lebih dari Kota Jogjakarta itu sedang ditebangi. Ada dua perusahaan yang sekarang beroperasi dan keduanya dimiliki oleh perusahaan anonim yang berada di UEA, sekitar 7.000 kilometer jaraknya dari Boven Digoel. Chairul masih memegang sebagian kecil sahamnya. Dan memang sudah diatur agar ia dapat memberi untung jika satu bagian itu dapat diselesaikannya. Ia kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Bisnis Indonesia-Malaysia. Secara rutin, wajahnya terpampang di media-media bersama dengan orang-orang penting dan berpengaruh, baik itu di Indonesia maupun Malaysia. Pada suatu wawancara, ia membanggakan bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan para menteri dan mengakui Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang baru, sebagai teman mengobrolnya.

Area hutan yang telah ditebangi hingga saat ini baru mewakili dua persen dari total wilayah proyek. Pembangunan kilang gergaji raksasa masih berlangsung. Tadmax sudah menjual sahamnya di dalam perusahaan patungan pemilik pabrik itu. Kini, perusahaan patungan itu dimiliki bersama oleh perusahaan kayu bernama Shin Yang dan Malindo Investments, sebuah perusahaan anonim yang terdaftar di kantor akuntan yang beralamat di salah satu gedung pencakar langit di Dubai. Chairul bersikeras bahwa penundaan pembangunan pabrik besar itu telah jadi penghambat yang membuat proyek berjalan lambat. Tanpa kilang gergaji, maka perusahaan yang menebang kayu akan mengalami kesulitan untuk memasarkan kayu yang dihasilkan dari pembukaan lahan tersebut. Namun, jika pembangunan pengolahan kayu itu kelak rampung, maka aktivitas penghancuran hutan di sekitarnya akan meningkat lebih cepat dari yang bisa dibayangkan.

Persekongkolan yang meliputi Proyek Tanah Merah telah membuat Pemerintah Kabupaten Boven Digoel semakin memasuki kamar yang gelap gulita. Di sela-sela Festival Pesta Ulat Sagu pada September lalu, Bupati Boven Digoel yang menjabat saat ini, Benediktus Tambonop, memberi tahu kami kalau ia sendiri tidak tahu siapa saja para pemegang konsesi di kabupatennya. Sejak menjabat pada tahun 2015, Benediktus menyadari bahwa kabupatennya telah dibebani dengan begitu banyak izin dibandingkan wilayah lain di Papua. KPK telah mengabarkan padanya bahwa terdapat lebih dari 20 perusahaan dengan izin-izin di kabupatennya. Para pemilik izin-izin itu baru mulai menampilkan batang hidungnya ketika Sang Bupati mengumumkan lewat radio kalau ia berencana hendak mencabut izin-izin.

“Langsung muncul. Satu per satu, (mereka) mulai telepon kita,” ungkap Benediktus. Ia menemukan sejumlah perusahaan yang justru tidak berada di Boven Digoel, melainkan beralamat di Singapura dan Malaysia. “Sampai hari ini, kita masih cari tahu, sebenarnya di mana kantornya dan bagaimana mereka punya izin.”

Dua perkara yang saling terjalin itu, yakni soal ketidakterbukaan dalam kepemilikan perusahaan dan perizinan terhadap perkebunan, telah menyita perhatian banyak aktivis, jurnalis, dan pejabat pemerintah di luar Kabupaten Boven Digoel. Selama satu tahun terakhir ini, beragam analisis mulai gencar mengungkap bagaimana para konglomerat sawit dan kayu di Indonesia bisa menyamarkan jangkauan operasinya melalui sederetan “perusahaan bayangan” (shadow company). Perusahaan bayangan adalah perusahaan yang dikelola oleh konglomerat-konglomerat melalui individu-individu yang bukan pemilik sebenarnya sebagai pemegang saham. Banyak dari perusahaan-perusahaan semacam itu yang kemudian menyalurkan keuntungan melalui struktur perusahaan yang sulit ditelusuri dan difasilitasi oleh secrecy jurisdiction di luar negeri.

Selama beberapa dekade terakhir, terutama dalam rentang dua puluh tahun ini, terdapat sekitar 210 ribu kilometer persegi lahan di Indonesia — atau seluas lebih dari Pulau Sulawesi — yang telah diserahkan kepada perusahaan perkebunan. Izin-izin dikeluarkan dalam keadaan yang remang-remang. Tentu saja, izin-izin itu melibatkan politisi daerah dan memposisikan mereka pada situasi yang rentan pada peluang korupsi. Pada tahun 2018, KPK menggenapkan kasusnya yang keseratus terhadap kepala daerah. Jumlah kasus yang ditangani KPK itu bisa saja merupakan sebuah fenomena gunung es. Artinya, kemungkinan ada jauh lebih banyak lagi tindakan korupsi yang telah dilakukan di lebih dari empat ratus kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Banyak politisi maupun kepala daerah terjerat hukum akibat korupsi anggaran daerah dan penipuan pengadaan barang/jasa. Mereka juga turut andil dalam kongkalikong penerbitan izin-izin konsesi. Nasib hutan pun berakhir tragis karena telah diserahkan kepada perusahaan-perusahaan.

Persoalan kerahasiaan perusahaan dan korupsi dalam proses perizinan perlu ditelusuri lebih lanjut untuk menemukan siapa yang bersembunyi di balik perusahaan-perusahaan itu dan bagaimana mereka bisa mendapatkan aset-aset mereka. Proyek Tanah Merah merupakan potret yang menarik dari keterkaitan kedua fenomena itu. Maka, upaya untuk mengungkap siapa sosok yang sedang bersembunyi di balik rumitnya jaringan perusahaan cangkang maupun para pemegang sahamnya adalah pula upaya yang dapat menguak jawaban terhadap mengapa perusahaan-perusahaan semacam itu sejak semula bisa mendapatkan izin yang begitu berharga.

Pemerintah telah merespon persoalan yang ada dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan baru. Pada September tahun lalu, Presiden Jokowi memerintahkan untuk melakukan peninjauan terhadap seluruh izin perkebunan sawit di Indonesia sebagai bagian dari moratorium sawit melalui Inpres №8 Tahun 2018. Sementara pada Maret 2018, Peraturan Presiden (Perpres) №13 Tahun 2018 juga telah mulai berlaku. Perpres itu mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan identitas pemilik manfaat (beneficial owners) kepada pemerintah. Jika peraturan itu diimplementasikan dengan baik, maka hal itu akan menyibak tirai yang selama ini menyembunyikan sosok-sosok sebenarnya di balik para pemegang saham yang namanya sekadar dipakai.

Kombinasi dari kedua kebijakan itu juga diharapkan akan mampu menerangi lorong gelap dan membongkar kedok yang ada di balik Proyek Tanah Merah. Ini adalah cerita yang masih jauh menuju titik akhir yang terang benderang. Tak hanya nasib hutan yang sedang dipertaruhkan, melainkan pula keberlangsungan masyarakat adat yang tinggal dan menggantungkan hidup di dalamnya. Sampai di sini, keputusan-keputusan yang telah diambil masih menghadapi situasi yang remang-remang dan diliputi teka-teki. Pergumulan terus berlangsung untuk mengungkap persekongkolan yang penuh misteri. Dan di balik pintu yang tertutup rapat tersebut, perjuangan terhadap hak atas tanah pun berlanjut.

Empat tahun yang lalu, rencana gelap Menara Group untuk membangun serangkaian perkebunan gula berskala raksasa di Kepulauan Aru terkuak dan berhasil digagalkan. Tetapi untuk saat ini, Proyek Tanah Merah masih diliputi bayang-bayang yang kelam.

“Ini semua serba rahasia,” Pastor Felix memberitahu kami. “Orang yang bermasalahnya saja bersembunyi.”

Ikuti halaman Facebook, Instagram dan Medium kami, untuk menerima berita terkait artikel, film dan foto cerita baru ketika dirilis.

Koreksi, 29 Januari 2021: Artikel ini awalnya menyatakan bahwa pemegang saham minoritas dari PT Indo Asiana Lestari, adalah Rimbunan Hijau. Pemegang saham minoritas itu bernama PT Rimbunan Hijau Plantations Indonesia. Namun, tidak ada bukti kalau konglomerat kayu Malaysia dengan nama yang sama itu, punya keterhubungan.