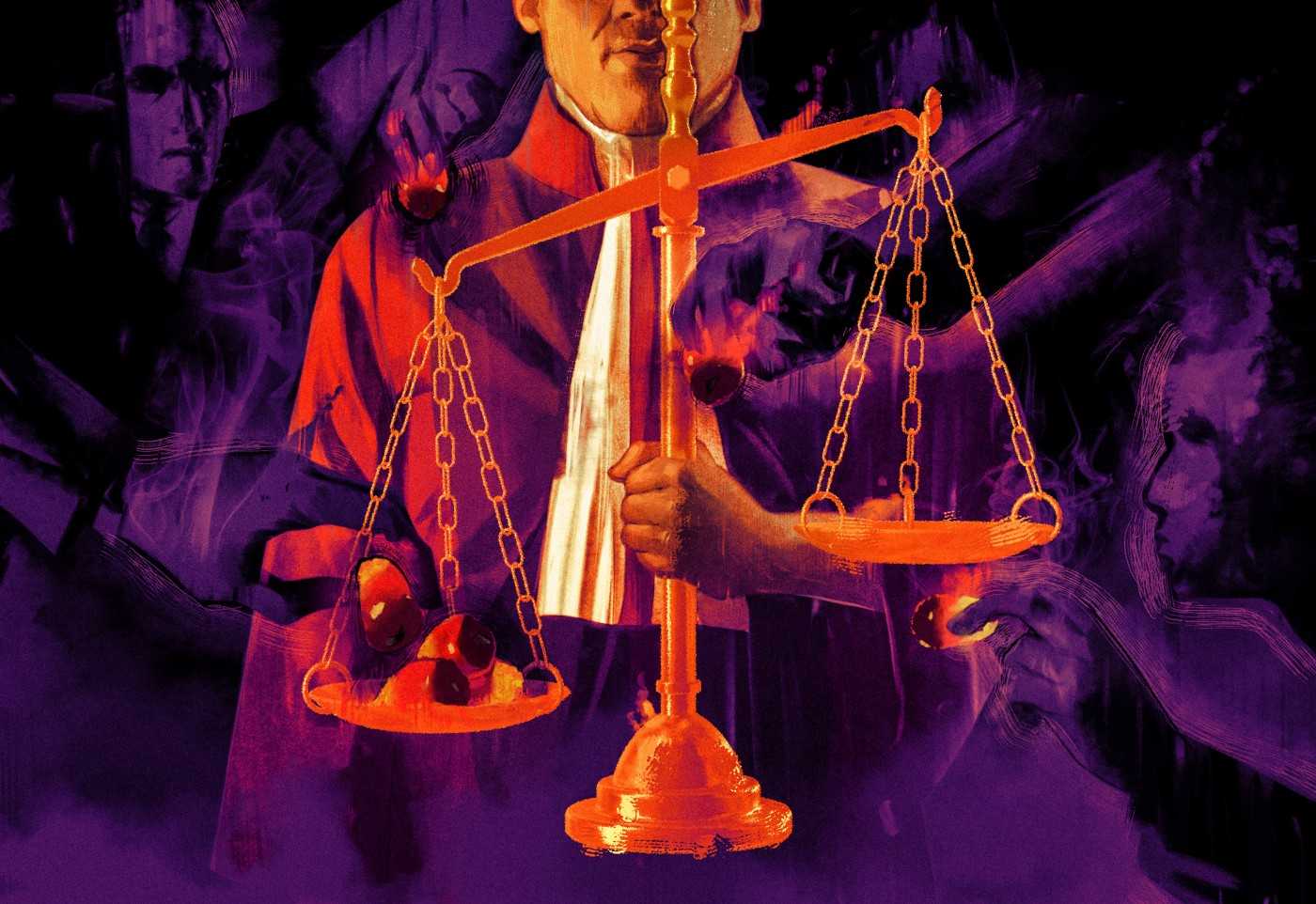

- Tangan-tangan Setan Bekerja adalah bagian kedua dari Indonesia Dijual, seri investigasi yang akan memberikan pencerahan terhadap korupsi di balik krisis deforestasi dan hak lahan di Indonesia.

- Indonesia Dijual merupakan suatu kolaborasi antara Mongabay dan The Gecko Project. Cerita berseri ini adalah hasil reportase di berbagai wilayah di Indonesia selama 16 bulan, melalui wawancara dengan para fixer, perantara, pengacara dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan lahan, dan masyarakat yang paling terkena dampak.

Prolog: Jakarta, 2013

Jam kerja sudah usai lama tatkala ketua hakim tertinggi Indonesia itu melangkahkan kaki keluar rumah dinasnya di Jakarta untuk menyambut tamu, pada Oktober 2013.

Beberapa bulan terakhir merupakan masa tersibuk bagi Akil Mochtar. Kewenangan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi menyebabkan dia harus memimpin penyelesaian kasus-kasus ruwet para calon kepala daerah yang belum lama selesai pemilihan.

Mereka yang gagal dan merasa dicurangi melalui suap, pengubahan hasil perolehan suara ataupun segala bentuk tipu daya dalam memenangkan pertarungan sengit itu dapat menggugat pada lembaga peradilan yang dipimpin Akil.

Malam itu, Akil lembur untuk kerja sampingan yang sangat menggiurkan. Siang hari, dia mengemban tugas resmi menjalankan lembaga yang paling dipercaya di negara ini sembari memerankan sosok hakim yang tak memihak.

Kala malam hari, dia menjajakan putusan di meja negosiasi kepada para penggugat yang rela merogoh kantong. Akil jadi bagian sistem korup yang seharusnya dia awasi.

Tampak seorang pebisnis duduk menanti di sebuah bangku, bersisian dengan semak yang terpangkas rapi di teras rumah Akil. Di balik kemejanya ada empat amplop berisi sekitar Rp3 miliar dalam dolar AS dan Singapura. Lelaki ini ditemani seorang perempuan berjilbab dan berkacamata, juga anggota DPR yang menjadi perantara.

Sesaat setelah Akil melangkahkan kaki menuju teras rumah, belasan penyelidik KPK datang mengepung dan menangkap mereka.

Tak lama, mereka sudah mengenakan rompi oranye cerah digiring ke Kantor KPK di Jakarta Selatan, melewati lampu sorot dan jepretan kamera.

Gambaran hakim tertinggi negara yang menjadi tawanan KPK sungguh mengejutkan dan membuat rakyat bergidik ngeri. Seorang pemuka agama menyerukan agar dia disalib, sementara demonstran di Solo, Jawa Tengah, memotong jari patung Akil dan menuntut ketua MK ini digantung di Monas.

Tahun itu, 15 tahun setelah Indonesia jadi negara demokrasi, bak rahasia umum uang memainkan peran kotor dalam menentukan hasil pemilihan umum.

Partai politik menghimpun uang dalam jumlah besar hanya untuk menaruh calon mereka di surat suara, dan pemilih pun berharap mendapatkan cipratanuang dari calon serius yang mau bertarung. Harga kursi jabatan di kota, kabupaten dan provinsi melambung hingga belasan miliar rupiah. Hanya mereka yang memiliki bekingan kaya dan paling menikmati seni kegelapan ‘politik uang’ saja yang pantas berharap menang.

Penahanan Akil menunjukkan betapa dalamnya bisnis bobrok ini menginfeksi pengadilan paling mulia yang diamanahkan melindungi kesucian negara. KPK menemukan, Akil setidaknya meraup untung sekitar Rp57 miliar dari bantuan yang dia tawarkan agar calon berbagai daerah dapat membalik kekalahan atau mempertahankan kemenangan hingga meluluhlantakkan sistem keadilan dan demokrasi sekaligus. Bukti yang dikumpulkan KPK ini memperlihatkan, betapa kesepakatan bawah tangan sudah biasa bagi Akil dan para politisi itu.

Tatkala Akil menjadi titik fokus penyelidikan, KPK terus bekerja menembus politisi yang terperangkap dalam jaringan itu. Yang pertama tumbang, Hambit Bintih, baru saja memenangkan kampanye kontroversial sebagai bupati, di Gunung Mas, kabupaten di Kalimantan Tengah.

Dalam beberapa jam setelah ‘sengatan’ di rumah Akil, penyidik KPK menangkap Hambit di sebuah kamar hotel mewah, Lantai 17, di Jakarta. Tamatlah sudah kebebasan dan karir politiknya.

Hambit tertangkap dengan limpahan kemewahan yang mungkin sulit terpenuhi dari gaji seorang bupati: tas kulit desainer dari Italia, tumpukan uang tunai, dan buku tabungan bank atas nama Cornelis Nalau Antun, pengusaha yang dia kirim untuk menyuap si hakim.

Di bawah sorotan media, beberapa informasi rinci pun menyeruak tentang sang bupati dan pengusaha yang disebut sebagai keponakan Hambit sekaligus manajer keuangan dalam kampanyenya.

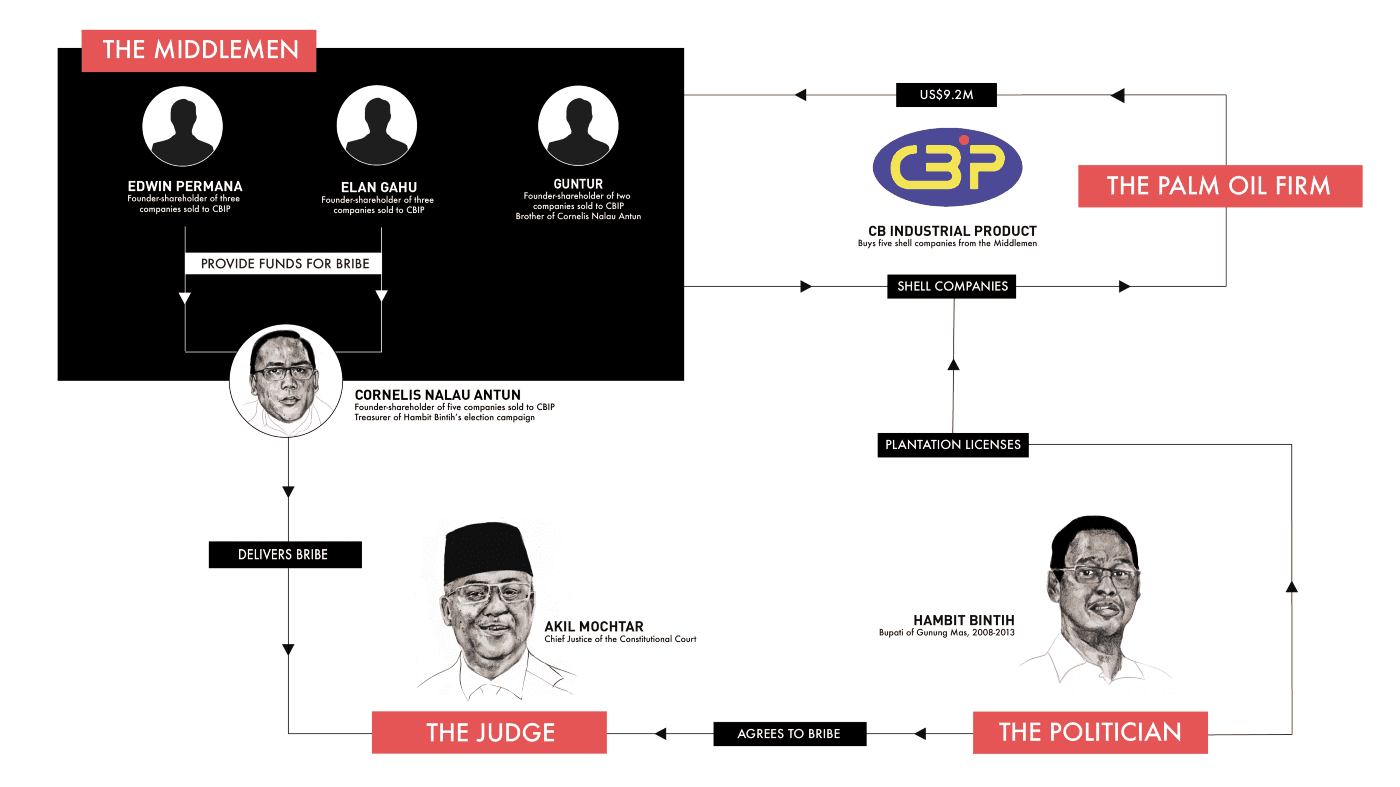

Dalam proses pengadilan lanjutan**,** terkuak fakta tugas Cornelis tak sekadar mengirimkan uang tunai kepada Akil, juga mencari mereka yang mau mengisi pundi uang itu.

Setelah Hambit menyepakati harga dengan sang hakim, Cornelis pun menghubungi dua kawan dari Kalimantan Tengah agar meminjami uang. Di pengadilan, dua kawan itu disebut sebagai ‘pengusaha,’ masing-masing menyediakan uang tunai Rp1 miliar. Pengakuan mereka, tak pernah menanyakan akan dipakai untuk apa uang itu.

KPK masih terlalu disibukkan dengan penelusuran petunjuk alur lain penyuapan Akil hingga belum melanjutkan penyelidikan ini. Tuntutan terhadap Hambit sebetulnya mudah dibuktikan melalui banyak pesan singkat mengekspos jual beli dengan sang hakim, sementara Cornelis tertangkap basah. Sumber uang dikaitkan dengan kemurahan hati dua pebisnis kaya raya yang bersedia membantu kawan tanpa banyak cakap.

Hambit dan Cornelis, masing-masing dijatuhi hukuman empat dan tiga tahun penjara, sedangkan Akil yang diadili terpisah kena hukuman seumur hidup, babak ini pun rampung dan ditutup. Meskipun begitu, cerita sesungguhnya yang lebih dalam masih bersembunyi di balik tabir.

The Gecko Project dan Mongabay melanjutkan penyelidikan yang dimulai jaksa penuntut. Kami menemukan jejak lebih jauh yang menuntun pada sumber uang, yakni serangkaian kesepakatan lahan yang terjadi selama beberapa bulan menjelang pemilu.

Kesepakatan ini mencakup areal lahan hampir sama dengan Jakarta, ditinggali ribuan masyarakat asli, dan mencakup hutan-hutan terbaik yang tersisa di Kalimantan.

Setelah Hambit, Cornelis dan Akil menjalani hukuman mereka, lain pihak, perusahaan sawit yang telah lakukan kesepakatan-kesepakatan lahan tak tersentuh. Hingga kini, perusahaan masih menghancurkan hutan di Gunung Mas.

Dari penyelidikan kami berdasarkan wawancara dengan sumber-sumber yang dekat dengan mereka yang terlibat dalam kesepakatan, penuntut KPK, catatan pengadilan, dan dokumen perusahaan, diketahui, penyuapan Akil Mochtar bukanlah titik nadir penyelewengan demokrasi di Gunung Mas. Ia hanyalah secuil gejala dari sistem yang telah berkembang dengan menyerahkan sumber alam kepada perusahaan swasta dan duit-duit haram buat pilkada korup.

Kisah di balik kesepakatan lahan di Gunung Mas, mengungkap bagaimana sistem itu bekerja. Ia memperlihatkan, betapa kehancuran lingkungan Indonesia dan penggerogotan demokrasi itu saling terkait erat.

Kini, kampanye pilkada pada 171 daerah di berbagai penjuru negeri berlangsung, dengan sistem yang sepenuhnya masih belum berubah…

Bagian 1: Tahun Politik

Kala malam penangkapan Hambit dan Cornelis, Iswan Guna, pria asli Gunung Mas, tengah dalam perjalanan pulang dari Jakarta.

Iswan, berperawakan gempal dan energik berusia awal 40-an tahun adalah juru kampanye calon lain yang baru saja dikalahkan Hambit dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Awal hari itu, Iswan dimintai keterangan sebagai saksi oleh Akil Mochtar, sang Hakim Konstitusi dalam sidang sengketa pilkada.

Malam hari kala tiba di Palangkaraya, Iswan mendapat kabar penangkapan di rumah Akil melalui telepon dari temannya. Diapun lantas membuka tvOne.

Bagi Iswan, kabar ini punya gaung istimewa. Satu tahun terakhir, dia menghabiskan waktu untuk melawan Hambit, demi memperjuangkan nasib empat desa di Gunung Mas, termasuk desa kelahirannya, Tuyun.

Desa ini berada di bantaran Kahayan, sungai besar yang mengalir dari jantung hutan Kalimantan menuju selatan melintasi Palangkaraya hingga bermuara di Laut Jawa.

Tahun 2012, terdengar desas-desus di Tuyun dan desa-desa sekitar bahwa lahan mereka akan dicaplok perkebunan besar sawit. Pertanda pertama bermunculan patok-patok di lahan mereka sebagai penanda batas proyek.

Iswan mendengar kekhawatiran warga kala melintasi desa-desa ini. “Apa ini?” demikian dia ingat orang berujar. “Matilah kita! Habis pohon karet kita, pohon getah kita di sini!”

Gunung Mas, berada di jantung Kalimantan ini merupakan hutan dataran rendah dengan beragam satwa liar dan dialiri banyak sungai. Di bagian paling utara, dimulai dengan rangkaian pegunungan yang mengular melintasi tengah pulau.

Kabupaten ini jadi lokasi bersejarah, kala ratusan kepala suku dari seluruh penjuru pulau ini sepakat berdamai satu sama lain dan dengan kolonial Belanda pada 1894. Dalam pertemuan di Tumbang Anoi ini, membangkitkan rasa persatuan di antara suku-suku pedalaman Kalimantan yang beragam bahasa dan budaya, di bawah payung nama Dayak.

Pada abad 20, suku Dayak mulai gencatan senjata dengan Belanda, meskipun bukan hal mudah bagi mereka. Babak baru ini disertai peningkatan hubungan dengan pihak luar yang mengincar kekayaan alam di pulau itu.

Masyarakat Gunung Mas, mencari nafkah melalui pertanian, dengan bercocok tanam dari padi sampai buah-buahan, nyadap karet, dan penambangan emas di sungai untuk kebutuhan sendiri. Mereka mengatur wilayah melalui adat istiadat tak tertulis. Lahan mereka miliki turun menurun dari leluhur.

Meski hukum adat diakui dalam UUD 1945, tetapi seakan tak berlaku kala pembuatan Undang-undang. Sejak pertengahan 1960-an, di bawah rezim Soeharto, negara ini memakai peraturan perundangan sebagai alat mengeluarkan izin pembalakan kayu kepada militer dan perusahaan-perusahaan kroni dan keluarganya.

Di bawah pemerintahan Soeharto, Gunung Mas, terus-menerus jadi target perusahaan yang terkoneksi dengan kaum elit kekuasaan. Hutan masyarakat adat Dayak makin rusak, tetapi perlawanan mereka terkekang dan penuh ketakutan di era rezim Orde Baru.

Awal 2000-an, setelah Soeharto lengser, kewenangan mengendalikan lahan pun bergeser dari pemerintah pusat ke daerah (kabupaten/kota). Bupati/wali kota dipilih secara demokrasi.

Saat itu, permintaan dunia akan minyak sawit makin meningkat. Minyak nabati ini sangat menjanjikan sebagai industri makanan, kosmetik sampai bahan bakar nabati.

Pulau Kalimantan, pun jadi sasaran pengembangan komoditas ini. Bupati-bupati yang baru memegang tampuk kekuasaan segera didekati perusahaan-perusahaan perkebunan besar, terutama dari Indonesia dan Malaysia. Mereka haus lahan.

Selama masa jabatan pertama, mulai pada 2003, para bupati menyerahkan jutaan hektar lahan kepada perusahaan perkebunan tanpa memedulikan kalau sebagian besar lahan sudah terlebih dahulu diklaim masyarakat adat.

Para bupati yang memegang kendalipun, mirip kala Soeharto memegang negara ini, rentan terpikat korupsi. Belasan bupati disergap KPK, terutama atas tuduhan menerima suap. Sayangnya, situasi yang menyebabkan penyerahan petak-petak lahan raksasa dari negara ini kepada investor swasta luput dari perhatian.

Perjalanan Hambit Bintih untuk jadi Bupati Gunung Mas dimulai tatkala dia keluar dari kampung untuk menempuh pendidikan di Palangkaraya. Dia lahir tahun 1958, dari keluarga petani di Desa Tumbang Kajuei.

Hingga kini, hanya ada sedikit orang asal Gunung Mas berhasil menempuh pendidikan lebih dari tingkat sekolah menengah. Hambit lulus universitas lalu jadi PNS. Saat Soeharto jatuh pada 1998, karir Hambit melejit jadi Kepala Dinas Pendapatan Kodya Palangkaraya. Dia aktif di Partai Golkar.

Berbekal pengalaman birokrasi dan politik, Hambit memiliki peran penting di kabupaten kelahirannya itu. Pada 2003, di Gunung Mas, dia sebagai wakil dari Bupati Julius Djudae Anom, lebih senior darinya. Pasangan ini memegang kendali atas kabupaten yang kala itu minim infrastruktur dan lemah secara ekonomi tetapi kaya sumber alam berupa kayu, batubara, emas dan lahan.

Di bawah pemerintahan Djudae, ekspansi sawit diredam walaupun perkebunan mulai berkembang pesat di kabupaten pesisir sebelah selatan Gunung Mas.

Hartalib Saleh, anggota tim kampanye masa jabatan kedua Djudae, mengatakan pada kami, Hambit selama ini telah lobi-lobi agar makin banyak perusahaan swasta masuk.

Pada 2008, Hambit pindah ke PDIP agar bisa maju melawan Djudae. Dia menang tipis. Nasib kabupaten ini pun berada di tangannya.

Pada 2012, patok-patok misterius mulai bermunculan di desa kelahiran Iswan, Tuyun. Nasib miris menimpa masyarakat pedesaan di Indonesia, lahan-lahan mereka jadi konsesi perusahaan perkebunan. Ada banyak perusahaan merampas lahan warga begitu saja tanpa ganti rugi.

Perusahaan-perusahaan ini menekan perlawanan masyarakat dengan bantuan polisi dan militer. Ada pula perusahaan yang memberi iming-iming lapangan pekerjaan dan kebun untuk petani, tetapi kebanyakan hanya janji manis. Konflik lahan dan sumber daya alam terjadi di berbagai penjuru negeri antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan negara bahkan antar sesama mereka sendiri.

Kala itu, Iswan menyaksikan di layar televisi konflik lahan penuh kekerasan terjadi di Mesuji, Sumatera. Diapun terinspirasi untuk menghimpun dan melakukan perlawanan.

Setelah 300-an warga dari Tuyun dan sekitar menulis surat kepada Hambit untuk menolak izin yang mengancam lahan mereka itu, barulah sang bupati mengutus wakilnya, Arton Dohong, bermusyawarah dengan warga di sebuah sekolah dekat Sungai Kahayan.

Masyarakat Dayak bersiap diri mengikuti pertemuan ini dengan memasang spanduk buatan sendiri berjejer di depan rumah mereka. Iswan ingat salah satu spanduk menggambarkan anak-anak dengan pertanyaan, “MAKAN APA ANAK CUCU KAMI INI?”

“Sangat, sangat menyentuh publik sebenarnya,” kata Iswan.

Dengan kawalan satu peleton polisi, tibalah Arton di sekolah itu, sekitar 150 warga desa sudah berkumpul. Awalnya, Arton mendengarkan tatkala warga menyuarakan kekhawatiran. Namun, dia lantas mengatakan, perkebunan ini program pemerintah dan tak dapat ditentang.

Iswan mendapatkan pesan singkat dari salah satu koordinatornya soal polisi telah menurunkan spanduk-spanduk warga. “Mendidih rasanya darah saya setelah mendegar itu,” ceritanya.

Musyawarah berujung ricuh tatkala Iswan berang melihat hak dan kebebasan warga bersuara tertindas. Tak ada kesepakatan tercapai. Iswan bersumpah, jika pemerintahan Hambit membiarkan desa-desa setempat jadi mangsa perkebunan, dia akan mengerahkan massa untuk berdemonstrasi.

Hambit terus mengelak dan menunda. Dalam waktu singkat, tumpahlah masyarakat Dayak di sebuah kantor kecamatan. Cuplikan video dari YouTube menunjukkan, mereka berunjuk rasa di hadapan barisan polisi, sementara wakil-wakil mereka meneriakkan tuntutan melalui pengeras suara.

Tuyun, bukanlah satu-satunya lokasi kemelut di Gunung Mas tahun itu. Di barat laut, tepatnya Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Tewah, ada sembilan desa mengendus rencana pembangunan perkebunan raksasa lain yang berjarak hanya satu kilometer dari Sungai Kahayan.

Ratusan warga Dayak, kembali menggelar unjuk rasa di halaman DPRD, menuntut izin perusahaan dicabut.

Di permukaan, terlihat masyarakat Tuyun, Kahayan Hulu Utara dan Tewah, berhasil menang dalam perjuangan mereka. Di Tuyun, perusahaan berjanji tertulis untuk tak menggunakan kekerasan memaksa warga menjual lahan.

Di sebelah barat laut, Hambit mengeluarkan instruksi agar hutan kelola masyarakat tak jadi konsesi perkebunan. Meskipun begitu, sebetulnya masalah ini tak selesai sampai di situ.

Di depan publik, Hambit memang terlihat memenuhi tuntutan masyarakat, tetapi diam-diam dia mengeluarkan sejumlah izin sawit terpisah. Izin-izin baru ini menorehkan dampak jauh lebih dahsyat pada desa-desa yang kala itu menentang keras perkebunan.

Di Tuyun, konsesi pertama berjarak lima kilometer dari wilayah desa, konsesi kedua justru menelan habis semua lahan sawah dan desa mereka. Secara keseluruhan, enam izin baru yang keluar 19 bulan terakhir masa jabatan Hambit mengancam puluhan desa di sepanjang Sungai Kahayan dan anak sungainya, Rungan. Jika kawasan itu benar-benar terbangun, yang tersisa bagi ribuan masyarakat hanyalah lahan seluas beberapa ratus meter terletak di antara rumah mereka dan areal perkebunan.

Masyarakat Tuyun, pertama kali mengetahui izin baru ini dari kemunculan patok-patok kayu penanda batas, persis seperti yang mereka temui pada izin sebelumnya. Bedanya, kali ini patok-patok itu mereka temukan terpancang di dalam desa mereka. “Habis itu kan, di bawahnya, perusahaan itu,” kata Dagok Numai, petani setempat. “Habislah, rumah kita ini.”

Secara keseluruhan, luas konsesi yang dikeluarkan Hambit selama 19 bulan terakhir masa jabatan pertama lebih besar dan lebih luas dari jumlah yang dikuasai sebelumnya oleh semua perusahaan perkebunan di Gunung Mas.

Menilik kembali kejadian-kejadian masa silam yang terkuak, Iswan mampu menebak motivasi Hambit. “Ya, karena itu kan suasana politik, tahun politik,” katanya.

Bagian 2: Bukan Bayangan Biasa

Dibawah kepemimpinan Hambit, urusan pemerintahan dilakukan di serangkaian hotel dan restoran mewah di Jakarta, ribuan kilometer dari Gunung Mas. Di tempat ini, Hambit bertemu langsung dengan para investor yang mencari lahan di kabupaten itu. Ketika booming sektor sawit terjadi, birokrasi pemerintah kabupaten hanya sebagai formalitas demi menuruti kepentingan para bupati macam Hambit.

Mereka yang mau menemui Hambit harus terlebih dahulu melewati seseorang perantara di Jakarta. Dengan nama tak mau disebutkan, perantara ini berbincang dengan kami pada suatu petang di lobi satu hotel. Hambit, katanya, hanya mau berurusan dengan investor asli. Namun, dia banyak didatangi para calo yang hanya ingin mengantongi izin untuk dijual kembali ke pihak lain. Jadi, katanya, tugas perantaralah menyeleksi mereka semua. Dialah yang akan menemui mereka terlebih dahulu sebelum mengatur pertemuan antara investor yang betul-betul tepercaya dan sang bupati.

Menurut perantara ini, Hambit adalah pria supel dan rendah hati. Mereka berdua pernah melancong bersama ke Jerman pada periode pertama jabatan Hambit. Saat itu, sang bupati terkesan dengan jalan-jalan beraspal mulus dan turbin kincir angin.

“Dia ingin jadikan Gunung Mas terkenal,” kata si perantara. “Dia mau Gunung Mas lebih baik, tapi tidak mudah.”

Meski dia memuji-muji Hambit, si perantara berkata jujur soal modus semacam ini. Bahkan investor sah pun, katanya, akan membayar di bawah tangan demi mendapatkan izin. Si perantara menyebut, hal semacam ini bak “lingkaran setan” antara pemerintah dan investor.

Meskipun begitu dia tetap bersikukuh, Hambit hanya mendapat sedikit untung melalui cara ini karena harus bagi-bagi dengan yang lain. “Uang setan dimakan jin,” katanya, mengutip satu pepatah. Ia berarti, uang haram atau duit dari cara-cara nakal akan mengalir ke orang-orang tak jelas juga.

Meminta suap sebelum mengeluarkan izin adalah cara mudah bagi seorang bupati mendapatkan uang. Namun, praktik semacam ini juga berisiko besar digelandang KPK. Menangkap basah politikus saat menerima uang tunai, yang seringkali dilakukan melalui penyadapan dan operasi penangkapan, adalah makanan sehari-hari lembaga ini.

Hal ini jelas terlihat pada 2012, ketika Amran Batalipu, kala itu Bupati Buol, Sulawesi Tengah, ditangkap saat meminta imbal jasa uang Rp3 miliar dari perempuan pengusaha untuk penerbitan izin kebun sawitnya. Kejatuhan Amran adalah berkat penyadapan KPK. Dia diganjar pidana 7,5 tahun penjara.

Ada juga beberapa bupati yang cepat belajar, mereka bisa meraup jauh lebih banyak uang dengan cara di luar jangkauan KPK. Bupati-bupati ini mengeluarkan izin kepada perusahaan cangkang yang didirikan para kroni atau kerabat mereka. Bahkan, hanya dengan izin lokasi, nilai suatu perusahaan cangkang yang notabene hanya ada di atas kertas dan barangkali terdaftar di alamat rumahan, bisa melesat tinggi dari nol ke puluhan miliar rupiah. Nantinya, para kroni atau kerabat itu akan dapat menjual perusahaan cangkang ini kepada perusahaan perkebunan besar.

Yadyn Amin, jaksa KPK, berujar kepada kami, bunuh diri jika seorang bupati mendaftarkan perusahaan macam ini dengan nama sendiri. Kalau nama yang tercatat sebagai pemilik adalah orang-orang yang ada dalam kendalinya, dia dapat menjadi pemegang saham sesungguhnya meski tak tercatat. “Dia bisa jadi semacam bayangan,” katanya.

Proses ini, memberikan embel-embel legalitas kepada korupsi itu, di mana aset negara dikuasai bupati demi keuntungan pribadi. Bukanlah sesuatu yang mutlak ilegal jika seorang bupati hendak memberikan izin kepada anggota keluarga.

Hukum Indonesia masih banyak syarat agar suatu tindak pidana korupsi terpenuhi, yaitu proses pemberian izin harus melanggar Undang-undang lain, dan harus ada kerugian negara dari tindakan itu. Contoh, sekoper penuh uang mungkin dapat menjatuhkan seorang bupati. Namun, transfer bank puluhan miliar rupiah, jika dilakukan melalui anggota keluarga, bisa membuat mereka tetap bersih.

Jeffrey Winters, professor Universitas Northwestern di Amerika Serikat yang mempelajari fenomena oligarki di Indonesia, mengatakan, definisi korupsi ‘sempit’ di negeri ini menyisakan ruang abu-abu sangat luas.

“Ada banyak contoh seperti ini jika terjadi di negara lain jelas sudah dianggap korupsi, tetapi di Indonesia justru dimanfaatkan para oportunis yang bersembunyi dalam zona keruh yang mereka sebut ‘kotor tapi tidak sampai ilegal’,” katanya dalam keterangan surat elektronik.

“Hal ini menyisakan rongga teramat besar dalam permainan lindung-melindungi yang membuatnya sulit diseret ke meja hijau. Ini juga berarti, para pejabat negeri ini menggunakan sebagian besar waktu dan bakat mereka untuk mencari-cari cara agar dapat korupsi sebebas-bebasnya tetapi tetap terhindar dari jeratan definisi korupsi dalam hukum Indonesia.”

Kami mewawancarai staf yang menangani akuisisi di salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di dunia, dan para pengacara dari Indonesia dan Malaysia yang melaksanakan uji tuntas (due diligence). Mereka semua menegaskan, membeli aset dari orang yang memiliki hubungan dekat dengan bupati, walaupun anggota keluarga sendiri, tak akan ada risiko hukum. Bahwa, mereka mungkin menyalurkan puluhan miliar rupiah kepada politisi korup, tidaklah jadi soal.

Anangga W. Roosdiono, pendiri Roosdiono & Partners yang melakukan uji tuntas untuk perusahaan perkebunan, bahkan menyatakan lebih jauh lagi. Bagi perusahaan, hal semacam ini malah dinilai menguntungkan. “Selama saya tahu, kesepakatan macam ini akan terus tertutup, saya akan terus melakukannya,” katanya, menirukan ucapan calon pembeli yang melakukan praktik ini. “Karena saya tahu, jika ada bupati di baliknya, segala urusan saya akan aman selama dia ada di sana.” Anangga menyarankan, agar kliennya tak melakukan praktik-praktik ini. “Tetapi beberapa klien kami berkeras.”

Di Gunung Mas, puluhan miliar rupiah yang diperas dari kesepakatan-kesepakatan semacam ini masuk ke kantong orang yang kemudian datang menyuap Akil Mochtar atas nama Hambit: Cornelis Nalau Antun.

Cornelis lahir pada 1973 di kampung tak jauh dari desa Hambit. Dia juga merantau dari pedalaman Kalimantan dan bekerja di perusahaan tambang di Jakarta.

Wajah bundar dan berkacamata. Dari liputan persidangan di televisi, dia berkisah tentang kehidupan jauh dari hutan, bak seorang yang tak sengaja mendarat dengan parasut lalu tiba-tiba terperosok ke kasus korupsi besar.

Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, rumahnya megah bercat hijau limau, tepat di belakang rumah beton kecil di sudut kota dengan jalanan masih berdebu dan tak beraspal.

Setelah penangkapan, Arton, wakil bupati, memberitahu para wartawan di Jakarta bahwa Cornelis adalah keponakan Hambit. Selama sidang, Cornelis bersaksi, dia dan Hambit makin akrab dari 2007 ketika bergabung dalam tim kampanye periode pertama jabatan Hambit. ‘Lis’, begitu panggilan akrab Hambit padanya. Dia adalah orang kepercayaan Hambit di tengah masa-masa kritis karier politik dengan memainkan beberapa peranan berisiko tinggi.

Selama sidang perkara korupsi ini, Cornelis mengatakan kepada majelis hakim, dia setuju menyuap Akil demi rasa hormat kepada Hambit. Namun, dia juga mengatakan, sudah ada kesepakatan antara mereka berdua. Jika masa jabatan kedua Hambit pada pertengahan 2018 selesai, selaku petahana dia akan jadikan Cornelis bupati selanjutnya. Imbalan ini, bergantung pada kemenangan kembali Hambit kali kedua dan konsolidasi kekuasaan yang pada gilirannya perlu suntikan dana segar untuk kampanye. Ikatan Hambit dan Cornelis, terbentuk secara politik dan bisnis, merambah masuk ke ruang-ruang buram praktik korupsi.

Dua orang sumber memberitahu kami bahwa sang bupati telah menyuruh Cornelis mendirikan perusahaan cangkang yang akan berfungsi sebagai kendaraan untuk jual beli perizinan. Sumber pertama adalah si perantara Hambit dan seorang lagi, orang yang dekat dengan pihak-pihak terlibat dalam kesepakatan itu.

“Hambit melihat ada peluang,” kata si perantara. “Dia memerintahkan Cornelis, buat perusahaan atas namanya.” Setelah itu, lanjut sumber kedua, Cornelis tahu izin sudah keluar. “Cepat. Amat cepat dari yang biasanya.”

Pada April 2011, Cornelis mulai perusahaan cangkang pertamanya, dengan mencantumkan adik laki-lakinya, Guntur, sebagai pemegang saham minoritas. Tahun itu juga, Cornelis bermitra dengan dua kawan lain untuk membantu menutup kekurangan soal keahlian, pengalaman dan jaringan.

Adalah Elan Gahu, putera daerah asal Barito Timur, Kalimantan Tengah, yang menjabat sebagai pendiri maupun direktur perusahaan cangkang yang berdiri pada 2009 di Gunung Mas. Dalam setahun, perusahaan ini telah mengantongi izin dari Hambit lalu dijual kepada perusahaan Malaysia seharga US$4,6 juta. Kesepakatan macam inilah yang coba dilakukan lagi oleh Cornelis. Edwin Permana, kawan lama Elan jadi anggota ketiga kelompok ini. Mereka bersama-sama bakal menjalankan tiga perusahaan cangkang lainnya.

Edwin, awalnya kontraktor pembukaan lahan perusahaan sawit di Kalimantan Barat, sebelum akhirnya pindah ke Kalimantan Tengah. Dia jadi penghubung kelompok ini dengan perusahaan lain berbendera Malaysia, CB Industrial Product, yang kaya raya dan haus lahan.

CB Industrial Product (CBIP) telah melakukan aksi pertamanya di sektor perkebunan Indonesia pada 2009, dua tahun sebelum Cornelis dan kelompoknya bekerja bersama. Perusahaan ini membeli satu perusahaan cangkang yang terdaftar di Singapura, yang memegang izin lokasi di lahan berhutan seluas 8.000 hektar di Lamandau, kabupaten berbukit sejauh 170 km di sebelah barat Gunung Mas. Dengan cepat perusahaan ini menjerumuskan diri ke dalam masalah hukum.

CBIP berdiri pada 1980-an sebagai perusahaan rekayasa, dengan inti usaha produksi alat-alat untuk keperluan pabrik minyak sawit. Ketua (chairman)perusahaan itu adalah Yusof Basiron, tokoh terkemukadi dunia persawitan Malaysia. Dia menjabat sebagai dewan direksi di Sime Darby, perusahaan multitriliuner dengan kepemilikan saham sebagian oleh pemerintah Malaysia. Dia juga CEO di Dewan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (MPOC), suatu badan yang beroperasi dengan biaya negara guna mendukung komoditas ini di kancah internasional.

Dalam perkembangannya, CBIP pun tertarik pada usaha pengembangkan perkebunan sawit sendiri, pertama-tama di wilayah Kalimantan bagian Malaysia, lalu lanjut ke sisi Indonesia, di pulau ini. Setelah mendapatkan konsesi di Lamandau, perusahaan ini memicu konflik dengan petani-petani Dayak asal Desa Cuhai. Kepala Desa Cuhai, Darius Pilos Pagi, menyelidiki anak usaha CBIP. Hasil penelusurannya, menguak, perusahaan ini memulai pembukaan lahan tanpa izin lengkap.

Pada 2010, menindaklanjuti permintaan dari DPRD Lamandau, polisi menyelidiki kasus itu. Namun, penyelidikan tak kunjung membuahkan hasil. Ketika sang kepala desa melanjutkan penyelidikan sendiri, barulah terungkap bukti di balik mandeknya penyelidikan polisi.

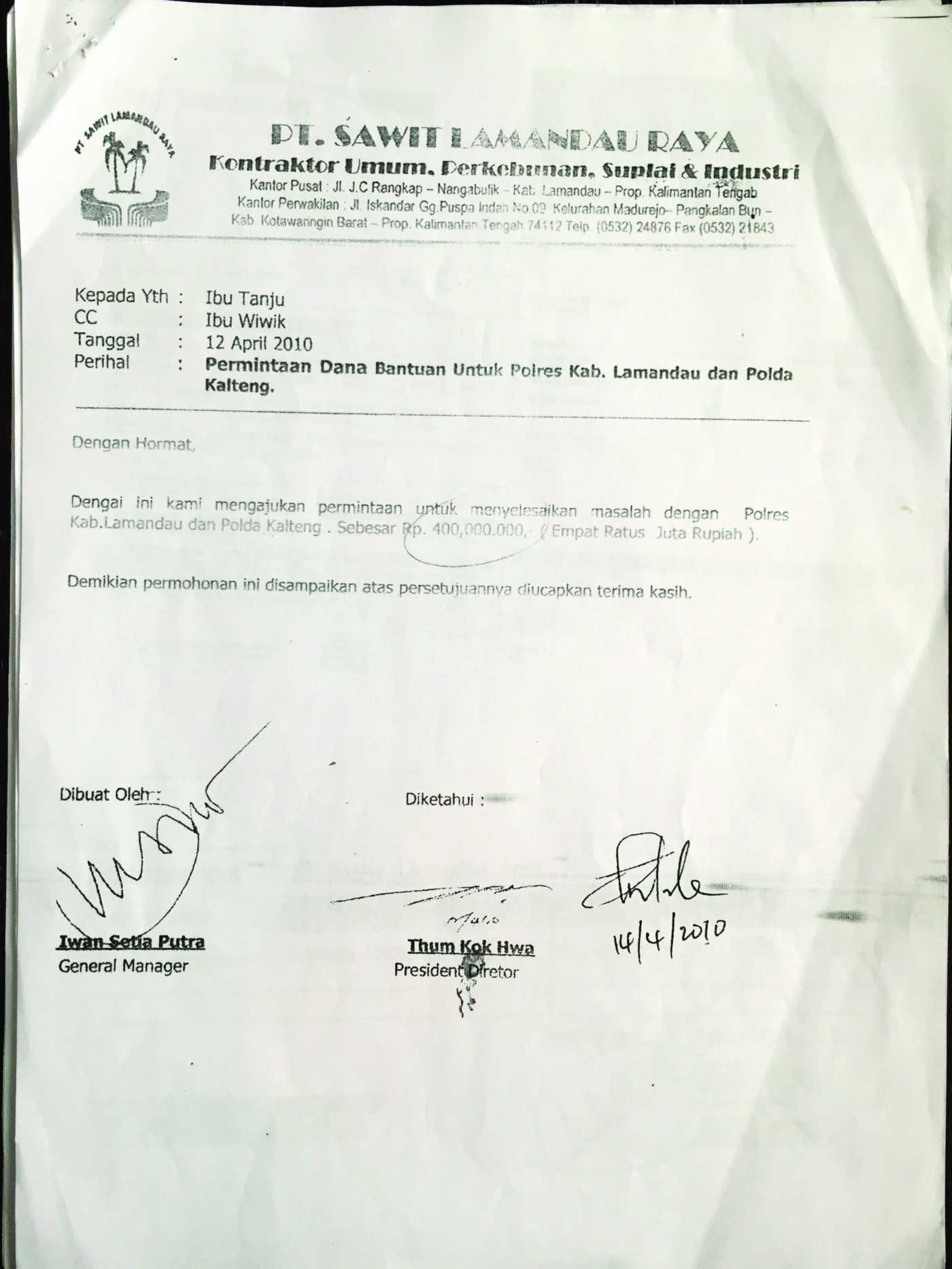

Darius mendapatkan dokumen dari sumber rahasia di perusahaan yang memberikan informasi, Iwan Setia Putra, manajer umum anak usaha CBIP, berusaha menyuap polisi agar menghentikan penyelidikan. Dokumen-dokumen ini, sebagaimana telah kami lihat, berisi memo internal dari manajer yang meminta Rp400 juta untuk “menyelesaikan masalah dengan polisi.” Dari dokumen bank diketahui, uang itu ditransfer kepadanya. Dua pekan kemudian, polisi pun menutup rapat-rapat penyelidikan ini. Iwan tak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami terkait pembayaran ini. Begitu juga CBIP, tak mau merespon upaya konfirmasi, melalui beberapa kali permintaan wawancara dan menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Melalui sebuah surat yang dikirimkan kepada aparat penegak hukum di Jakarta, termasuk KPK, Darius melaporkan, CBIP telah menjadikan warganya “pengemis di rumah sendiri yang kaya sumber daya alam.” Dia menegaskan, ada bukti kongkalikong antara CBIP dan bupati Lamandau. Tetapi temuan-temuan hasil penyelidikan Darius tenggelam begitu saja tanpa jejak. CBIP tak mendapat tindakan apa-apa atas masalah dengan polisi, mereka malah lanjut mencari lahan baru lagi untuk masuk dalam daftar aset mereka.

Edwin Permana mulai dipekerjakan CBIP di Lamandau setelah masalah-masalah hukum perusahaan itu mereda. Kami mendapat informasi soal ini dari seorang mantan kontraktor perusahaan itu. Saat bersamaan, permainan Hambit dan Cornelis di Gunung Mas, tumbuh kian subur. Elan, kawan lama Edwin yang telah mengukir rekam jejaknya di Gunung Mas, adalah yang mempertemukan kedua orang ini. Segera setelah itu, terseretlah CBIP dalam skandal yang jauh lebih besar.

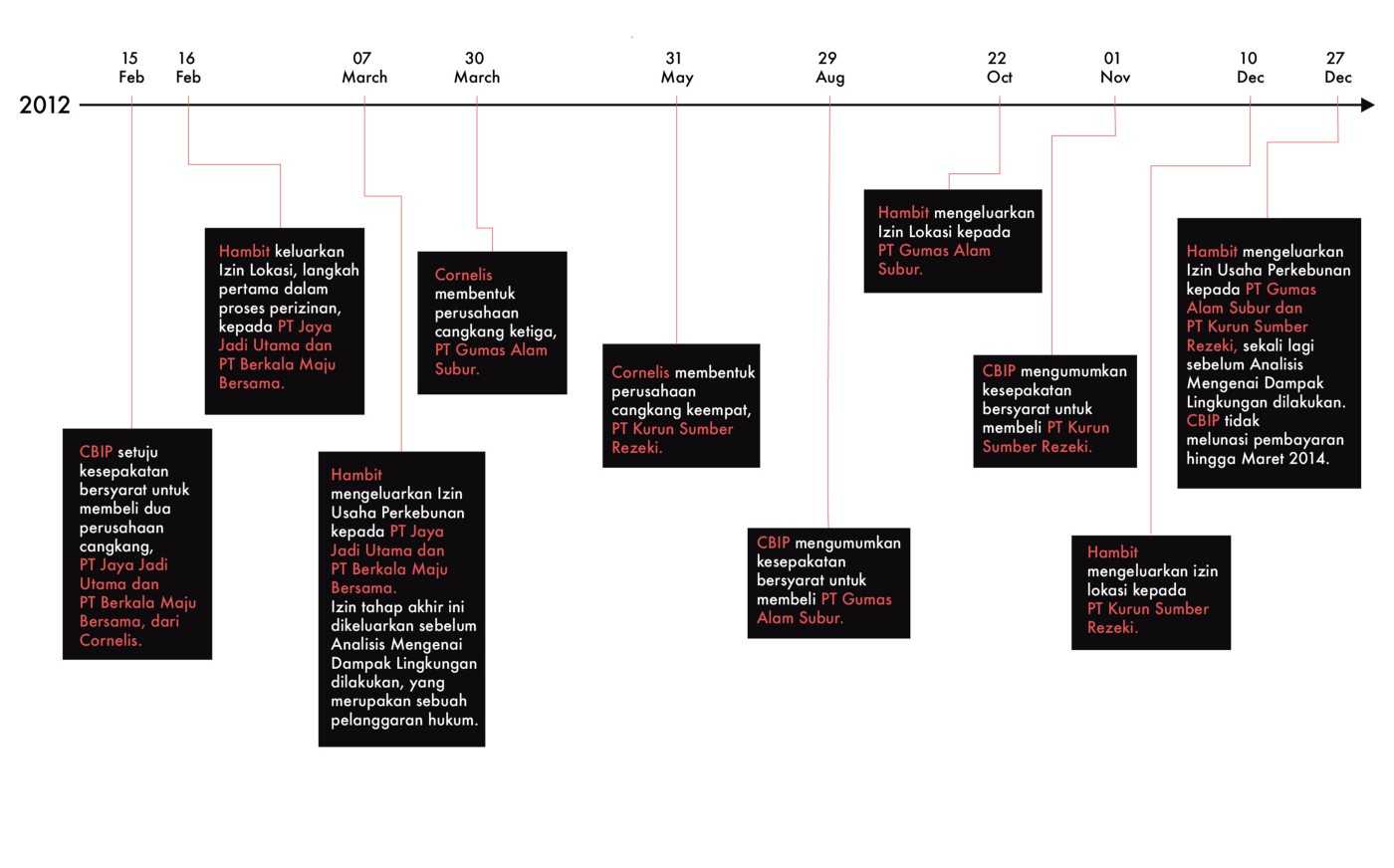

Awal tahun 2012, semua tampak berjalan baik. Cornelis dan kelompoknya sudah mendirikan perusahaan cangkang, sementara Hambit siap mengeluarkan izin dan CBIP siap membeli. Pembagian peran kelompok ini terumus jelas. Elan menangani urusan administratif, Edwin mengawasi logistik pembukaan lahan hutan dan Cornelis mengelola hubungan dengan Hambit selaku tameng politiknya.

Dalam waktu sembilan bulan di tahun 2012, Cornelis dan kelompoknya menjual empat perusahaan cangkang kepada CBIP. Izin-izin di dalamnya mencakup hampir 60.000 hektar, lebih dari cukup jadikan mereka tuan-tuan tanah terbesar sekabupaten. Empat konsesi itu berlokasi di wilayah-wilayah adat di Tuyun dan desa-desa lain yang tengah berjuang menolak perkebunan skala besar.

Kesepakatan-kesepakatan ini dibuat secara terstruktur hingga sebagian uang dibayarkan kepada Cornelis dan kelompoknya dimuka. Sisa uang dibayarkan kepada Cornelis dan kelompoknya setelah anak perusahaan CBIP maju melalui proses perizinan. Segera setelah kesepakatan dengan CBIP ditandatangani, Hambit mempercepat proses.

Proses perizinan normal sesuai prosedur, bisa memakan waktu tahunan, dipersingkat Hambit jadi hanya beberapa pekan. Dengan demikian, Hambit mengabaikan pertimbangan lingkungan, karena saat izin itu keluar belum punya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Keputusan ini membuat masyarakat di desa-desa bakal terdampak, selama beberapa bulan setelahnya menjadi tidak tahu-menahu tentang proyek ini hingga mereka tak akan memprotes proses ilegal yang terjadi. Selain itu, taktik ini juga memastikan agar semua dana bisa masuk sebelum pilkada.

Pada masa-masa akhir jabatan pertama Hambit, dia mempersiapkan satu izin lagi, yang diberikan kepada perusahaan cangkang kelima bentukan Cornelis, kemudian akan dijual ke CBIP juga. Tatkala kesepakatan ini selesai, Cornelis dan kelompoknya meraup Rp 97,2 miliar hanya dengan mengalihkan lembaran-lembaran kertas antara Hambit dan CBIP. Namun mereka masing-masing tetap punya kepemilikan saham dengan persentase kecil di perusahaan. Jika izin-izin itu berhasil terwujud menjadi hamparan perkebunan luas, mereka akan menghasilkan lebih banyak uang. Hanya dalam beberapa tahun, setelah lahan usai ditanami, saham yang dipegang Cornelis saja dapat bernilai hampir Rp275 miliar.

Kelompok Cornelis ini bangga akan keberhasilannya. Mereka jadi makin lekat, minum-minum bir di rumah satu sama lain di malam-malam yang hangat di Palangkaraya. Meskipun begitu, mereka tetap terikat dengan sang bupati yang menjadikan mereka berubah drastis seperti itu. Sedangkan bagi Hambit, ini bukanlah akhir pekerjaan mereka.

Bagian 3: ‘Ada duit nggak, Lis?’

Jelang pilkada 2013, Iswan, yang sudah mengobarkan protes terhadap izin-izin yang dikeluarkan Hambit setahun sebelumnya, diundang ke kediaman nan besar dan modern milik seorang usahawan muda bernama Jaya Samaya Monong. Usai perbincangan ringan, Jaya memberitahukan Iswan, kalau dia berencana naik jadi penantang Hambit jadi Bupati Gunung Mas. Bermodalkan perkebunan sawit luas miliknya, dan sepupu dia yang jadi Gubernur Kalimantan Tengah, Jaya menguasai baik modal maupun koneksi untuk memasangkan dirinya menantang sang petahana.

Jaya meminta Iswan masuk ke dalam tim suksesnya. Yang dapat Iswan tawarkan, hubungan baik dengan para aktivis akar rumput dan keahlian penataan organisasi yang teruji. Sebagai balasan atas dukungan ini, Iswan meminta Jaya jika menang, tak ada lagi izin perkebunan keluar dan mencabut izin “perusahaan yang nakal” yang memaksakan kehendak mereka pada masyarakat Dayak. “Kalau seperti itu, itu namanya komitmen politik,” Iswan mengingat kata-kata Jaya. “Ya bagus itu! Oke, saya terima tawaran itu”

Pilkada itu tak dapat dia menangkan dengan berbekal komitmen demikian. Pada 2013, sudah jadi rahasia umum, kalau kampanye di negeri ini bukanlah sepenuhnya arena laga mengadu kebijakan, justru adu kuat antara siapa yang dapat menghamburkan uang lebih banyak.

Istilah “politik uang” kemudian bergulir sebagai sebutan untuk berbagai bentuk seni haram calon untuk mencapai kemenangan maupun mendikte hasil pemilu. Fenomena ini diselidiki dalam buku yang akan dikeluarkan oleh ahli sosial Ward Berenschot dan Edward Aspinall, berjudul Democracy for Sale. Mereka menggambarkan “lembah hitam” korupsi dan jual-beli pengaruh yang menjadi landasan persaingan politik ini.

Pertama-tama, calon akan menyuap partai politik yang akan memutuskan siapa yang bakal masuk ke dalam lembaran surat suara. Partai secara ilegal menjajakan dukungan kepada penawar yang sanggup membayar harga tertinggi. Tarif dipasang bisa mencapai belasan miliar rupiah jika lokasi berada di daerah kaya sumber alam. Uang pun akan masuk ke kantong elit partai.

Adnan Topan Husodo, Ketua Indonesia Corruption Watch, menjelaskan, logika ini dengan kisah seorang calon wali kota yang mengusahakan segala cara dengan memanipulasi setiap partai politik yang punya kursi di DPRD kota agar tak ada yang dapat bersaing dengannya. “Biaya untuk membeli partai lebih murah daripada membeli pemilih,” kata Adnan, bercerita.

Setelah lolos menjadi calon, meminta dukungan dari calo kekuasaan setempat merupakan kunci memobilisasi pemilih. Tokoh ini termasuk imam dan pendeta, kepala desa dan ketua marga, maupun kepala organisasi masyarakat dan klub olah raga. Mereka mengharapkan imbalan atas dukungan itu. Selain itu, calon juga harus merayu pemilih. Ada beberapa metode legal, misal, mengadakan konser dihadiri penyanyi pop. Artis papan atas biasa mematok tarif ratusan juta rupiah untuk naik panggung kampanye. Ada pula metode lain yang terlarang, tetapi tetap marak walaupun sangat berbiaya tinggi, yakni bagi-bagi duit kepada calon pemilih.

Di pagi hari pemilihan, tim sukses akan membagi-bagikan uang tunai kepada calon pemilih melalui praktik ilegal yang dikenal sebagai ‘serangan fajar’. Tujuannya, bukanlah untuk memenangkan dukungan pemilih tetapi jangan sampai diremehkan. Persepsi yang hendak dibangun adalah, calon yang tak mampu atau tak bersedia membayar tidak dianggap kredibel.

“Ternyata masyarakat melihat politik itu siapa yang suka kasih uang, kasih materi — itu lebih dominan,” kata Alfridel Jinu, mantan jurnalis Kompas yang dihalangi maju dalam pemilu 2013 di Gunung Mas karena masalah teknis. “Jadi siapa yang bisa memberi suplai konsumtif itu maka akan menjadi pilihan.”

Total biaya pada berbagai cara ini sangatlah besar. Kajian KPK yang rilis Februari ini, menyebutkan, biaya pemenangan bupati paling sedikit Rp60 miliar, atau lebih US$4 juta. Makin banyak sumber alam di satu wilayah yang bisa dieksploitasi, makin tinggi biayanya.

Banyak calon mempertaruhkan kekayaan pribadi demi kesempatan menang, bahkan berutang dalam jumlah besar, yang berisiko kehancuran sendiri. Rumah sakit bahkan sudah menyiapkan ranjang tambahan pasca pemilu bagi calon-calon yang terkena dampak psikologis karena gagal terpilih.

Meskipun begitu, beberapa calon memang mampu menanggung biaya sendiri. Sebagian besar didorong membentuk aliansi dengan bekingan orang-orang kaya raya. Mereka yang berani maju dapat menjanjikan kontrak atau izin pemerintah di masa mendatang jika menang. Petahana dapat mengisi pundi-pundi mereka terlebih dahulu melalui jual beli di bawah payung kekuasaan saat masih menjabat. Siapa pun yang menang akan menduduki kursi jabatan dalam keadaan berutang atau tergadai ke sektor swasta.

Ada beberapa politikus yang berhasil mematahkan siklus ini dengan cara menolak meminta uang haram. Sebaliknya, mereka justru berupaya menarik perhatian pemilih dengan menelurkan kebijakan-kebijakan populer, bahkan terang-terangan berdiri di atas sikap anti korupsi. Sebagaimana yang diamati Berenschot dan Aspinall, calon yang berhasil melakukan demikian ini adalah mereka yang ada di perkotaan yang memiliki kelas pendidikan menengah, media massa aktif dan keadaan ekonomi heterogen.

Lebih sulit jika berkampanye jujur di tempat dengan ekonomi terkonsentrasi di satu industri, seperti sawit atau pertambangan. Karena sektor ini dapat memberikan pengaruh luar biasa dahsyat terhadap panggung politik setempat. Di daerah semacam ini, “ikatan paling erat terjalin di antara para aktor bisnis dan politik” hingga muncullah apa yang kedua penulis ini sebutkan sebagai “koalisi mafia.”

Dalam kasus Hambit, seorang pengusaha yang kini terhubung dengan grup industri sawit menjadi bagian inti tim sukses. Dia menunjuk Cornelis, sebagai bendahara kampanye. Semua orang bisa melihat jelas kemampuan mereka mendayagunakan uang. Mereka menerbangkan penyanyi Mulan Jameela, ke Gunung Mas untuk konser. Mereka mengerahkan dukungan dari tujuh partai politik. Namun, kepiawaian mereka yang sebenarnya dalam mendayagunakan uang masih belum tampak hingga usai penghitungan suara.

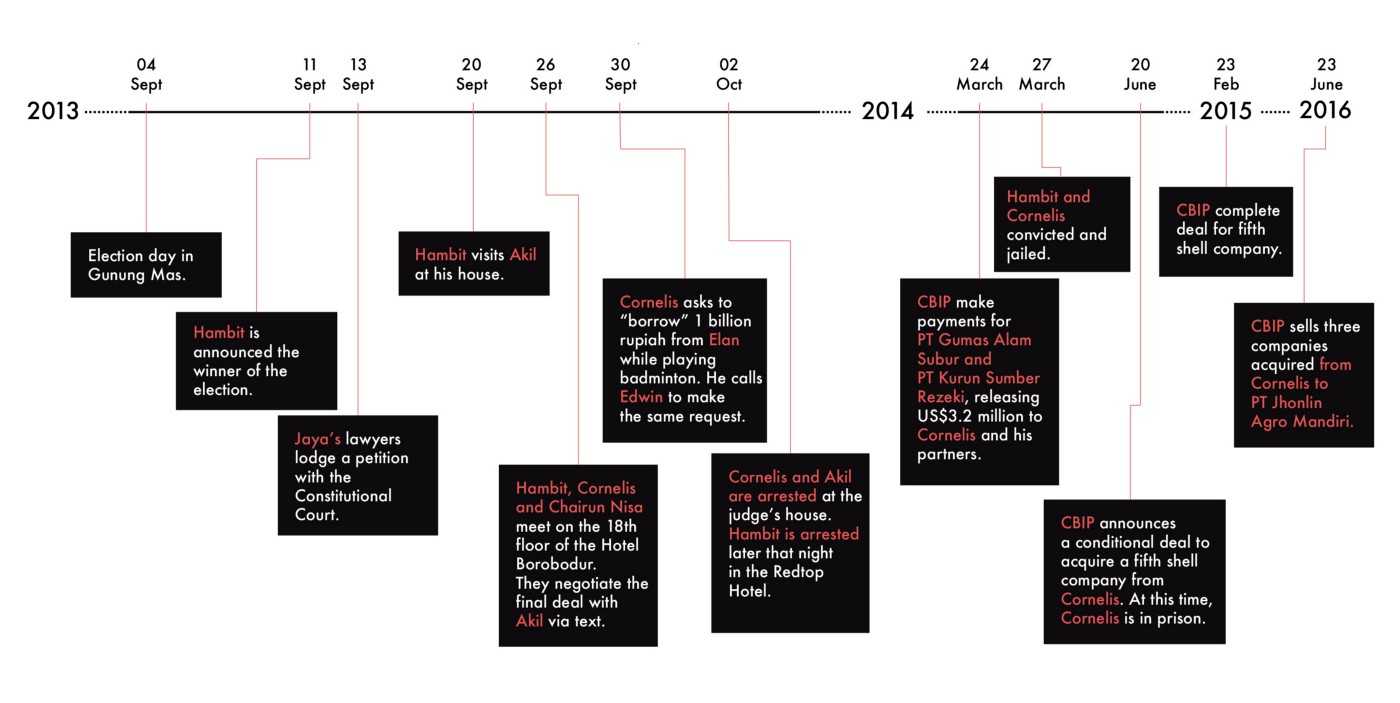

Pilkada Gunung Mas berlangsung pada 4 September 2013. Sepekan kemudian, Hambit dinyatakan sebagai pemenang yang mengantongi sedikit lebih banyak dari setengah jumlah suara yang ada. Jaya di urutan kedua dengan perolehan angka 39%, merasa tak puas hingga akan menggugat hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi. Gugatannya mengadukan kampanye Hambit sebagai “kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan sangat berpengaruh terhadap perolehan masing-masing pasangan calon.”

Tim sukses Hambit diduga memberikan Rp300.000 kepada pemilih untuk setiap dukungan dalam surat suara. Di kabupaten dengan 60.000 pemilih ini, uang yang diberikan bisa mencapai Rp18 miliar. Dia juga dituduh menyalahgunakan kekuasaan sebagai aparat negara yang menjamin kemenangannya. Jaya mengklaim, kartu pemilih tak dibagikan di setiap desa, ada penambahan ratusan pemilih fiktif, dan ratusan pemilih sah terhapus dari daftar suara.

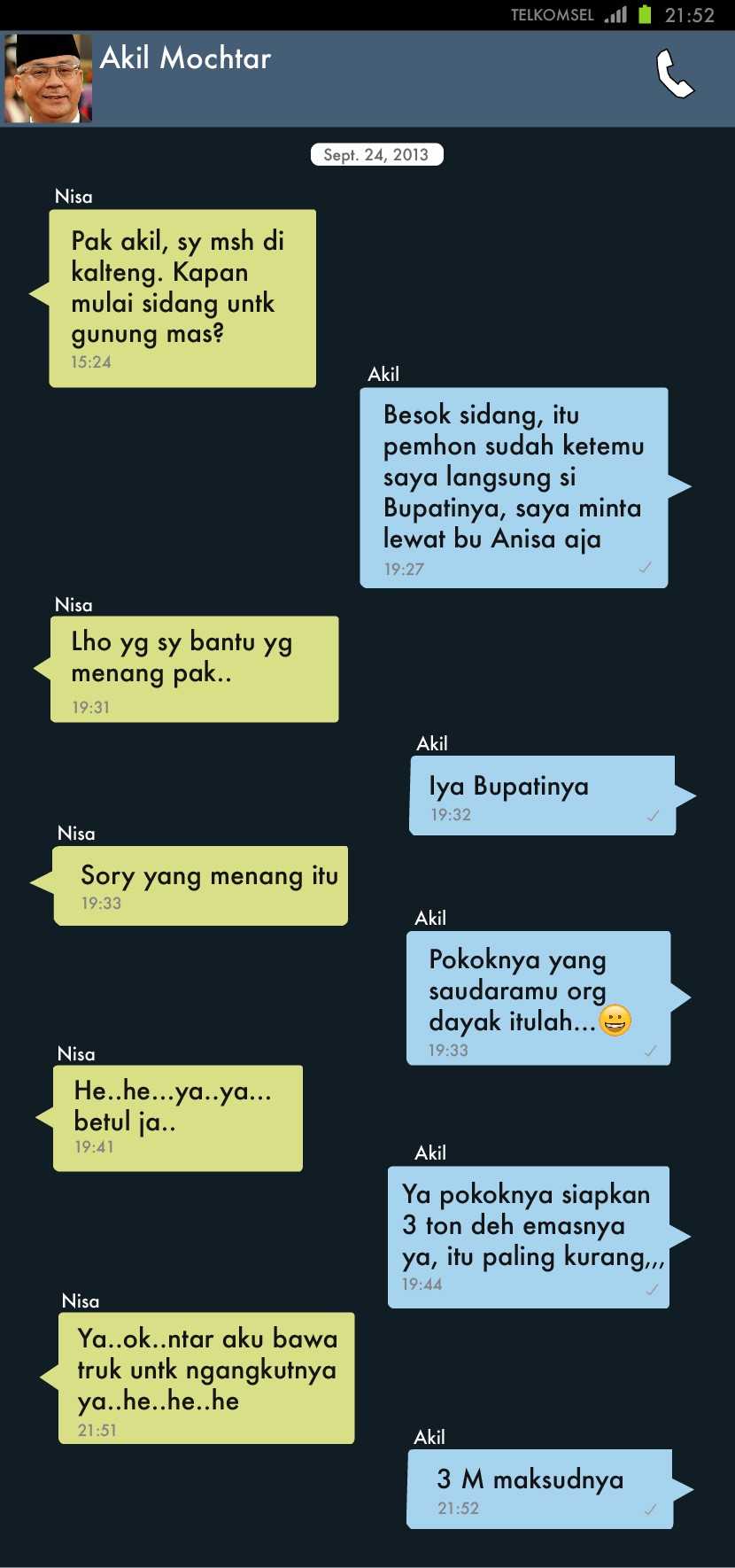

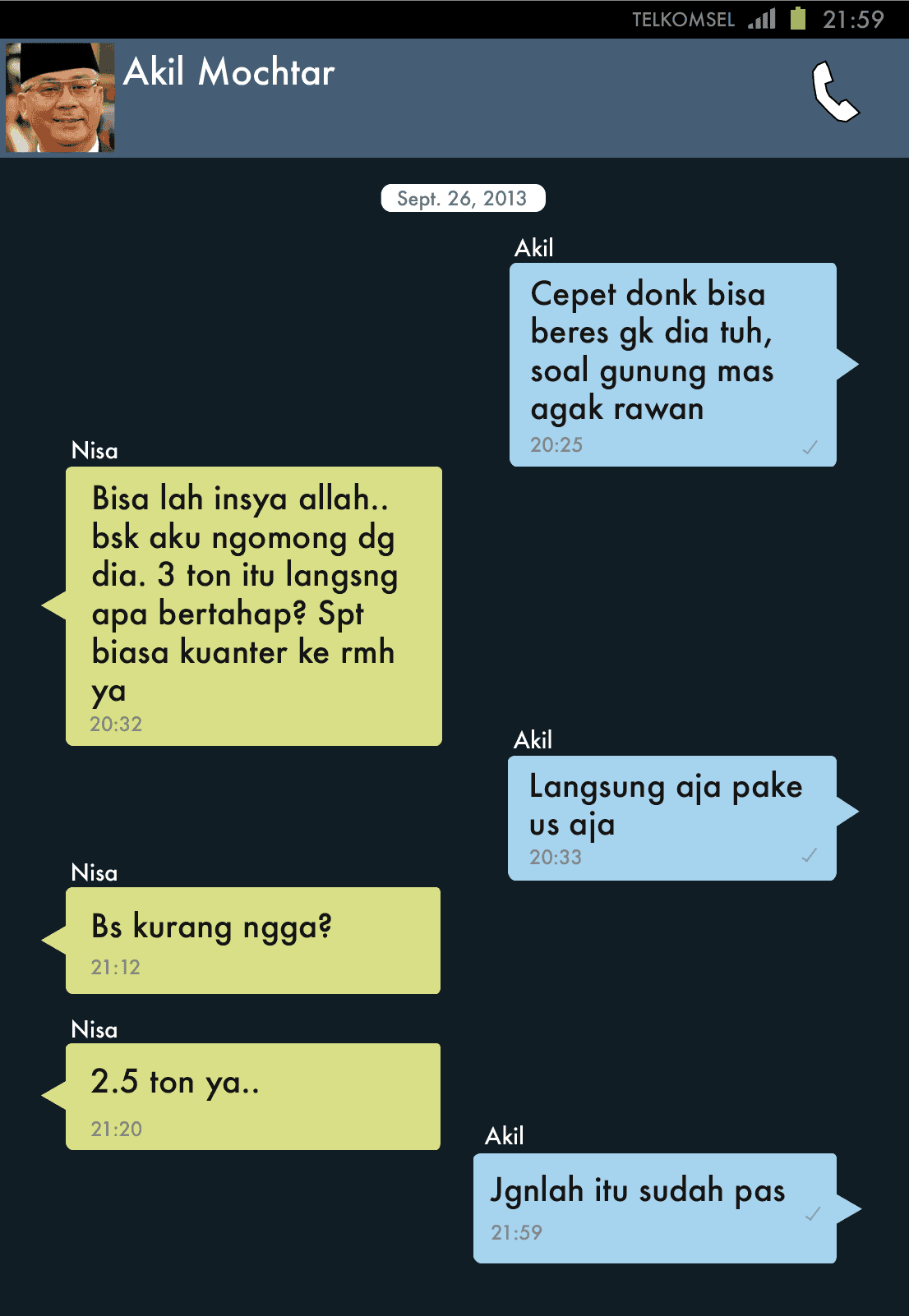

Bahkan sebelum pemungutan suara dimulai, Hambit didekati seorang kenalan yang menawarkan koneksi dengan Akil Mochtar, seandainya nanti terjadi sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Di tahun sama, telah terjadi puluhan sengketa pemilu, lalu sekelompok kecil orang akan muncul menjajakan akses ke Akil. Hambit pun akhirnya dapat berhubungan dengan Akil melalui Chairun Nisa, seorang anggota DPR.

Catatan sidang korupsi Hambit dan Cornelis menunjukkan betapa demokrasi diperjualbelikan dengan gampang dalam periode satu bulan setelah pilkada Gunung Mas hingga tanggal penggerebekan di teras rumah Akil. Negosiasi antara Hambit dan Akil yang dijembatani Chairun Nisa berlangsung di hotel bintang lima dan melalui pesan singkat.

Uang miliaran rupiah diberi kode “ton emas.” Rasa percaya diri Akil bahwa dia kebal hukum, terlihat ketika dia menerima Hambit di kediaman resminya saat permainan korup mereka mulai bergulir. Menurut pengakuan Hambit, Akil meyakinkan dia, penggunaan uang dalam politik biasa dilakukan. Akil juga berkata, kemarin baru saja bertemu seorang wali kota untuk tujuan sama.

Puncak negosiasi itu adalah pertemuan antara Chairun Nisa dan Hambit di ruangan santai lantai 18 Hotel Borobudur, Jakarta. Nisa ditemani suaminya, dan Hambit bersama Cornelis. Di tengah perbincangan, Nisa mengirimkan pesan kepada sang hakim yang berisi keinginan Hambit menawar harga. Akhirnya disepakatilah Rp3 miliar yang akan dibayar dalam mata uang dolar AS dan Singapura.

Nisa menunjukkan pesan pamungkas Akil kepada Hambit. “Itu sudah pas,” demikian bunyi pesan itu. Hambit menoleh kepada bendahara kampanyenya. “Ada duit nggak, Lis?”

“Saya usahakan, Om,” jawab Cornelis.

Cornelis pun langsung menghubungi Edwin dan Elan, dua orang kawan yang ikut bersamanya mengurus kesepakatan dengan CBIP. Pertemuan Cornelis dan Elan terjadi empat hari setelah pertemuan di Hotel Borobodur. Elan tengah bermain bulu tangkis di rumah Cornelis di Palangkaraya, saat sang tuan rumah mengutarakan maksud “pinjam” uang Rp1 miliar. Hanya perlu sehari bagi Elan untuk menyediakan uang kepada Cornelis. Edwin yang berada di Bali mendapatkan permintaan sama melalui telepon. Dia lalu menyuruh kenalan mereka berdua mengirimkan uang kepada kawannya itu. Untuk memenuhi keperluan dana itu, Cornelis yang menyiapkan sendiri.

Baik Edwin maupun Elan kemudian berdalih tak tahu dalam persidangan. Mereka masing-masing menyatakan, tidak tahu menahu dan tak pula menanyakan alasan mengapa Cornelis memerlukan uang tunai sebanyak itu dalam tempo sehari.

“Dia sering pinjam dan tak pernah ada masalah karena selalu dikembalikan,” kata Elan dari persidangan. “Saya juga tidak minta tanda terima karena kepercayaan dan hubungan persahabatan sesama pengusaha.”

Jaksa KPK tidak langsung percaya, uang itu diberikan sebagai utang dan bukan bagian dari transaksi imbal balik. “Karena kan keterkaitan hubungan sumber uangnya itu, tidak mungkin orang memberikan secara cuma-cuma,” terang jaksa penuntut senior KPK, Pulung Rinandoro, yang turut menangani kasus ini kepada kami dalam sebuah wawancara di kantor KPK tahun ini. “Pasti ada suatu kepentingan tersendiri.”

Andai saja uang itu ditetapkan sebagai hadiah bukan pinjaman, KPK dapat menelisik lebih dalam dengan menanyakan apa yang didapat Edwin dan Elan sebagai imbalan. Pada gilirannya, dapat mengarah kepada cakupan izin dan konsesi-konsesi berukuran sangat luas yang kini berada di tangan CBIP. Proses pemberian izin diringkas, hubungan antara Cornelis dan Hambit, dan peran Cornelis dalam kesepakatan ini mungkin bakal menarik lebih banyak perhatian.

Namun sumber uang, kata Pulung, berada di luar cakupan penyelidikan kasus penyuapan itu. KPK sudah punya cukup bukti untuk memidanakan Akil yang merupakan target utama mereka beserta Hambit dan Cornelis. Sementara itu, KPK juga tengah kewalahan menentukan berapa banyak lagi politikus lain yang telah menyuap sang hakim. Tak cukup waktu atau alasan jelas untuk menelisik lebih jauh lagi ke dalam Gunung Mas. Alur penyidikan mandek di Edwin dan Elan, kesepakatan lahan tetap tak terkuak, dan aset CBIP tetap utuh. Edwin dan Elan tak menjawab permintaan wawancara kami.

Lawan-lawan Hambit beranggapan, kemenangannya akan dibatalkan setelah Hambit dan Akil tertangkap. Namun, pertimbangan atas sengketa pilkada terus berjalan di Mahkamah Konstitusi tanpa Akil. Satu minggu setelah penangkapan, hakim-hakim MK menyatakan, Jaya tak dapat membuktikan gugatannya, dan kemenangan tetap pada Hambit. Dengan Hambit mendekam di balik jeruji besi, Arton, sang wakil, dilantik menjadi bupati.

Akhirnya Hambit dan Cornelis menerima vonis ringan. Walaupun bukti suap tak terbantahkan, pengadilan memandang Hambit sebagai pemenang pilkada sah yang diperas Akil. Cornelis dilihat sebagai korban penipuan yang tak menyadari tindak pidana ini dan tersesat karena kesetiaan terhadap sang mentor. Hambit dijatuhi pidana penjara empat tahun, Cornelis tiga tahun. Keduanya divonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Menurut majelis hakim, faktor meringankan adalah sang bupati telah “banyak berjasa memajukan Kabupaten Gunung Mas.”

Kala balik ke tahun 2013, pada bagian pendahuluan laporan tahunan CBIP, sang ketua (chairman), Yusof Basiron, menyebut tahun itu sebagai “tahun cemerlang.”

Bagian 4: Masa Kejatuhan

Pada suatu hari cerah awal 2017, kami bertemu dengan putra Dayak berusia pertengahan 30-an bernama Kusmawanson sepulang dia ke desanya, Tumbang Marikoi, Gunung Mas. Pagi itu dia habiskan di hutan, mengurus pohon-pohon buah tanaman leluhurnya.

Kusmawanson tampak kesal. Sekawanan monyet menyatroni buah-buahnya. Kejadian seperti ini makin sering setelah satwa liar lari dari hutan yang sudah berubah menjadi perkebunan sawit.

Tumbang Marikoi, satu dari sembilan desa di barat laut Gunung Mas yang protes izin perkebunan yang dikeluarkan Hambit pertama kali, pada 2010. Elan Gahu, kawan bisnis Cornelis, bertindak sebagai calo dalam kesepakatan itu membantu mendirikan perusahaan cangkang untuk mendapatkan izin. Kemudian dia menjual kepada perusahaan lain asal Malaysia, sebelum kesepakatan dengan CBIP.

Untuk memadamkan perlawanan itu, Hambit lantas mengeluarkan instruksi yang memerintahkan perusahaan itu mengeluarkan lahan adat dari konsesi. Dia melarang perusahaan membeli lahan dari masyarakat tanpa izin pemda kabupaten. Tahun berikutnya, Gubernur Kalimantan Tengah memerintahkan perusahaan agar membantu dalam proses pengeluaran wilayah adat dari konsesi dengan cara memetakan tanah adat.

Perintah ini diabaikan. Tanah adat tidak pernah dipetakan dengan benar, dan perusahaan hanya memetakan lahan milik perorangan yang sepakat menjual. Perusahaan tak mengindahkan soal kepemilikan maupun keputusan lahan komunal yang pelik di masyarakat. Tanah masyarakat justru diacak-acak dan dijual agar dapat dinikmati siapapun yang terlebih dahulu mengklaim kepemilikan dengan berbekal peta-peta dan kontrak yang disusun sendiri oleh perusahaan.

Seorang tokoh adat mengatakan, pernah ditawari suap untuk membuat pernyataan kepemilikan palsu. Warga desa yang terus menentang perkebunan itu memberitahu kami bahwa kebun mereka hilang dalam peta itu. Hal ini menempatkan mereka pada posisi rentan tatkala berhadapan dengan orang-orang yang mencoba menjual kebun mereka.

Erma Kusmini, warga desa setempat, mengatakan, pada 2016 saat pergi merawat kebun karet di hutan sekitar Tumbang Marikoi, mendapati kebun sudah dirusak. Ternyata ada warga desa lain mengaku-aku memiliki lokasi itu lantas menjual kepada perusahaan. Keluarga Erma bisa memenuhi keperluan hidup mereka dari menyadap karet. Setelah kehilangan mata pencaharian, kini dia dan suami terpaksa menjual nasi di sebuah sekolah di daerah itu dan mendulang emas di sungai. “Nanti-nanti jual, tapi nanti-nanti. Kalau anak sudah sekolah, kalau kepepet kan kami jual juga akhirnya,” katanya. “Karena itu, harta kami satu-satunya, kebun karet itu.”

Kusmawanson mengatakan, hanya sedikit masyarakat bekerja di perusahaan, karena upah harian Rp80.000 terlalu kecil untuk membeli makanan dan menyekolahkan anak. Pekerjaan ini kebanyakan diisi warga pendatang yang tak bertanah dan miskin dari luar pulau. Namun, akses masyarakat Dayak terhadap lahan kelola mereka untuk makan sehari-hari atau buat bercocok tanam makin terbatas dengan ada perkebunan perusahaan. “Sekarang ya kalau lahan punya orang lain, kita tidak bisa masuk lagi,” kata Kusmawanson. “Kita ini sudah di ambang pintu kemiskinan.”

Proses sama dimulai di desa-desa yang jadi sasaran CBIP. Tatkala Kardie, pria usia 40-an awal, terpilih memimpin Desa Tumbang Pajangei pada 2016. Dia baru menyadari, sebagian besar lahan desa telah diatur dan dijual diam-diam kepada perusahaan Malaysia itu.

Kesepakatan itu dilakukan perorangan dan ditandatangani kades pendahulunya. Kesepakatan ini mengejutkan dia karena baru setahun lalu ada pertemuan dengan perusahaan dan masyarakat desa justru menolak perkebunan. Mereka khawatir perkebunan akan mencemari persediaan air warga sekaligus curiga ketidakjelasan janji-janji manis perusahaan.

Hingga 2017, sebagian besar hutan dan ladang di sekitar Tumbang Pajangei, sudah hilang tergantikan bentang gundul lantas ditanami bibit sawit. Kekhawatiran mereka jadi kenyataan.

Kardie mengajak kami berjalan-jalan ke beberapa sungai yang mengaliri desa ini. Sungai pertama dulu sangat jernih hingga masyarakat dari desa-desa lain rela datang untuk mandi. Kini, sungai tak lagi mengalir dan warna air pun berubah coklat kekuningan karena penuh lumpur. Lumpur ini endapan tanah bekas hutan yang ditebang.

Mereka yang lahannya masuk konsesi CBIP ditawari sekitar Rp4 juta per hektar. Mariyady, pendeta setempat yang menyelidiki kesepakatan itu, menyebutkan, harga serendah ini adalah ‘pembunuhan’. “Ini masyarakat bodoh dibuat bodoh lagi,” katanya. “Bupati juga tahu, pak camat juga tahu, kades tahu, pendeta juga tahu. Dimana suara ini? Kenapa masyarakat dibodohi?”

Hal sama terjadi di setiap desa yang wilayah adat terobrak-abrik izin yang Hambit keluarkan. Perlawanan terhadap perkebunan dengan cepat terkikis.

“Hampir semua masyarakat di sana menentang perkebunan,” kata Yanedi Jagau, putra Dayak dari Gunung Mas, yang mengepalai lembaga swadaya masyarakat yang membantu meningkatkan pendapatan petani melalui program penanaman pohon.

“Tapi mereka tak dapat bicara lantang karena tidak ada lembaga cukup kuat di sana. Bukan berarti mereka setuju.”

Dampaknya, terjadi transisi besar-besaran dari wilayah adat jadi konsesi perusahaan swasta. Jika izin tetap tak dicabut, lahan masyarakat Gunung Mas tetap terancam, sewaktu-waktu bisa menjadi ‘milik’ perusahaan. Kalau itu terjadi, kabupaten ini akan mengalami transformasi besar-besaran.

Sisa-sisa mata pencaharian Dayak saat ini dan hutan hujan terakhir di Gunung Mas, akan sirna. Sebagai gantinya, masing-masing petani setempat mungkin akan menerima uang beberapa juta rupiah dan mengharapkan mendapat setitik cipratan kekayaan pemilik perkebunan.

Walaupun enam tahun telah berselang sejak izin keluar, transformasi ini baru awal. Banyak hutan belum dibuka. Namun dari foto satelit diketahui CBIP tengah menembus hutan bagian paling utara provinsi ini, di kaki bukit yang jadi saksi pertemuan tokoh-tokoh Dayak pada 1894 silam.

Desa kelahiran Iswan, Tuyun, kini menanti kedatangan buldoser. Pada 2016, CBIP menjual mayoritas saham di ketiga perusahaan yang dibeli dari Cornelis dan kawanannya, termasuk satu perusahaan yang mengancam Tuyun, kepada pengusaha asal Kalimantan Selatan bernama Andi Syamsuddin Arsyad.

Haji Isam, demikian dia dikenal, bangkit menjadi jutawan batubara terkemuka dari seorang tukang ojek. Majalah Tempo telah berkali-kali meliput hubungan dia dengan aparat kepolisian dan betapa banyak saingan bisnis dimasukkan ke bui, sementara aset-aset mereka dialihtangankan kepada Isam. Tempo melaporkan, di kabupaten tempat dia tinggal, Isam dikenal sebagai pribadi yang “tak tersentuh”.

Nasib ribuan masyarakat desa kini ada dalam genggaman tangannya. Masyarakat Tuyun, tak tahu menahu perihal bagaimana lahan mereka sampai bisa diperjualbelikan. Satu-satu, yang mereka bisa lihat adalah kemunculan pancang-pancang baru seperti yang sudah-sudah sebagai penanda batas perkebunan.

Skandal Akil Mochtar, tampaknya tak mampu mengurangi kejahatan uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Para pemerhati mengatakan, pemilihan umum legislatif pada 2014 adalah pemilu legislatif terburuk sepanjang sejarah.

Indonesia Corruption Watch, LSM yang memantau pemilihan umum, menjelaskan, pemilu itu “paling brutal, amburadul dan [berisi] banyak kecurangan.”

“Beberapa pekan pasca pemilihan pandangan umum yang berkembang di media menggambarkan para calon memberikan uang tunai kepada pemilih, barang, dan menyuap pejabat penyelenggara pemilu dengan intensitas tak pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia,” tulis editor buku Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots (2016).

Awal 2018, KPK mempublikasikan sebuah kajian yang menekankan sisi lain hal ini, yakni pengaruh korupsi sumber uang. KPK mewawancarai 450 orang dari hampir 800 orang pasangan calon yang andil dalam pilkada 2015. Dua pertiga mengatakan, para pendana kampanye menghendaki imbal balik berupa kontrak dari pemerintah, pekerjaan, pengaruh kebijakan dan izin usaha.

“Ada hal yang janggal dalam setiap siklus politik,” kata Jimly Asshiddiqie, hakim pendiri Mahkamah Konstitusi dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sampai 2017, kepada kami. “Mereka ini selalu mencoba mengeluarkan banyak izin selama masa pemilihan.”

Praktik jual beli suara massal ini berakar dari pergantian sistem pemilihan di Indonesia pada 2005. Sebelumnya, pemimpin daerah dipilih DPRD. Setelah itu, berlaku pilkada langsung alias pemilihan oleh rakyat. Jika sebelumnya calon membeli sokongan dari para elit politik di kursi DPRD, kini mengalihkan perhatian dan uang kepada publik.

Beberapa calon peserta pemilu 2014 yang diwawancarai untuk Electoral Dynamics menyebutkan, pemilihan pertama kali untuk bupati, wali kota atau gubernur di daerah mereka sejak 2005 adalah saat di mana “jual beli suara secara massal jadi bagian dari sandiwara politik lokal.”

Pada tahun sama, para bupati beramai-ramai berpesta pora mengeluarkan perizinan perkebunan besar-besaran. Pasca 2005, laju ekspansi perkebunan di Kalimantan, melonjak hampir empat kali lipat jadi lebih dari 375.000 hektar per tahun. Para bupati mendapat kendali perizinan pada 2003. Alasan sesungguhnya di balik booming sektor sawit berkorelasi dengan makin menggilanya politik uang.

Bukti-bukti yang kian bertambah mengindikasikan bahwa ini lebih dari sekadar korelasi. Hambit Bintih tak sendirian ketika memainkan kendali atas lahan, baik untuk keuntungan pribadi ataupun mendanai pilkada.

Artikel pertama dari seri Indonesia Dijual, merinci skema serupa yang melibatkan izin perkebunan dan perusahaan cangkang yang mengubah Seruyan, kabupaten juga di Kalimantan Tengah, menjadi lautan sawit. Para bupati terus menjadi target KPK karena menerima suap untuk perizinan. Selebihnya, dibui atas tuntutan korupsi yang tak terkait perizinan, — walaupun mereka sebelumnya pernah mengeluarkan izin kepada perusahaan-perusahaan besar yang menunjukkan banyak terindikasi ke arah korupsi.

Sejak booming sektor sawit dan politik uang makin menggila, perusahaan perkebunan telah mengantongi lahan begitu luas. Pada 2016, izin keluar mencakup luasan hingga 21 juta hektar, ia satu setengah kali luas pulau Jawa. Banyak perhatian baik nasional maupun internasional menyoroti dampak sosial dan lingkungan yang muncul oleh perusahaan-perusahaan ini.

Meskipun begitu, andil tindak pidana korupsi yang mendorong krisis ini masih sangat kurang disadari publik. Tumpang tindih kepentingan antara perusahaan sawit dan politikus kemungkinan jadi bagian terbesar dalam masalah ini, yang menjelaskan mengapa industri selalu menang melawan masyarakat di pedesaan. Ia juga jadi kisah penuh pelajaran bagi masyarakat dengan wilayah bakal jadi target perluasan industri, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Pada April 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan bakal mengeluarkan aturan setop sementara (moratorium) izin sawit. Kebijakan ini diharapkan segera keluar dan bisa makin menguatkan aturan, terlebih Jokowi juga mengamanatkan peninjauan ulang izin-izin yang sudah ada.

Sekitar 6 juta hektar hutan dan lahan gambut kaya karbon atau setengah dari wilayah berizin belum tereksploitasi. Jika kaji ulang izin itu menyelidiki sampai situasi saat penerbitan izin-izin itu, bisa saja mengungkap dan melonggarkan cengkeraman kepentingan-kepentingan korporat terhadap para politisi daerah. Ia bisa menyelamatkan area hutan cukup luas dan jutaan orang di perdesaan yang nasibnya tergantung pada keseimbangan alam.

Pada Juni 2018, 115 kabupaten, 39 kota dan 17 provinsi di seantero negeri ini akan memilih kepala daerah. Risiko bahwa uang haram kembali menodai demokrasi sangat mungkin terjadi. Wakil Ketua KPK, Laode Syarif, mengumumkan, lembaga ini akan memantau tiap tahap pemilihan umum. Setidaknya, sudah tujuh kandidat peserta pilkada, tertangkap dalam dua bulan pertama tahun ini. Semua terduga meminta uang suap untuk membiayai kampanye mereka. Skema lebih kompleks mungkin sekali lagi luput dari pemantauan, memungkinkan sumber daya mengalir ke perusahaan, mendorong krisis terus terjadi.

Gunung Mas, juga salah satu kabupaten yang akan memilih bupati tahun ini. Hambit Bintih, meninggal dunia dalam penjara karena kanker pada 2016. Calon yang dahulu menjadi penantangnya, Jaya, akan maju lagi.

Seorang perantara yang pernah membantu Hambit berspekulasi, kalau Jaya sudah kehilangan banyak uang pada 2013 dan berpotensi bangkrut jika gagal menang kali ini. Salah satu saingan Jaya adalah Rony Karlos, menantu Hambit.

Hukuman Cornelis sudah selesai dan keluar penjara. Dia kembali ke perusahaan yang dia bangun bersama Elan, Edwin dan CBIP. Cornelis menolak permintaan wawancara kami.

“Saya (hanya) orang lokal, asli Kalimantan, orang Dayak,” katanya kepada kami lewat telepon, menjelaskan mengapa tak bersedia berkomentar dalam penjualan perusahaan ke CBIP. Cornelis menyatakan kalau dia hanya korban di tengah skandal Akil Mochtar. “Saya sudah menjalani hukuman itu,” katanya. “Jangan ungkit masalah itu lagi.”

Di Kantor Bupati Gunung Mas, Arton, bupati saat ini optimis dengan masa depan kabupaten ini. Dia bilang, tak akan maju lagi bertarung memperebutkan posisi di tampuk pemerintahan tertinggi di kabupaten itu selama dua periode. Arton sudah cukup lelah, jadi bupati satu kali, sebelumnya jadi wakil Hambit.

“Samalah (setiap calon) cita-citanya untuk membangun Gunung Mas,” katanya.

“Asal jangan korupsi sajalah. Asal jangan korupsi.”

Ikuti halaman Facebook dan Instagram kami, untuk menerima berita terkait artikel, film dan foto cerita baru ketika dirilis.