- Batas waktu perusahaan-perusahaan Indonesia mengungkap para pemilik manfaat dari korporasi mereka sampai Maret 2019. Ini sesuai Peraturan Presiden №13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PP 13/2018). Sayangnya, kurang dari 1% yang memenuhi.

- Di ujung timur wilayah Indonesia, para investor yang bersembunyi di balik berlapis-lapis selimut perusahaan, masih leluasa membabat hutan utuh dan lebat. Bahkan, pembangunan pabrik pembelahan kayu log (sawmill) raksasa hampir rampung.

- Saat ini, pemerintah merumuskan kebijakan baru menutup celah terkait kongkalikong perusahaan anonim. Hal itu dapat jadi benteng baru dalam perang melawan deforestasi dan perampasan tanah.

Ketika berulangkali perusahaan perkebunan sawit tiba di Anggai, kampung di tepi hutan di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Robertus Meyanggi, pemuda adat Suku Auyu punya harapan, kehadiran mereka mewujudkan mimpi kesejahteraan bagi masyarakat.

Berangsur-angsur harapan itu memudar. Pupus. Janji-janji pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan listrik tak pernah terpenuhi. Telah bertahun-tahun perusahaan itu membabat hutan dan membuka jalan perkebunan sawit berskala besar masuk.

Sementara itu, permohonan masyarakat terhadap informasi dasar mengenai proyek, seperti luasan dan lokasi, justru dipersulit. Bahkan, salinan perjanjian yang ditandatangani beberapa perwakilan suku dan perusahaan pun dirahasiakan. Tak lama, ada lebih banyak lagi perusahaan datang, salah satu, tengah mendirikan sawmill yang akan melahap kayu-kayu dari hutan adat mereka tanpa ada kejelasan dan penjelasan.

Kampung Anggai, hanyalah satu dari ratusan atau mungkin pula ribuan desa di Indonesia yang terbelenggu konflik tenurial dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan ini dikelola melalui struktur kompleks dan membuat pemilik manfaat sebenarnya kian samar.

Perusahaan-perusahaan di Anggai, misal, dimiliki perusahaan induk berbasis di Dubai dan Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Dua kota ini memiliki kebijakan terkait yurisdiksi kerahasiaan perusahaan (secrecy jurisdiction) atau suaka pajak (tax havens) yang sengaja dibuat agar memungkinkan para pemegang saham perusahaan menyembunyikan wajah mereka. Hal-hal samar ini memberikan dampak. Kebingungan tak hanya dihadapi penduduk Anggai, juga Bupati Boven Digoel dan pejabat Dinas Penanaman Modal di sana. Mereka bertanya-tanya siapa sesungguhnya sosok di balik perusahaan.

Pada kasus lain, perusahaan-perusahaan bisa jadi dimiliki oleh segelintir orang yang nama-namanya dipakai dan tertulis pada kertas sebagai pemilik atau pemegang saham nominee. Tahun lalu, Greenpeace mengakhiri kerja sama dengan Sinar Mas setelah konglomerat ini diduga menggunakan praktik pinjam nama atau nominee untuk menyamarkan kepemilikan atas perusahaan yang telah meluluhlantakkan hutan di Kalimantan. Sinar Mas membantah tuduhan ini.

Pada Maret 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan penting yang memberikan waktu selama satu tahun kepada perusahaan untuk mengungkapkan dan melaporkan pemilik manfaat perusahaan yang sebenarnya kepada negara.

Nyatanya, setelah hampir enam bulan setelah tenggat waktu habis, pemerintah hanya sanggup menghasilkan sedikit kemajuan terkait penegakan hukum terhadap PP 13/2018 itu.

Dari satu juta lebih perusahaan terdaftar di Indonesia, hanya sekitar 7.000 perusahaan melapor hingga Maret 2019. Demikian dikatakan Nevey Varida Ariani, anggota tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham).

Nevey mengatakan, ada banyak perusahaan sekadar menyalin nama-nama yang tercantum pada dokumen asli pendirian perusahaan.

“Kayaknya hanya sampai level pertama saja yang sesuai AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga-red). Belum bisa sampai ke lapisan kedua atau ketiga dan seterusnya. Belum sampai ke pemilik sebetulnya. Masih pertama,” kata Nevey, dalam sebuah wawancara.

“Memang di dokumen AD/ART atau dokumen kepemilikan saham perusahaan, itu saja yang ada di AHU (Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenhukham).”

Kehadiran PP 13/2018 sebetulnya menempatkan Indonesia pada daftar negara-negara yang berupaya menekan penggunaan perusahaan anonim. Hal itu dilakukan berkaitan dengan peran perusahaan dalam memfasilitasi tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, dan pendanaan terorisme.

“The Puppet Masters” (Para Dalang) — sebuah laporan penting dikeluarkan Bank Dunia pada 2015 mengungkap, bagaimana entitas seperti itu terus menerus muncul dalam kasus-kasus korupsi tingkat tinggi yang bernilai kumulatif hingga US$50 miliar.

Dalam skandal keuangan terbesar di dunia yang sedang berlangsung, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diadili atas dugaan perannya dalam pencurian miliaran dolar AS dari dana publik 1MDB (1Malaysia Development Berhad) . Ini perusahaan pengembangan strategis Malaysia dimiliki Menteri Keuangan Malaysia dan bangkrut-melalui transaksi jaringan internasional perusahaan cangkang (shell companies).

“Perusahaan-perusahaan digunakan untuk kasus-kasus itu dengan tujuan mengaburkan pandangan lembaga penegak hukum,” kata Latheefa Koya, baru-baru ini di Kuala Lumpur.

Dia adalah Komisaris Utama Badan Pencegah Rasuah, semacam lembaga anti-korupsi di Malaysia. Latheefa mengatakan, dengan tak memiliki kebijakan kuat terkait pemilik manfaat, bukanlah pilihan.

Respon terhadap kerahasiaan perusahaan pun jadi masalah batas negara. Sebuah deklarasi pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2013 di St. Petersburg, menjanjikan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, “mengatasi risiko-risiko yang muncul oleh kekaburan (opacity) dari badan hukum maupun pengaturan hukum.” Konvensi Anti-Korupsi PBB- telah diratifikasi Indonesia- ikut mendorong negara-negara untuk mempromosikan transparansi pemilik manfaat yang sebenarnya dari perusahaan sebagai usaha memerangi korupsi.

Kalau hal itu berhasil, upaya ini mungkin dapat memberikan efek positif bagi kondisi hutan di Indonesia. Saat ini, para investor yang memicu deforestasi sesungguhnya tengah berlindung di balik selimut perusahaan yang diliputi teka-teki.

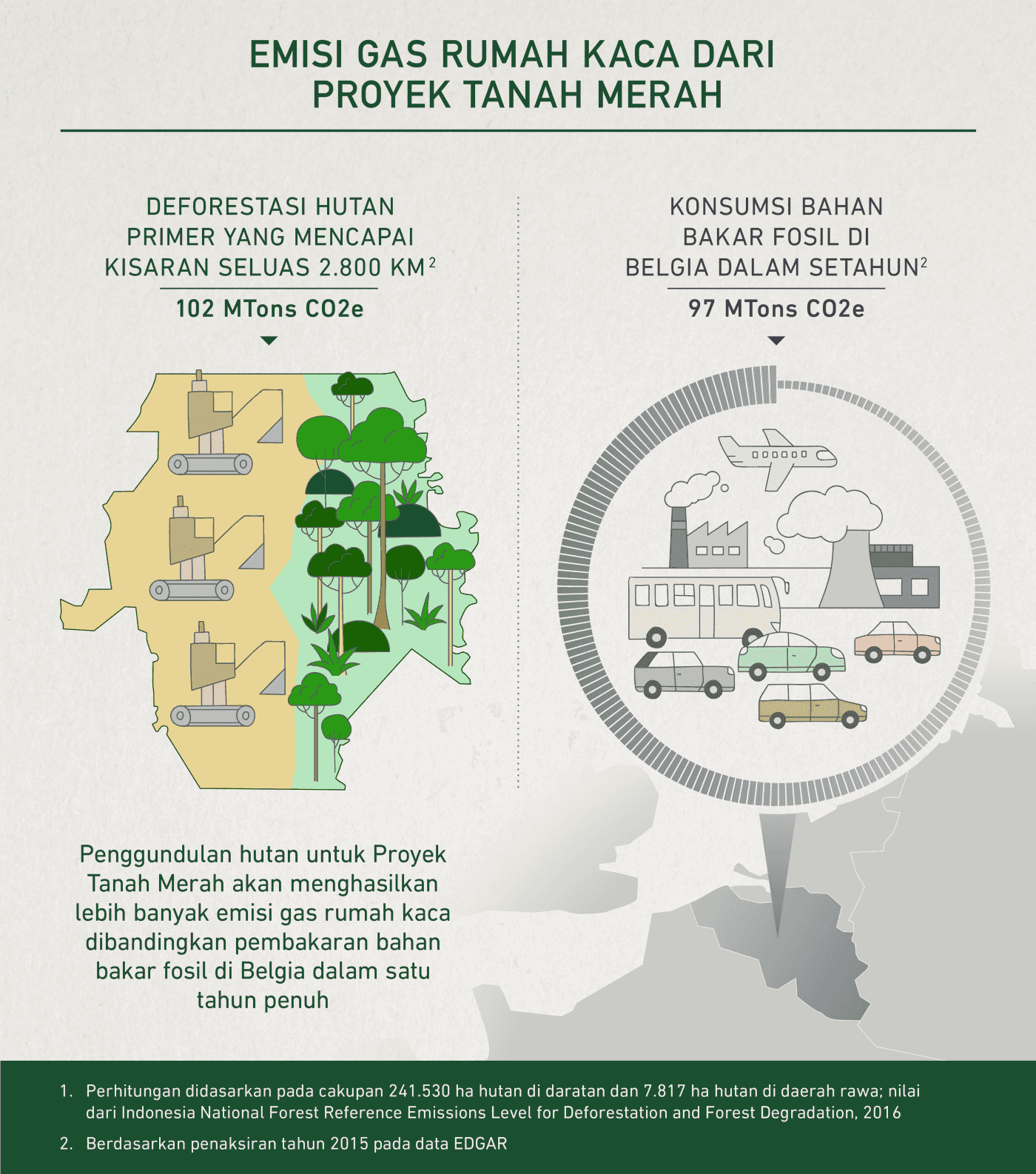

Perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di Anggai, merupakan bagian di antara tujuh perusahaan yang punya izin membuka perkebunan sawit secara kolektif sekaligus menjadikan sebagai perkebunan sawit terluas di dunia. Seandainya, lahan yang disisihkan untuk proyek itu, -dengan lokasi persis di jantung hutan terbesar di Asia-dibabat habis, itu akan melepaskan gas emisi yang dapat menyebab efek rumah kaca setara pembakaran bahan bakar fosil di Belgia, dalam satu tahun.

November tahun lalu, investigasi The Gecko Project, Mongabay, Tempo, dan Malaysiakini menyibak tabir bagaimana investor bersembunyi di balik berbagai modus yang dipenuhi berjuta tanda tanya dan berbagai kerumitan struktur perusahaan.

Sejak ketujuh perusahaan ini dibentuk pada 2007, kepemilikan perusahaan-perusahaan itu berpindah tangan berkali-kali. Orang-orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang saham, termasuk petugas kebersihan dengan gaji sangat rendah dan tinggal di permukiman kumuh di Jakarta. Mereka bahkan tidak tahu menahu tentang proyek perkebunan sawit.

Pada 2010, kontrol atas ketujuh perusahaan kemudian dialihkan melalui sebuah kelompok terpisah yang sebagian besar kepemilikan para pemegang saham nominee. Pengalihan itu dilakukan ke sebuah perusahaan yang bisa dibilang kurang dikenal dan dijalankan pengusaha Indonesia bernama Chairul Anhar, yakni, Menara Group. Lalu, Menara Group menjual saham mayoritas pada empat perusahaan, termasuk yang beroperasi di Anggai, ke perusahaan anonim di UEA.

Menara Group menjual dua perusahaan lain ke Tadmax Resources, sebuah perusahaan pembalakan dan properti yang terdaftar di Bursa Malaysia. Penjualan itu, melalui sepasang perusahaan Singapura yang juga dimiliki orang-orang yang sekadar dipinjam namanya. Itu berarti uang Tadmax yang dibayarkan untuk perusahaan-perusahaan perkebunan dengan besaran mencapai US$ 80 juta, tak dapat lagi dilacak siapa penerima yang sebenarnya.

Sampai saat ini, tiga dari tujuh perusahaan yang disinggung sebelumnya, telah membabat hutan seluas 83 kilometer persegi atau sekitar 3% dari area proyek.

Pembangunan sawmill raksasa hampir rampung untuk menggergaji kayu-kayu balok dari hutan di Bumi Papua dengan nilai mencapai miliaran dolar. Pemilik mayoritas pabrik kayu masih belum jelas dan disembunyikan oleh perusahaan anonim di Dubai. Sementara pemilik minoritas, ialah keluarga di balik Shin Yang, sebuah perusahaan penebangan kayu besar dari Malaysia yang pernah tersangkut dengan dugaan pembalakan liar dan pelanggaran hak asasi manusia selama bertahun-tahun.

Sejak 2017, berbagai petunjuk telah mengarah kepada Hayel Saeed Anam Group (HSA Group), sebuah konglomerat yang dimiliki keluarga Yaman yang kaya raya sekaligus sebagai pemilik sebenarnya dari empat perusahaan yang dijual ke UEA. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang meratakan hutan, yakni PT Megakarya Jaya Raya, PT Kartika Cipta Pratama, PT Graha Kencana Mulia, dan PT Energi Samudera Kencana.

Setelah penjualan, catatan perusahaan menunjukkan, nama dua anggota keluarga Hayel Saeed Anam dan empat orang pejabat eksekutif senior di HSA Group, muncul sebagai komisaris pada perusahaan di Indonesia.

Pada waktu bersamaan, cabang perdagangan sawit keluarga itu di Malaysia, yakni Pacific Inter-Link (PIL), mengumumkan dalam website mereka, tengah proses awal dalam perolehan 80% saham di beberapa perusahaan Indonesia yang kolektif memegang izin-izin terhadap lahan seluas 1.600 kilometer persegi. Area dan ekuitas itu ternyata cocok dengan empat perusahaan yang dijual ke UEA.

Perkembangan petunjuk lain kemudian menghubungkan keluarga Yaman dengan proyek di Papua. Lantas, anak perusahaan PIL lain mengumumkan iklan untuk pekerjaan mengawasi panen kayu di lokasi proyek di Boven Digoel. Seorang konsultan perusahaan audit di Jakarta yang dikontrak untuk sertifikasi legalitas kayu dari proyek itu, membenarkan, perusahaan telah dipekerjakan oleh PIL.

Tadmax, secara terbuka berinvestasi dalam proyek itu, mengutarakan akan membentuk perusahaan patungan dengan PIL dan perusahaan lain untuk membangun sawmill. (Tadmax kemudian menjual saham pada perusahaan patungan).

PIL berulang kali menyangkal, termasuk temuan, terdapat anggota keluarga mereka yang pernah berinvestasi dalam proyek itu. Posisinya, mereka dianggap membeli perusahaan-perusahaan Indonesia itu, namun memutuskan tidak melakukan karena investasi tidak dapat berjalan.

Dalam pernyataan yang tersebar luas terkait masalah itu, PIL mengatakan, anggota keluarga dan “sejumlah orang tertentu” telah bergabung dengan dewan komisaris atas permohonan seorang pengusaha yang tidak disebutkan namanya untuk “memberikan kredibilitas” proyek. Tetapi, mereka tidak melakukan kontrol apapun terhadap perusahaan atau menghadiri rapat dewan komisaris.

Pada Mei 2018, satu bulan setelah Greenpeace menuduh, keluarga itu telah mengendalikan empat perusahaan perkebunan, terjadi perubahan signifikan terhadap struktur dewan komisaris perusahaan. Sejumlah individu baru muncul untuk menggantikan nama-nama anggota keluarga dan rekanan mereka.

Anggota dewan komisaris yang baru itu termasuk orang-orang terkemuka di negeri ini. Salah seorang dari mereka, Tommy Sagiman, pensiunan jenderal polisi (Brigjen Pol) yang pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN). Lewat komunikasi melalui WhatsApp, dia memberi tahu kami, telah diminta bergabung sebagai dewan komisaris, namun tak pernah memiliki peran aktif dalam proyek. Tommy tidak mau mengungkap siapa yang telah merekrutnya.

Lainnya, ada Alwi Shihab, mantan Menteri Bidang Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2004–2005) dan Menteri Luar Negeri (1999–2001). Alwi kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk Timur Tengah. Dia juga mengatakan hal sama, tak ada sangkut paut dengan proyek perkebunan sawit. Lewat komunikasi melalui WhatsApp, dia mengutarakan, kalau telah lama mengundurkan diri dari perusahaan. Meski begitu, namanya muncul pada pengajuan baru perusahaan ke Kemenhukham.

Anggota dewan komisaris yang baru itu juga memasukkan nama Bachir Soualhi dan Hamidon Bin Abdul Hamid, akademisi di Department of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia.

Menurut profil LinkedIn Bachir Soualhi, dia mantan konsultan pemasaran untuk PIL. Terkait hal itu, mereka tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

Sebagian anggota dewan komisaris baru ini telah memainkan peran lebih aktif dalam manajemen perusahaan sekaligus mewakili perusahaan dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah di Jakarta.

Salah satu dari mereka yang aktif, adalah Arvind Johar. Dia menjabat sebagai presiden direktur dari dua perusahaan yang dijual ke UEA dan dipekerjakan PIL baru-baru ini pada Agustus 2018. Seorang resepsionis di kantor perusahaan di Jakarta mengkonfirmasi ini. Arvind menolak berkomentar ketika dihubungi melalui telepon.

Direktur perusahaan lain yang dimiliki UEA dalam proyek itu, ialah Mohammed Abdulatef. Dia juga mewakili perusahaan dalam rapat-rapat dengan pemerintah.

Saat dihubungi melalui sambungan telepon, dia mengatakan, “Maaf, saya tidak berada pada posisi untuk mengutarakan informasi apapun.” Dia buru-buru, mengakhiri panggilan komunikasi.

Meskipun tenggat waktu sudah terlampaui, namun pemerintah sedang bekerja lebih keras lagi memaksa perusahaan tetap patuh pada peraturan transparansi kepemilikan perusahaan. Kemenhukham pun sedang menyusun peraturan pelaksana yang diharapkan dapat menjembatani dua celah besar pada PP 13/2018, yaitu ketiadaan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tak patuh dan mekanisme birokrasi untuk verifikasi terhadap akurasi informasi yang disampaikan.

Asia/Pacific Group on Money Laundering, sebuah badan antar-pemerintah yang meninjau persoalan pencucian uang negara-negara, berpendapat, sistem dalam kementerian yang berlaku saat ini untuk mencatat pemegang saham perusahaan dan anggota dewan komisaris, bekerja dengan pendaftaran pengarsipan “pasif” serta pemantauan terbatas terhadap informasi yang diberikan.

“Jadi, tanpa sistem layak pada pemeriksaan akurat terhadap pengajuan perusahaan, kebijakan baru jadi tak berguna,” kata Belinda Sahadati Amri, analis hukum Yayasan Auriga, lembaga swadaya masyarakat yang banyak investigasi perusahaan perkebunan dan pertambangan.

Kemenhukham telah berkonsultasi dengan Auriga guna merancang database terhadap pemilik manfaat perusahaan. Belinda prihatin, dan berpendapat sistem ini tak akan mampu menyibak berbagai lapisan terkait kepemilikan perusahaan.

Kekhawatiran lain, katanya, terkait sumber daya Kemenhukham dalam menggali identitas para nominee. “Sebenarnya, mereka bisa mengkroscek data jika mereka mau,” katanya. “Tapi, saya tidak tahu apakah mereka memiliki sumber daya manusia untuk melakukan itu.”

Tantangan ini tidak hanya dihadapi Indonesia, melainkan banyak negara lain di dunia. Tahun 2016, Pemerintah Inggris mulai menerbitkan database para pemilik manfaat perusahaan. Analisis awal sekelompok organisasi anti-korupsi menemukan, hampir 3.000 perusahaan mendaftarkan nama-nama (individu) pemilik perusahaan. Mereka juga menyertakan “perusahaan-perusahaan lain” sebagai pemilik di mana perusahaan-perusahaan itu terdaftar pada yurisdiksi kerahasiaan di luar negeri.

Sesungguhnya, siapa pemilik manfaat yang sebenarnya, masih tidak jelas. Persoalan itu belum tertangkap oleh badan yang memegang data karena mereka sekadar mengandalkan pernyataan sepihak dari perusahaan itu sendiri.

Meski begitu, sistem di Inggris itu dibenarkan oleh organisasi serupa sebagai contoh penerapan prinsip transparansi. Informasi tersedia dan dapat diakses publik dalam format yang memungkinkan untuk analisis lanjutan oleh para jurnalis maupun peneliti hingga bisa memverifikasi informasi.

Di Indonesia, hal itu masih jadi pertanyaan, apakah data pemilik manfaat akan terbuka untuk umum atau tidak. Sekarang, nama-nama pemegang saham langsung perusahaan dan anggota dewan komisaris yang dinyatakan perusahaan, dapat diakses melalui Kemenhukham dengan biaya, mulai Rp50.000 hingga Rp500.000, tergantung jenis informasi yang diminta.

Manfaat dari penerapan prinsip transparansi juga terilustrasi dalam kebijakan “sangat unik dan progresif” yang baru-baru ini berlaku di Slowakia. Hal itu diutarakan Andrej Leontiev, kepala kantor dari firma hukum internasional di Bratislava, ibukota Slowakia, sekaligus salah satu penulis yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini.

Dia memberikan, presentasi perundangan terkait seminar tentang pemilik manfaat yang diselenggarakan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan di Kuala Lumpur. Acara ini dihadiri para pejabat pemerintah dari seluruh Asia.

Undang-Undang Anti-Perusahaan Cangkang di Slowakia, muncul dari sebuah skandal di mana terdapat ribuan sub-kontraktor yang tak dibayar perusahaan konstruksi bernama Vahostav. Vahostav memindahkan dana ke perusahaan cangkang anonim di negara lain. Kebijakan ini mengharuskan setiap perusahaan yang berbisnis dengan negara, menyatakan, pemilik manfaat perusahaan, di mana data tersedia dan bisa terakses publik gratis melalui database daring (online).

Kebijakan di Slowakia, juga mengizinkan siapapun menguji kebenaran informasi perusahaan. Terkait itu, perusahaan harus membuktikan di depan pengadilan untuk menyatakan informasi yang mereka berikan sudah akurat. Kalau diketahui, terbukti memberikan informasi palsu, perusahaan yang bersangkutan dapat kehilangan kontrak publik dan para pejabat eksekutifnya bisa dihadapkan pada denda dan hukuman lain.

“Sangat penting! Kami memindahkan beban pembuktian ke perusahaan,” kata Leonitiev, dalam paparannya. “Sebab, kita semua tahu, hampir tidak mungkin mendapatkan informasi dari tempat seperti Delaware atau Kepulauan Karibia. Pengadilan tak bisa mendapatkan.”

Kalau kemudian harus berakhir di pengadilan, katanya, perusahaanlah yang harus membuktikan bahwa pemilik manfaat yang terdaftar itu benar-benar pemilik manfaat saat itu.

Delaware, sebuah negara bagian di Amerika Serikat, merupakan salah satu kawasan suaka paling suram di dunia yang serupa dengan kawasan lain yang berada di wilayah kekuasaan Inggris, yakni Kepulauan Cayman dan Kepulauan Virgin Inggris.

Herda Helmijaya, Koordinator Strategi Nasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, terkesan dengan apa yang dilakukan Slowakia. “Kita perlu belajar dari Slovakia tentang bagaimana mereka menerapkan rezim pemilik manfaat itu,” katanya dalam presentasinya pada acara sama.

Secara teori, sistem ini akan memberikan alat kepada warga sipil seperti Robertus, masyarakat adat dari Anggai, untuk menyibak sosok investor yang membabat habis hutan warisan leluhur mereka yang sudah turun temurun.

Sayangnya, untuk saat ini, Robertus bersama masyarakat lain masih diliputi kegelapan yang penuh teka-teki.

Beberapa waktu lalu, Robertus pernah bekerja sebagai surveyor pada perusahaan perkebunan sawit di Boven Digoel. Pada 2017, dia meninggalkan perusahaan itu untuk melanjutkan sekolah.

“Saya mengundurkan diri dari perusahaan untuk kuliah, ambil jurusan hukum,” katanya. “Saya berpikir, tempat kami yang sekarang perusahaan buka (perkebunan) ini, kalau tidak ada orang hukum, kita pasti ditipu!”